| �����F��--��N�̍����i���Ë��N�j |

�@�n�Ƃ͍]�ˎ��㖖���̌c�䌳�N�B�ʏ́u��N�̍����v�S��ڂ̐�����������B

�@��O�̐��s�ɂ͐��F�Ƃ̍�����12��������܂������A�w�ǂ��N���[�j���O�Ƃɓ]�Ƃ����a58�N�̖{����ނ̂Ƃ��������Ă����̂͂����炾���ł����B�g�G�H�h�Ƃ������G�╶���������^�����̐E�l�A���Ă������Ѝ��̐E�l�A�ǂ�������Ȃ��Ȃ�܂����B�������A��������͗����̋Z�p�������Ă����̂����݂ł����܂ő����܂����B

�@�������w��A���̒܂͂ǂ���������A�����A�Z���B�̂̐�܂͕i���������A�܂��܂�����Ă��܂��̂������ł��B�u�ꐶ�A�g�F�h�ŋ�J���Ă��܂���v�B������������͂��������Ďd���̌�������������܂����B

|

�n�Ǝ�����̗��r�i�������߁j��~����

������������

�B�e�F��c����

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@���߂������z��V���Ŋ����܂��B

�@��������̍�Ə���ɂ͓V�R�̐����̑��������ǂ��琅���₦�������悭����o�Ă��܂��B���߂��z�͉��x������Ă��璣���œV���Ŋ����܂��B

�@�B�e�F��c����

|

|

|

| ������̈��H�X--���`�D�i��ێq�R�����j |

���`���h�����--���̊ې�`���i���ێq�j |

�@

���a�Q�U�N�����A������ۗY�Ƃɂ͉��`�D������܂����B

�@�D���͂����~���S��A�̊Ԃ��O��ɂQ�������̍L���ŁA���~�ɂ̓K���X�˂��͂���A�ō�30�l���e�B���`�D�ɂ͓��Ԃ�ł��ċ���߂�g���D�q�h�Ƃ������M���t���܂��B�߂肽�Ă̋���D�̒��Ńe���v����h���g�ɂ��Ă��q�ɋ����܂��B

|

�@�Ԃɒǂ���悤�ɂ��ė��ʂ���s���A�q���������u���A�`���h�����I�v�Ƌ삯�Ă��܂��B���������A�́A���������`���h��������̂��Ƃ��ǂ��܂ł����ĕ������o��������܂��B

�@�ŋ߂͂������茩�����邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ������̎d���i�{����ނ̏��a58�N���݁j�A�����ߕӂł͂���30�l�قǂɂȂ��Ă��邻���ł��B |

����ŊƂ����l���D�����O�̏����䂳��A�E�ׂ���������`����e�B�ێq��������

�@�F������ۗY����i��ێq�R�����j

|

|

|

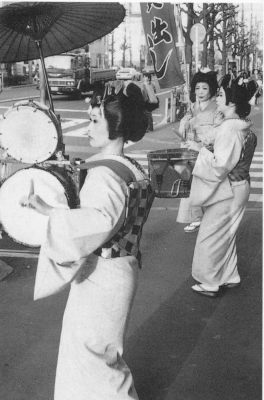

���a58�N�A�`���h�������X���䂭

�J�l�Ƒ��ۂ́u�`���h���v��擪�ɑ唄��o���̛�𗧂āA�����A3�l�̔M���ł��B

�@�B�e�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW��

|

|

|

| ���d�C�X--��c�����i��c���m���j |

�@

�@�e���r���y�O�̏��a�R�P�N�W���A�c��ڂ̒��̎�����������ēd�C�X���J���܂����B27�̂Ƃ��ł����B

�@ ���͓X��̓��H���悭�a����قǂł����A�ʐ^�̓����A���͈͂�ʂ̓c��ڂŁA�h�W���E���悭�߂�܂����B�����̓X���c��ڂ̒��ɂۂ��1���A���傤�ǐ��c�ɕ����Ă���悤�ł����B

�@���̍��̓e���r�̕��y�O�̃��W�I�S������B�X�ɂ̓��m�N���e���r��1�䂠�邾���ł����B����ł��ߏ��̐l����������V�c�Ɣ��q�q�c�@�̌䐬���̖͗l����ڌ��悤�ƌQ�������̂�����̂��Ƃ̂悤�ł��A�Ƃ͖x�쐴����̂��b�ł��B

|

���a31�N8�����͓͂c��ڂ��������A���݂̈�c�X�ǂׂ̗ɓd�C�X�u��c�����v���J�X

�@�F�x�쐴����i��c���m���j |

|

�ʐ^���̌��݁i2013.3.17�j

�B�e�F��c����

|

|

|

| ���_�Ƃ̘m�H-�|�c�Ӊ��`���i��c���m���j |

�@

�@���a30�N��܂Ŕ_�Ƃł͉J�̓���~��Ƀ��������炵�ؒƂŒ@���A�_�炩�����Ă���A���܂��܂ȃ������i�����܂����B

�@���͐��c������,��͍�炸�A�m������܂��A���w�Z�Љ�Ȃ̕��ɘm�H�̎��������̂܂�A�q�ǂ������̑O�Ō���������x�ł��B

|

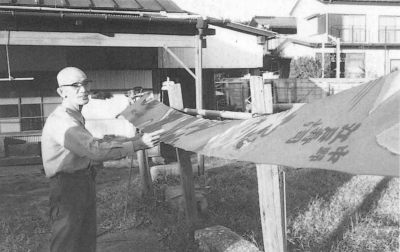

�S�U�̑�p��_�앨�̕~���Ƃ��Ďg�����u���V���v��҂�

�F �c�Ӊ��`����i��c���m���j |

|

|

�ʊw�ɂ��������u��瑐���v��� |

|

�Ă┞������u�U�v��D��

|

|

|

| ����--� ��菤�X�i���Ë�a���j |

�@

�@�������X�̑n�ƎҁA��莟�Y�g����͖��������̍��A�a�̌����̉ƁX������ĉ��ʂ̒��������鎕����E�l�ł����B���̔ނ��h�u���N������n�߂���A�Ǝ҂̊����A�������X�̊Ŕ������܂����B�g�ɂ��ē����A���Ő_�ސ쌧�����w�̑�ƂƂȂ����̂ł��B���a17�N�A79�Ŏ����B

�@

�@��R�X�������̂��̓X�܂Ɨ��̏������͌��݁A��r���B1�K�͎�ނ̏�����X�܁A2�K�����p�i�W���̃M�������[�A3�K������z�[�����ŃR���T�[�g�Ȃǂɗ��p����n��̕��������̋��_�ƂȂ��Ă��܂��B

|

��R�X���ɖʂ����吳����̊���X

�F����X�i�a���j |

|

|

���ēX--�������ēX�i�V�ێq�j |

�@

�@�吳15�N�A�V�ێq�����w�O�ɂقNj߂����ݒn�Œ������g�E�A�L�v�Ȃőn�ƁB

�@

�@ �V�ێq�����w�O�̓r�����ї����Ă��܂����A�ێq����̌��������ɂ��钆�����ēX�����͑吳15�N�n�Ɠ������̂܂܁B

�@���a�̏��߁A�K���X�˂ɓ���ւ�����ʍs�l�ɑ�ϒ��������A�u�K���X�˂��Ēg�����˂��A���V���l���ĕs�v�c���˂��v�Ɨ������l���������Ƃ��B���̓����A�����ɏ��삪����Ă��ăh�W���E��i�}�Y��߂��Ă͂悭�������ɂ��A���H�͒��g�������V�W�~���Ƃ��Ă��牜�l�����X�`��������Ƃ����B

�@���������V�N�����̂��������ǂ����A����l�͂������Ă����C�B��������������a58�N�����A83�̒��g����͐��ĂƔz�B�̃o���o���̌����B��b������Ƃ������]�Ԃ̉ב�ɂ��Ă�ς�ő���o���܂����B

|

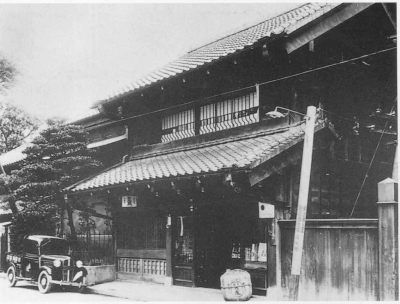

�V�ێq�ň�ԌÂ����ĉ�����B�X���̓�l�͑吳15�N�ɑn�Ƃ����������g�E�A�L�v�ȁB�X���n�Ɠ����̂܂�

�@

�@�B�e�i���a58�N9���j�F��c���� |

|

|

| ���Y��--�����R���X�i�V���j |

�@

�@�����c���̎����i����̔����A3�l�͏��w�Z���o��ƐV���̔R���X�u���V�����X�v�ɒ��t����ɓ���܂����B���̂������j�͗{�q�ƂȂ�܂������A3�l�͑����Ă��ꂼ�ꂪ�u�����R���X�v�̓X���œ����œƗ��A�������܂����B

�@�����c���̑�ː_�Ђ̌�e�̖和�͂��̌Z��R�l�������ւ̊��ӂ̈Ӗ������ߊ�i�������̂������ł��B

|

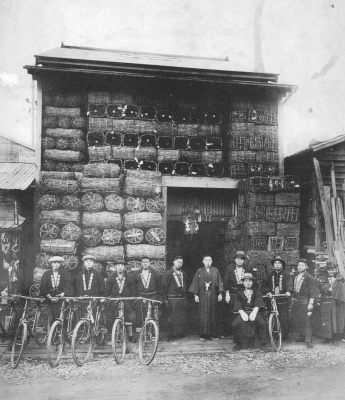

�Y�U�������ς吳����̏��ו��i

������t���т͎����Z��̕����̓X��E���V����

�F�����i����i�����c���j

|

|

|

| ���ق������--�����ⴓX�i�،��j |

�@

�@�|���@���w�ǖ��˂ɍs���n������������̂��́A�j���X���̖،��E������ԂŒʂ�ƁA�X���ʂ̎d�����ⴂÂ���ɐ����o������� �ۂ���̎p�������Ȃ����͂���܂���ł����B��������l�\���N�ԁA��������������i���a58�N4�����݁j�c�c

�B

�@�������A�j���X���̓��H�g�����@�ɐ��s��������l��ⴍ��̐E�l�������܂����B

|

�\�N����̂��Ƃ�ⴍ��ɐ����o������ޕۂ���

�B�e�F�u�Ƃ��悱�����v�ҏW�� |

|

|

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������