|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a11�N�A���͌��w���ӂƓ��{�d�C�ʐ�H��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F ���{�d�C�i���j�ʐ�H�ꑍ����

�@���������͌��w�B�w�ɗאڂ��ē��{�d�C�ʐ�H��̑�1�{�قƑ�3�H�ꂪ�������Ă��܂��B�E��̑�1�A��2�H��͊�b�H�����ł��B

�@���H��O�̔_���n�т͌��݂̌��͌����h��B�H��̌�������E�ɑ�����H�͕i�ߐ��i���݂͐V�����Ɖ��{����j�ł��B

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@��̎ʐ^����50�N��A���a62�N��NEC�ʐ�H���@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F ���{�d�C�i���j�ʐ�H�ꑍ����

�@�E��͓����s��c����A���̎�O�̐�͑�����B�H��ɉ����đ�����H�͐V�����Ɖ��{����ł��B�j���X���̎s�m�،����_�́A�ʐ^�����̊p�ɂȂ�܂��B

|

|

|

�{�H��O��38�K���ăr��

�B�e�F��c����

|

|

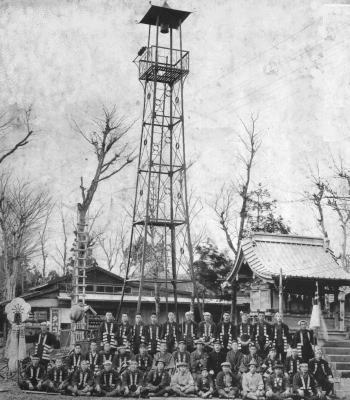

�吳�����A��K���h�c���̌��₮�犮���L�O�ʐ^

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F����^�l����i�������j

�@NEC�i���{�d�C���j���������n���ւ̐i�o�ɔ����A�̌��₮��Ǝʐ^����̎O�Ћ{�͌��앐�������H�����̉����������_�t�߂̌��ݒn�Ɉڒz���܂����B

|

|

�@

�����̔�ђn�������u�������v�̎q��

�@������̐_�ސ쌧���ɂ������������́A����45�N3���܂œ����{�`���S���z���������ŁA�����̔�ђn�ł����B

�@����������݂�A��������̉������ł��邱�Ƃ���ʏ́u���͌��v�ƌĂ�ł��܂����B

�@���̔N�S���A�����Ɛ_�ސ�̋��E���g������h�ƒ�߁A�������͕����ƂȂ�܂����B�Ƃ��낪�A�אڂ̒������͉������̎q�ǂ�������q�포�w�Z�ւ̕ғ���F�߂܂���ł����B���w�������́A�܂������̒��z�q�포�w�Z�֑������n���M�Œʊw���邱�ƂɁB

�@����������˂��_�ސ쌧�k���S��K�����������̎����̕ғ�������A�q�ǂ������͐���đ吳�R�N�S�������K�����ʐ�q�포�w�Z�֒ʊw�ł��邱�ƂɂȂ�܂����B

���a28�N5���n��50���N�̐l�����A�ʐ쏬�w�Z

�����̍Z�����R�Z����A�{�Z�́u���傭����v�Ɠǂ݂܂��B

�@�F�����Ƃݎq����i���ێq�j

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_����_�̊�Ձu���т���v |

�@�u���т���v�Ƃ́u����ˁv�̂��ƂŁA��ʓI�ɂ͐V�ێq�̓��}�_�Ђ̐_���̂悤�ɓI���˂�̂ł����A���ێq�̂��т���́u�j���߁v�u�����߁v�A��̑傫�Ȓ��A������g���߂��h�̐_���ł��B

�@���̍s���̏����͍Ղ�O����1��7���A�u���т���ۑ���i���a54�N�n���L�u�Ō����j�v�̐l�������s���܂��B160���قǂ̃����Œ����XҰ�فA����30����̒j���߁A�����菬�Ԃ�̏����߁A2�{�̑�ւ������ǂ������A������܂��B |

�����_�����j�������Đ��߂�Ɓg���߁h�������ŋ������R���B�ƁA�ˑR������h�X���A�h�X���ƒn�ʂɂR�Ƃ��̂ł��B����͒n�ɂ������쏜���B

�@

�@���ꂩ��A�g���߁h�������Œ���������ĕ����B���̍s��͐_���A���������A���߂̕@�����̏��ő����A���̎w���I����ɂ���l�̉ƁX�ɗ�������Ă͑���������������̂ł��B

|

�@�@�@�@�@���a40�N�����́g���т���h

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F������K����i���ێq�j

�@���������͕����ɐl�����|���Ȃ��悤�ɁA����[��A����[��A�s��̐擪������܂��B

|

|

�@�����XҰ�فA����30����̒j���߂̕@������擪�ɒ������������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F������K����i���ێq�j

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������