|

|

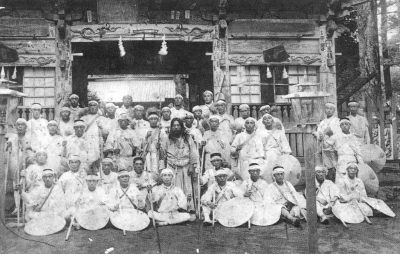

時習学校の在校生と卒業生。後列から2列目、中央長いあごひげの人が校長の宗澤文山師

提供:原修一さん(小杉陣屋町)

当時の卒業生は今では殆どこの世を去っています。しかし取材中、時習学校の話は多くの年配者から繰り返し耳にしました。

昭和12年4月の安楽寺。前の建物が庫裏、後ろが本堂

提供 :宗澤文良さん(下小田中。安楽寺住職)

|

|

|

地域の子弟3500人を世に輩出、

安楽寺の宗澤文山師の時習学校

武蔵中原駅の南方、現在の下小田中2丁目の住宅地にある曹洞宗・安楽寺。山門をくぐった本堂前の左側、小高い所に高さ3メートルの石碑“宗澤文山師頌徳碑”があります。この寺の住職、宗澤文山師(現住職・宗澤文良さんの祖父)が明治18年、境内に「時習学館」(のち、時習学校)という私塾を開校、ここで学び巣立った子弟が大正10年、師の遺徳を偲んで寄進したものです。

この学校は尋常小学校5年を終えた組と同高等科卒の組の2クラス。校長の文山師の教育は大変厳しく、約束を守らない生徒は昼食なし、不正をする子にはいつも手にしていた松葉杖で容赦なく体罰を与えました。その半面、愛情豊かで、貧しい農家の生徒には月謝免除や僅かな野菜の付け届けだけで済ませたりもします。書、短歌、俳句、それぞれに号を持つ才人の教育者です。

こうした文山師を慕う両親は数多く、わが子を競って入学させました。地元の中原村はもとより近隣の村々、横浜や東京からも通って来ました。昭和18年の閉校までの卒業生総数は3,500名を超えたのです。

中原町の初代町長で丸子橋の架橋や郵便局開設など町の発展の基礎を築いた安藤 安さん。高津村の村長時代に関東大地震で被災した東京からの避難民に炊き出しをして救助した溝口の大貫寅吉さん(歌人・岡本かの子の父、彫刻家・岡本太郎の祖父)。島崎藤村の門下生で岡本かの子に詩歌を指導した才能豊かな兄・大貫雪之助さん(29歳で他界)らがおり、地域の指導的役割を果たした人材を数多く輩出しました。 |

大正7年(1918)7月、宮内地区有志の富士登山

場所は山梨県富士吉田口の富士浅間神社。中央、長髪に長い口髭のひときわ目立つ人が富士山の修験者で有名な人で、地元では屋号「ばんば」という家の原 照源さんです。

提供:島田 昇さん(宮内)

|

|

昭和5年10月、神輿新調記念に宮内青年団

この神輿は97年後の現在も活躍中です。宮内の黒田市郎家が浅草の仏具店、難波商店と親戚だったことから、特別に丹精込めて製作してもらったものだそうです。

提供:島田豊作さん( 宮内)

|

|

|

昭和初期、大戸神社の祭り衣装

提供:鹿島 進さん(下小田中)

頭は向こう鉢巻き、手に金棒と編み笠、腹掛けの上は睦と染め抜いたハンテンを帯できゅっと締めてタスキがけ。脚は股引きで包んで白足袋の裸足足袋……。全身、祭り一色のいでたちです。

行列の先頭に立つ金棒引きの二人が歩くと金棒の音がチャリン、チャリン……、タスキにくくりつけた背中の鈴もチリン、チリン……。

|

|

|

昭和32年10月、祭り神輿が島田義久さんの家にも回ってきました。

提供:島田 昇さん(宮内)

|

|

昭和12年6月、下小田中の安楽寺西隣での田植え

後方の家は猪俣幸治さん宅です。

提供 :宗澤文良さん(下小田中。安楽寺住職) |

|

写真左と同方向の平成12年(2000年)

撮影:岩田忠利

|

|

昭和15年、ピンスケ稲荷の二本松

左下の白いものは富士通の建物の一部です。

提供: 内藤伊勢治さん(下小田中)

|

|

大戸小学校正門前に移した現在のピンスケ稲荷

撮影:岩田忠利 |

|

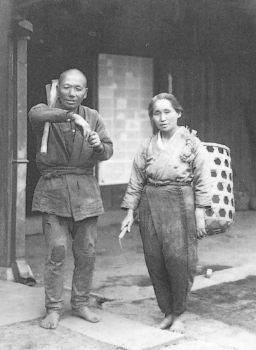

昭和18年、鹿島幸右エ門さん夫妻が三男・三郎さん(昭和19年戦死)あて戦地へ送った写真

提供:鹿島 進さん(下小田中)

|

「父も母も、こんなに元気だよ!」と……

|

|

「今は豆もぎの最盛期。こうしてがんばっているよ」

|

|

|

昭和27年2月の下小田中6丁目

後方のの森は鹿島泰助さん宅、左が鹿島静さん宅です。

提供: 内藤伊勢治さん(下小田中) |

|

写真左と同方向の平成12年(2000年)

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

昭和31年上小田中が本社だった頃の富士通信機製造

手前、平屋の建物は1番館、中央が正面入り口。その上が社長室。後方は3階建ての3番館。

写真提供者・山田勇さんが社員だった当時の昼休みに撮影しました。

提供:山田 勇さん(田尻町)

|

|

写真左と同方向の現在(2013.3.13)

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

昭和31年大雪の日、春日神社の森

撮影場所は現府中街道、等々力緑地入り口付近から。今は宮内中学校の体育館や校舎が建ち、定点撮影はできないほど周囲は変わりました。

提供:島田 昇さん(宮内)

|

|

昭和32年、宮内青年団耕作地の田植え

現在地は中原区と高津区との区界、宮内1丁目の西宮内保育園あたりです。遠景の森は東樹院多聞寺。

提供:島田 昇さん(宮内)

|

|

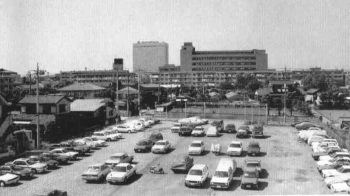

昭和56年の武蔵中原駅南口

撮影: 「とうよこ沿線」編集室

|

|

写真左と同方向の現在(2013.3.13)

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください