昭和30年(1941)、武蔵新城駅北口。右手は交番

提供 :井上弘明さん(上新城)/所蔵: 井上幾久さん

|

|

写真左の北口、現在(2013.3.13)

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

昭和56年(1981)、武蔵新城駅南口駅前

撮影: 「とうよこ沿線」編集室

|

|

写真左の南口駅前、現在(2013.3.13)

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

昭和18年、井上弘明さん宅のケヤキ

この巨木を軍用船舶資材として供出、3本の代金400円だったそうです。 ケヤキの後方、田んぼのかなたに見える煙突は高津区久本の富士通ゼネラルで当時は軍需工場でした。

提供 :井上弘明さん(上新城)

|

|

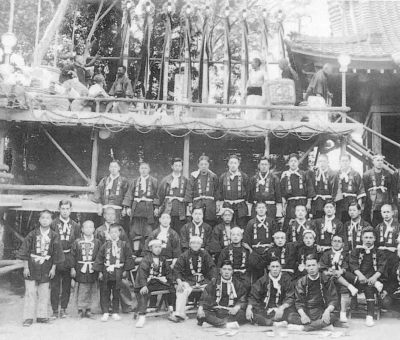

県下で唯一現存する新城の曲持。

「新城郷土芸能囃子曲持保存会」

|

昭和12年4月、神明社遷宮式のときの同保存会会員

提供 :井上弘明さん(上新城) |

|

|

米俵に取り付けた箱6個。それを8人の力士(力持ち)がそれぞれ下で受け取る妙技です。

提供 :井上弘明さん(上新城)

|

|

新城の曲持(きょくもち)とは

明治時代から「曲持ち」という郷土芸能は、東京や神奈川の各地域にありました。若い衆が神社の境内などに集まって力自慢くらべをする催し。米俵は4斗入りで60㌔ですが、曲持ちのは縁起をかついで3斗3升3合入り。その米俵や力石を持ち上げて競うものです。

新城でも昭和12年の神明社遷宮式のとき(上の写真)を最後に途絶えました。戦後、高度経済成長期を経て都市化の波が押し寄せるなか、地元の青年たちの郷土意識は年々希薄になる。そこで「曲持ちを若い世代に見せて、郷土の心を伝えたい」と土地っ子の松原重代さんが呼びかけました。そして昭和48年誕生したのが「新城郷土芸能囃子曲持保存会」です。

新城の曲持ちはお囃子付きであることと、俵を空中に投げ上げたり、仰向けに寝た人の腹に俵を積み、その上で餅をついたりなど観衆を驚嘆させる芸を披露することに特色があります。今や県や市、地域の祝いの式典には欠かせない〝出し物〟になっています。

昭和52年には神奈川民俗芸能50選に、同55年川崎市文化財に指定されました。 |

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください