|

|

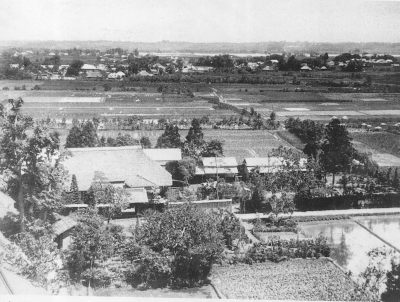

明治30年代、久本山から望む溝口の家並み

提供: 鈴木 穆さん(溝ノ口郵便局局長)

左手の道路沿いの大きな家は、当時の高津村初代村長で村名の名付け親、岡 重孝さんの家。その家の裏に広がる田んぼの後方、集落手前に左右に走る二ケ領用水。集落の後方、左右に白く見えるのは多摩川です。その上の丘陵は東京・世田谷方面。 |

|

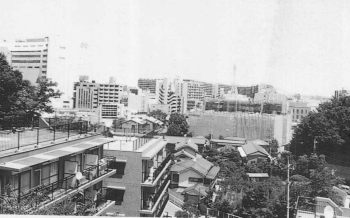

写真左と同方向を望む平成12年(2000年)

久本1丁目のパークハイツ溝の口3階、廣石勝司さん宅から撮影

撮影:岩田忠利

|

|

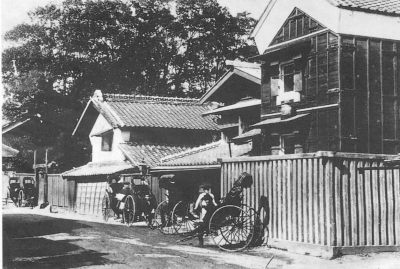

明治時代、高津村の中心地であった「はかり田中屋」

現代のタクシー乗り場に相当する、大山街道端の人力車乗り場です。 提供: 鈴木 穆さん(溝口。溝ノ口郵便局局長)

|

|

写真左と同方向を望む現在(2013.3.13)

大山街道と府中街道との交差点「高津」。正面の田中屋ビルの1階が「はかり田中屋」です。

撮影:石川佐智子さん(日吉) |

|

|

|

|

|

岡本 かの子

大正、昭和期の小説家、歌人、仏教研究家。本名カノ。

明治22年(1889)神奈川県橘樹郡高津村(現川崎市高津区)二子に生まれ、腺病質のため父母と別居し二子の本宅で養育母に育てられ、、この病気は晩年まで続きます。跡見女学校卒業。漫画家岡本一平と結婚し、彫刻家・岡本太郎を生みます。小説家として実質的にデビューしたのは晩年でしたが、生前の精力的な執筆活動から、死後多くの遺作が発表されました。耽美妖艶の作風を特徴とします。

|

|

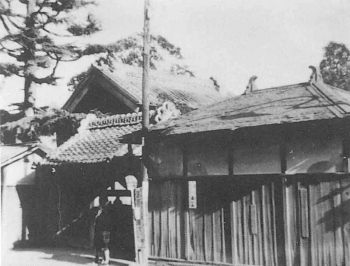

大山街道に面した岡本かの子の生家

大貫家は代々幕府や諸藩の御用達を業としていた豪商で大地主で知られています。現在地は大貫病院になっています。

提供:大山街道ふるさと館

|

|

|

|

明治33年、陶芸家・浜田庄司の実家

浜田庄司が6歳(左から3人目の男の子)のとき、実家の和菓子屋「大和屋」の前で撮った写真です。

この店は大山街道に面し、すぐ左手は二ヶ領用水の大石橋。

提供:洋菓子店「ケーキの大和」

|

|

写真左の店は左の二ヶ領用水・大石橋の右、2階建て白の建物

2000年9月撮影:岩田忠利

|

|

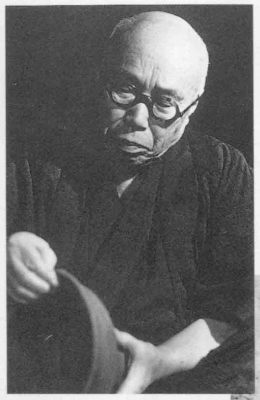

陶器を鑑賞する浜田庄司

提供: 鈴木 穆さん(溝口。溝ノ口郵便局局長)

|

|

日本の陶器を世界に広め、

民芸陶器の父と慕われる陶芸家・浜田庄司

明治27年(1894)、溝口の和菓子屋に生まれ、東京高等工業(東京工大)卒業。渡英して陶芸の世界的な作家、バーナード・リーチと作陶。帰国後は栃木県益子に住み、益子の陶土・釉薬を基本に製作するかたわら、日本全国各地や朝鮮、中国の民窯を訪ね歩き、雑器のもつ健康的な美しさと伝統的な技法を吸収して、重厚で力強い独自の作風を確立しました。また親友のバーナード・リーチは浜田庄司作品の魅力を世界に紹介、「ハマダ」の名は広く世界に知れ渡りました。

人間国宝。文化勲章受章者。昭和53年歿。 |

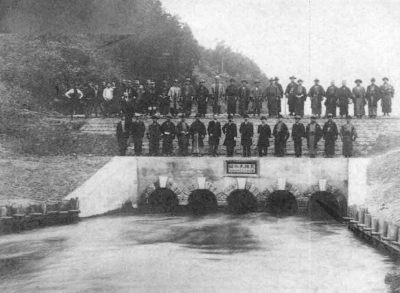

明治43年4月、下流の各村々に水量を正確に分けて送る“分量樋”が現在の高津区久地に完成

提供:徳植昇さん(木月)

久地分量樋で分水された用水は溝口地内を何本もの流れとなって分かれ、本流の川崎堀は七つの村に分水する七つの堰があり、これが神奈川県で最古の用水です。

上流から井田、木月、今井、中丸子、上平間、刈宿、鹿島田の堰の順に分水され、各村はさらにいくつかの支流の用水堀をつくり各農家の水田に水を引きました。水は稲など作物を育てる生命の源。農民の我田引水は死活問題、水争いはどこでも絶えない話です。 |

|

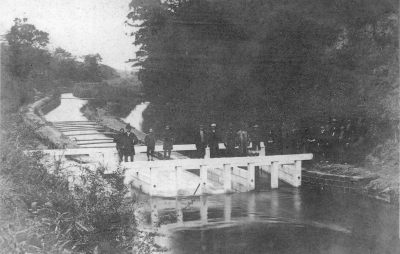

左の写真の分量樋の上流にあった水門の工事完成

提供:徳植昇さん(木月)

木製樋「久地大圦樋(くぢおおいりひ)」が明治43年1月突然壊れました。用水組合は石やコンクリートを使って耐久性のある改良工事を、同年4月同時に完成させました。

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください