|

|

|

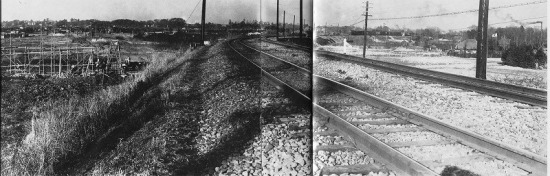

昭和12年、新丸子東口方面の風景(その1)

提供: 山本五郎さん(丸子山王日枝神社宮司)

写真中央の線路は昭和4年に開通した品鶴貨物線。多摩川鉄橋を渡った貨物列車が上丸子でほぼ直角に曲がってこちらへ向かってきます。線路右手の森は日枝神社。茅ぶき屋根の農家では出征兵士を送るため国旗を掲げています。

左手の工事現場は現在の綱島街道の新設工事です。綱島街道はこの工事から2年後、昭和14年に完成しました。

遠く後方の森は田園調布。森の中に玉川田園調布の浄水場の水道タンクがかすかに見えます。

昭和12年といえば日中戦争が勃発した年、巷では軍歌や浪曲が流行歌となっていました。

上の写真とほぼ同じ場所から同方向を撮影した50年後、昭和62年6月の風景

南武線陸橋、綱島街道の歩道脇の電柱に登って撮影。右は新幹線

撮影:一色隆徳さん(祐天寺) |

|

|

|

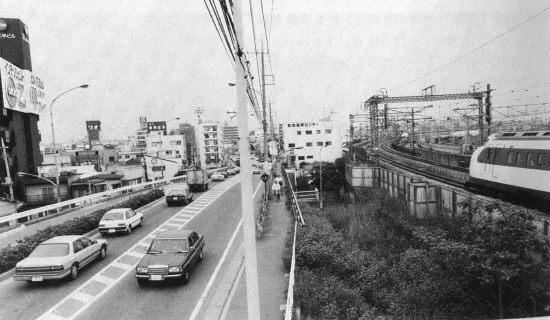

昭和12年、新丸子東口方面の風景(その2)

提供: 山本五郎さん(丸子山王日枝神社宮司)

左手の線路は南武線。その上を通る東横線の線路が右方向に延びています。

中央田んぼの中の3軒の小屋は、綱島街道新設工事の飯場です。その右手後方の田んぼの中、生け垣に囲まれた白い洋館が当時話題の“新丸子ダンスホール”です。線路向こうの中央、大きな建物は日本医大予科と日本医大病院です。

なお、現在の定点撮影は高層ビルが林立しできません。

|

|

|

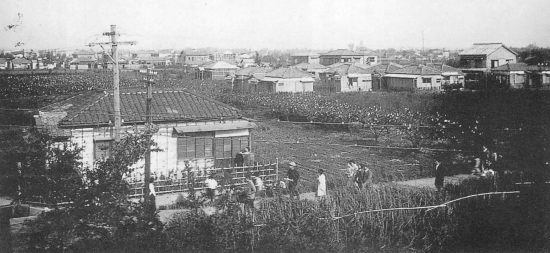

昭和12年の上丸子八幡町。品鶴線(現新幹線・横須賀線)の線路上から

新丸子駅方面を望む

提供: 山本五郎さん(丸子山王日枝神社宮司)

道路手前の黒い部分が沼(現在小金井周一さんの家と小金井荘、車庫)。左手の一軒家が今はない勢月堂パン菓子店。その裏手一帯に桃畑が拡がっています。その周囲には当時人気があった賃貸住宅が建っています。左の桃畑が現在の上丸子小学校あたりです。

|

|

昭和11年、新丸子西口の医大通り

左手のモダンな建物は日本医科大学病院。中央手前の2階建てがオノ理容室です。

大正15年の東横線開通と同時に売り出した東急分譲地(5万坪)ですが、ここは西口駅前なのにまだ空地が目立ちます。

提供:小野基一さん(新丸子町) |

|

写真左の医大通り、現在(2013.3.17)

右側手前から2番目の白いビルが写真左に写るオノ理容店のビルです。

撮影:岩田忠利 |

|

昭和12年、新丸子駅西口

横書きの駅名標示板は右から左に書かれています。

遠藤さんが信州から宮内に嫁いできた昭和17年当時、新丸子駅西口には岡埜饅頭屋、藤本時計屋、海苔屋、越後屋菓子店、西村呉服店など数店が点在する程度だったそうです。

提供:遠藤てるさん(宮内) |

|

写真左の新丸子駅西口、現在(2013.3.27)

撮影:岩田忠利

|

|

昭和12年、新丸子東口駅前通り

昭和12年は日中戦争勃発の年、街は軍需景気に沸いていました。とくに新丸子駅東口には新丸子三業地があり、東口駅前通りに当時としては斬新なモルタルづくりの店舗が続々と建ちはじめました。軍需工場となった日本電気の工場が向河原に完成、街はにわかに活気づいてきました。

提供: 山本五郎さん(丸子山王日枝神社宮司)

|

|

写真左の新丸子東口駅前通、現在(2013.3.17)

撮影:岩田忠利

|

|

|

|

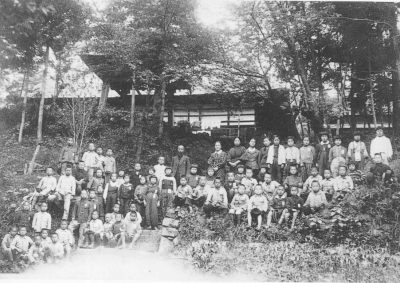

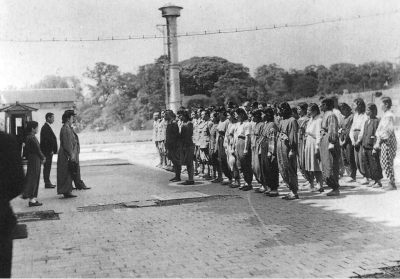

昭和20年5月、中原小学校(当時は国民学校)学童疎開

提供 :野村義治さん(上丸子山王町)

4年生から6年生までの全児童340人が6ヵ所6組に分かれ学童疎開。神奈川県津久井郡佐野川村の浄禅寺というお寺に疎開しました。

いよいよ戦火が激しくなり、連日襲ってくるB29の空襲を逃れ、子供たちは生まれて初めて親元を離れました。女の子は全員モンペ姿、男の子はどの子も丸坊主頭。左上、鐘楼の釣り鐘は軍用に供出し、無くなっています。 |

|

写真左の当時の児童たちが41年ぶりに昭和61年5月、

学童疎開先をお礼訪問

提供 :野村義治さん(上丸子山王町)

|

|

|

医大通りは焼け野が原。天皇・皇后の足元のレンガもはがれたまま |

|

|

昭和21年冬、戦災で焦土と化した新丸子西口医大通り

提供:小野基一さん(新丸子町)

後方白い建物は焼け残ったコンクリートづくりの日本医科大学、左手の小道は現在の宮川酒店横の脇道です。

街路樹のプラタナスの葉は落ち、道行く人の影は冬の陽を浴びて細く長い。戦禍の生生しさと復興への焦燥感を一層かきたてられます。

川崎の町まちは、サイパン島から来たB29の編隊に爆撃されました。終戦の8月15日までに十数回の空襲があり、新丸子地区は4月15日の大空襲によって甚大な被害をうけました。

川崎市全体の空襲罹災は3万8514戸、全戸数の45・6パーセントに及びました。しかも戦後のインフレと建築資材の不足で住宅復興は難航し、極度の住宅難におちいったのでした。

|

|

昭和21年6月8日、昭和天皇・皇后両陛下に宮中で拝謁する川崎市青年団連盟理事30名

提供:西村みさをさん(小杉陣屋町)

左手の侍従2人の前が昭和天皇陛下と皇后陛下。整列の青年団員のなか、中原地区では西村寿さん(小杉陣屋町)、西村勝巳さん(小杉陣屋町)、斉藤重久さん(上小田中)らがいます。

当時はまだ一般国民は宮中には参内できない時代、ましてや庶民が両陛下に拝謁なんて夢にも考えられないこと。ところが、それが実現! 午前10時、眼前に“現人神”がお出ましになられたのです。しかも、畏れ多くもお言葉を拝聴、さらに驚いたことに、天皇陛下は男子青年団員たちに近づき、お言葉を交わし、皇后は女子団員の輪の中に入って「最近、皇居前が“肉体の広場”といわれていますが、皆さんはどう思いますか」と笑顔で質問されました。

若い女性団員たちはさぞ驚いて返事に窮したことでしょう。終戦直後、夜の皇居前広場がアベックの濃厚ラブシーンの場と化した実態を皇后陛下ご自身がそう表現されたのだから。

当日青年団はサツマイモの苗5000本を持って参内。皇居内の焼け跡を片付け、土を掘り起こして苗木を植える奉仕活動を行ないました。サツマイモの蔓まで食べた食糧難時代、両陛下のお喜びも分かるような気がします。

|

|

昭和22年夏、南武線武蔵小杉駅北口での母と子

駅舎以外に建物らしきものは見当りません。

提供:小野基一さん(新丸子町)

|

|

写真左と同じ場所、平成12年9月

南武線の高架や高層ビル群の谷間の道になりました。

撮影:岩田忠利

|

|

昭和26年冬、大雪の朝の新丸子医大通り

人影が少なく、鉛色の空の下に木造平屋の間口の狭い店が並ぶ。哀愁漂う最果ての港町を思わせます。

提供:小野基一さん(新丸子町)

|

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください