|

�@�@�@�@�@�@�������Ɠ앐���̃z�[�����Ȃ��镐�������w

|

|

|

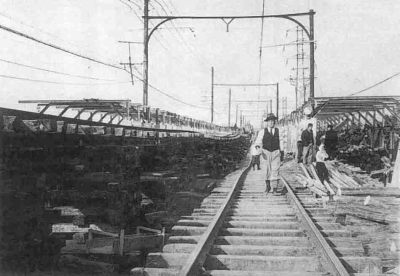

�@���a�Q�V�N�A���������w��앐���Ƃ̘A���w���H��

�@���������앐���̏���܂����H���ŁA����̏��z�[�����E��̉���z�[��������i�����Ȃ��Ă��܂��B

�@�F�؍쑠����i�V�ێq���j

|

|

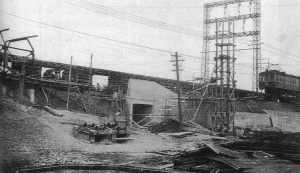

�@���a�Q�V�N�A���������w�̍��ˍH��

�@�������̕��������w�O�̐������瓌���֔�����K�[�h���ł��܂����B

�@�F�؍쑠����i�V�ێq���j

�@�@�@�@�@�ʐ^��̓������K�[�h�A����

�@�E�͐��s������ƕw�l��فA���������@�B�ł������A�ǂ������̂��ĊJ�����B

�@�B�e�F��c����

|

|

|

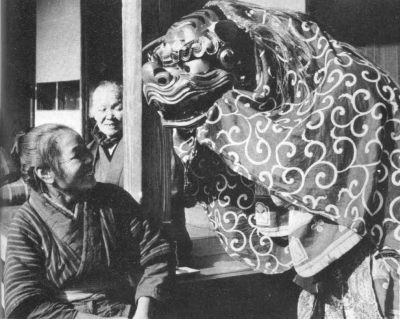

�@���a29�N8���A��ێq�������q���݂����V���L�O

�@�Ղ�̌�����A���䋍���X�ŁB �����̐��b�l��q�������̏Ί炪�������B��R�����i��R�g�В��̌Z�j�A����V�g�i���䋍���X�j�A�R�{���`�i�}�������X�j�A�R�{�����Y�i�R�����X�j�A�X�ώO�A�����H�Y�i��c���j����猒�݂��������̐��b�l�̊炪���������B

�@�F �������Y����i��ێq�������j

|

|

�@�@�@�@�@���a28�N�����A���h�c�������鎂�q��

�@���q�͑�J�����̑�J���ꂳ��B�a�c���삳��̑c��E�a�c�T������ƕ�E�t�f���Ί�Ō}���Ă��܂��B

���̎��q���͒n�����h�c�����������P�o�̂��ߏ��̓��A�n������܂����B

�@�F�a�c���삳��i���䒇���j

|

|

|

�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���}�_�Ђ̊�ՁA���ˍՁi�т��Ⴓ���j |

|

|

�@�@�@�@�@�@���a27�N1���A���ˍՂ̇��I�Â��臁

�@�I���̓A�V���J���Ėԑ�Ԃɂ��܂��B���̒S���͊��q���ォ��̐��P�ŁA�E������E�R�{�̂R���̉Ƃ̓��傪��X���̔C�ɓ�����܂��B����ŎR�{���{�i�i���{�i�̕��j��������Ă��܂��B

�@�F�R�{�ܘY����i�ێq�R�����}�_�Ћ{�i�j

|

|

���q���ォ�瑱�����}�_�Ђ̏��a35�N�P�����ˍ�

�@���L�n�̈��Ƃ����A��l�̒j�̎q���|�������s���B�I�ɓ��������ʒu�ł��̔N�̔_��̋g����肤�_���B

�@�I�A�|��Â���ȂǍՂ�O���̏�����S������l��10���B���̔C�ɓ�����Ƃ́A��������Ō��܂��Ă����X�̐��P�ł��B���̊e�ƁX��35��������Ă��܂��B

�@�F�R�{�ܘY����i�ێq�R�����}�_�Ћ{�i�j

|

|

���a29�N12���A�V�ێq�w�̓����������ԐV�ێq����

�@�z�[�����̖ؐ��א����͏�q�����g�����A�Z���̓������ւ̒ʍs�͉���肵�ē���n��Ȃ���Ȃ炸�s�ւł����B�Z���̗v�]���悤�₭�����ē����Ɛ����������ł���R���N���[�g���̌א������������܂����B�V�ێq�w�ɂ͏�q�p�ƒʍs�l�p�A�Q�{�̌א���������ʼn˂���悤�ɂȂ�܂����B

�@�F�����ꂳ��i�V�ێq���j |

|

�@�@���a28�N�A�s�m�̋������Ə���

�@�E��̏���͏I�펞�܂Ő����ŁA������V�W�~���Ƃ�܂����B

�@�F�c�����\�ꂳ��i�s�m�j

�ʐ^��Ɠ����ꏊ�̌����i2013.3.16�j

�B�e�F��c���� |

|

|

���a28�N���䐼���̓��{�d�C�Ƒ������畐�������w���ʂ�]��

�@��ʂɊg����c���̌������E��ɒ������h���̉̌��E�������܂��B

�@�F�ɓ���������i���䒇���j |

|

�ʐ^���Ɠ����������䒆�w�Z�S�K����]�ތ���

2013.3.19�B�e�F��c����

|

|

���a34�N8���A���}�_�Ђ̉čՂ�B�V�ێq�����w�O��

�F�R�{�ܘY����i�ێq�R�����}�_�Ћ{�i�j

|

|

�@���a42�N�A�Ă��Ղ��畜�������V�ێq�������ʂ�

�@�O�L�m�n.11�̌f�ڎʐ^�u��Ђŏœy�Ɖ��������ʂ�v�Ɠ����ꏊ�ł��B�����܂��������ɕ��������X���݂̏�i�ł��B

�@���V�Y����̓��悯�A�˂�˂��p�Ŕ����������w�A�ؔ��̒��̃����S�P��12�~�c�c�B

�@�F�����ꂳ��i�V�ێq���j |

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����I�o�����i�q���������w�O |

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a35�N2���A���������w�O���[�^���[

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F�R�c�E����i�c�K���j

����̓y��͓������̐��H�B�����3�K���Ă̎Б������ق��͍����r���͂���܂���B�Ԃ͂P��������A�̂ǂ��ȍx�O�̉w�O���i�ł��B

�@

�@���̔��N��A�u���������v�Ƃ����w�����S���ɒm��n�����������܂����B�w����20���قǂɂ���n���̍��Z�A�@������42��Ă̑S�����Z�싅���̍b�q������Ŏēc�@�M�����i���ċ����É����Z���R�|�O�Ŕj���ď��D���I

�@ �I�肽���������̗D������擪�ɂ��ĕ�Z�ɊM�����܂����B�����ėD���̊�тɕ����n���ʼn₩�ȃp���[�h���s�Ȃ��A�w�O�͊��}�̎s���Ŗ��܂�I���`�������Ђ�����Ԃ����悤�ȑ����ɂȂ�܂����B���̖͗l���S���̒��̊Ԃɗ���A�@���̒n���A���������̖��́A���g�S����h�ƂȂ����̂ł����B

�ʐ^���JR���������w�O���[�^���[�A�����i2013.3.17�j

�B�e�F��c����

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

|

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������