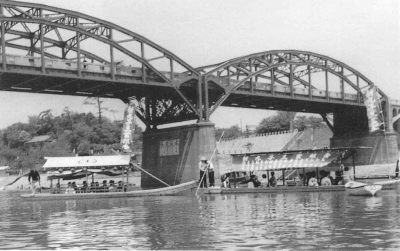

大正10年(1921)、丸子の渡し

提供 :山本五郎さん(丸子山王日枝神社宮司)

|

|

丸子の渡しの創始者は、岡本太郎の先祖

丸子の渡しの創始者は高津区二子の大貫市郎平衛という人で、かの有名な女流作家・岡本かの子(彫刻家・岡本太郎の母)の祖先。陸上交通の発達していなかった昔の“渡し場”は庶民の重要な交通手段でした。そのうえ人間、牛馬、荷物を預かって大河を渡る危険な業務ですから、“お上”の許可なしには営業できませんでした。大貫市郎平衛は徳川時代の寛保年代(1741〜1744)に幕府の御用を承って始めたといわれています。

その後、渡し場の権利は地元の現中原区の上丸子、下沼部の二集落と大貫家の子孫・大貫重太郎さんの3者が持ち、利益分配していました。

そして丸子橋開通後はその使命を終え、渡し場付近で貸しボート業を営んでいた榎本家にその権利は譲渡され、いまは観光用の渡し船となっています。 |

丸子の渡船場とお客

右から3人目が船頭の小金井民蔵さん。後方に帆を張った砂利船が見えます。

提供: 榎本幹雄さん(上丸子八幡町)

|

|

船岸に「船代 金二十円也」の立札、昭和30年代

提供 :山本五郎さん(丸子山王日枝神社宮司)

|

|

大正時代、押すな押すなの満員、丸子の渡し |

|

小林英男さん |

牛のヨダレで

大惨事 |

本誌スタッフで「川崎の生き字引」と言われた小杉御殿町の小林英男さん(川崎市へ合併前の中原町助役)が東京・築地の立教中学校へ通っていた頃の話、こんなことがあったそうです。

「大正14年の夏、数名の乗客と荷車を引く牛が一緒に渡し船に乗り込んだ。ちょうど多摩川の真ん中まで進んだ時のこと。牛のヨダレが川風に吹かれてヒラ、ヒラ、ヒラ……。顔にかかるヨダレを避けようと女性客が右往左往、最後に全員が風の川上に逃げたとたん、船は重心を失い、船の中に水が入り、川底に沈んでしまったという。この事故で数名が命を落とすという悲惨な事故があったんだよ」。

この惨事は今でも小林さんは忘れられないと言う。

|

|

昭和7年の丸子の渡し

土手の向こうに見える鉄塔が東急多摩川線(平成12年8月以前まで目蒲線)。右方向は沼部駅、左に多摩川駅(旧多摩川園駅)。

丸子橋が昭和10年5月に開通するまでは中原街道の東京側と神奈川県側を結ぶ交通上の重要な役割を果たしていました。

提供 :山本五郎さん(丸子山王日枝神社宮司)

|

|

昭和23年、新丸子三業組合の芸者衆が多摩川で遊覧

提供: 榎本幹雄さん(上丸子八幡町)

東京・都心の奥座敷として栄えた頃の新丸子三業地は芸者数が百人ほどを数えました。しかし昭和20年4月と5月、2度の大空襲で丸子通の三業地は数軒を残すだけで焼失しました。

戦後昭和22年、いち早く新丸子東口商店街に東栄会が発足、駅前商店街と新丸子三業組合とが協力し合って街の復興が始まりました。

写真は戦後復興後の新丸子三業組合の慰安で芸者衆が渡し船で多摩川を遊覧したシーンです。

ちなみに「三業地」とは、料理屋、待合、芸妓屋の3業が集まって営業している地域のことで、。いわゆる「花柳街」のことです。

|

|

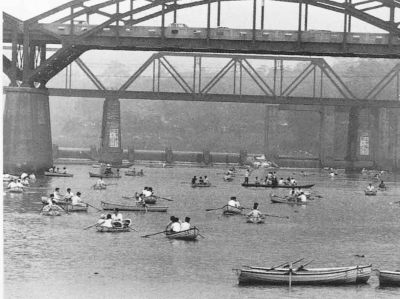

昭和38年7月、賑わうボートに混じって渡し船がゆく

提供:山田勇さん(田尻町)

|

|

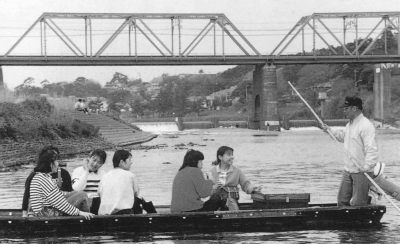

平成2年4月、“平成の渡守”、榎本幹雄さん

「お嬢ちゃんたち、ジュースじゃ気分出ないよ。ビール飲みなよ」なんて冗談言いながら竹竿で巧みに舟を操る“渡守”の榎本幹雄さん。後方は東横線の鉄橋。

提供: 榎本幹雄さん(上丸子八幡町)

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください