|

丂丂丂拞尨奨摴偑僇僊偺庤偵捈妏偵嬋偑傞丅偦傟偼僫僛丠 |

|

|

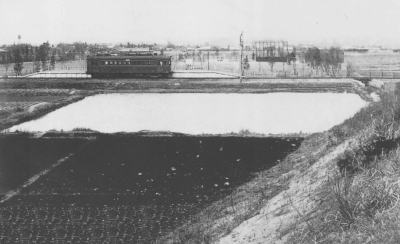

戝惓12擭乮1923擭乯俇寧彫悪屼揳挰1挌栚偺惣柧帥嶲摴慜偐傜尰晲憼彫悪墂曽柺傪朷傓

丂採嫙丗丒埨摗廫巐廐偝傫乮彫悪恮壆挰乯

丂90擭慜偺拞尨奨摴丄惣柧帥慜偺廫帤楬偱偡丅庤慜偺峀偄摴偑拞尨奨摴偱挿偝栺100儊乕僩儖丄偦偺愭偼塃傊僇僊偺庤偵戝偒偔僇乕僽偟偰暯捤巗拞尨傊偲墑傃傑偡丅偙偙偑乽彫悪屼揳乿偺拞怱抧丅

丂墦曽偵栚傪傗傞偲丄堦柺偺揷敤丅捈慄偺嵶偄摴偺愭抂嵍曽岦偵晲憼彫悪墂偑偁傞偼偢偱偡偑丄傑偩搶墶慄傕撿晲慄傕奐捠偟偰偄傑偣傫丅摴楬塃庤偺偨傫傏偑尰嵼偺彫悪屼揳挰俀挌栚丄嵍庤偺偨傫傏偑彫悪挰俀挌栚偵偁偨傝傑偡丅嵍偺偨傫傏偺宭摴偵栘偑尒偊傑偡丅偙傟偼怸乮偦傑乯偺栘偱丄堫姞傝屻偙偺栘偵抾傪搉偟偰妡偗姳偟偵巊偭偨傝擱椏偺儅僉偵偡傞偨傔偵怉偊偨傕偺偱偡丅

|

|

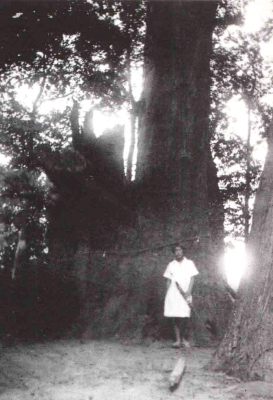

丂丂丂丂幨恀嵍偺惣柧帥嶲摴擖傝岥慜偺尰嵼

偙偺摴偼幨恀嵍壓偱捈妏偵嬋偑傝丄偝傜偵屻曽偵掆幵拞偺幵偺強偱塃偵捈妏偵嬋偑傝傑偡丅

丂嶣塭丗娾揷拤棙

丂丂僇僊偺庤偵捈妏偵嬋偑傞偺偼

丂拞尨奨摴偼峕屗忛偺屨僲栧偐傜惣曽偵捈恑偟偰懡杸愳偺娵巕偺搉偟傪搉偭偰侾嘸傎偳偝傜偵恀偭偡偖恑傓偲幨恀忋偺惣柧帥嶲摴擖傝岥偵撍偒摉傝傑偡丅

丂偙偙偺塃愜偟偰50嘼掱偺強偵摽愳俀戙彨孯丒廏拤偑寶偰偨乬彫悪屼揳乭偑偁傝傑偟偨丅偙偺屼揳傪斀枊晎孯側偳偺攜偑峌傔偵偔偔偡傞偨傔偦偺杊屼嶔偲偟偰屼揳偺慜偺拞尨奨摴傪僇僊偺庤偵捈妏偵嬋偑傞擄強傪傢偞傢偞憿偭偨偺偱偡丅

丂幚嵺偵徍榓20擭戙傑偱挿偄嵽栘傪愊傫偩壸幵偼偳偺幵傕偙偺僇僊偺庤偺擄強傪捠傟偢丄偨偄傊傫崲偭偨偦偆偱偡丅

|

|

侾椉偺撿晲慄偺揹幵偑僌儔僂儞僪慜墂乮尰嵼偺晲憼彫悪墂乯偵掆幵拞丅丂丂丂丂丂丂 採嫙丗丒埨摗廫巐廐偝傫乮彫悪恮壆挰乯

丂嵍忋偵尒偊傞悈摴僞儞僋偼徍榓13擭偵愳嶈巗偑搶墶揹揝噴偵攧媝丄偦傟傪摨幮偑揚嫀偟偨偺偱偦傟埲慜偺嶣塭偲巚傢傟傑偡丅

丂墂慜偺抮偼撿晲慄岺帠偺搚惙傝偺偨傔搚傪孈傝忋偘丄偦偺愓偑抮偲側偭偨傕偺丅摉帪丄撿晲慄偲搶墶慄偺墂幧偼楢寢偟偰偄側偄丅塃庤偺奟偼搶墶慄偺慄楬偺丄乬偺傝乭偺晹暘丅墂偺岦偙偆偵戞堦惗柦僌儔僂儞僪偺栰媴応偺僶僢僋僱僢僩偑尒偊傑偡丅

|

|

丂丂丂丂丂丂丂徍榓22擭丄幨恀嵍偺抮

丂悈柺偵傾僔偑惗偊丄廃埻偵栘偑栁偭偰偄傑偡丅惓柺偺寶暔偼戞堦惗柦偺憅屔偱偡丅

丂採嫙丗彫栰婎堦偝傫乮 怴娵巕挰乯

|

|

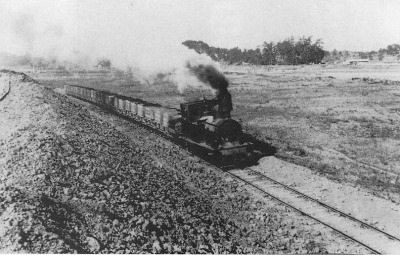

丂丂戝惓10擭丄懡杸愳偺抸掔岺帠梡忲婥婡娭幵

丂忲婥婡娭幵偑尰嵼偺搶媫僑儖僼楙廗応晅嬤傪憱傞丅摉帪偼傑偩搶墶慄傗娵巕嫶偼偁傝傑偣傫丅屻曽偺怷偼尰懡杸愳墂慜偺愺娫恄幮丅

丂採嫙 丗擔媑棽朙偝傫乮忋娵巕敧敠挰丅戝妝堾廧怑乯

|

|

丂丂丂丂丂丂丂戝惓7擭丄娵巕偺搉慏応

丂愳嶈懁偐傜懳娸偺揷墍挷晍侾挌栚偺愺娫恄幮傗懡杸愳戜岞墍傪朷傓丅

丂妛惗暈巔偺巕偼搶嫗偺搒怱晹偁偨傝偺巕丄偒傕偺巔偼抧尦愳嶈偺巕偺傛偆偱偡丅

丂採嫙丗墊杮姴梇偝傫乮忋娵巕敧敠挰乯

|

|

丂戝惓7擭丄壆宍慏偺拞偱偼埣椏棟偱愩屰傪懪偮岝宨

丂娵巕偺搉慏応晅嬤偼丄傾儐嫏偺岲揔抧丅擔杮嫶偺扷撨廜傜偑傾儐嫏傪尒側偑傜埣椏棟傪妝偟傓岝宨偑傛偔尒傜傟傑偟偨丅

丂採嫙丗墊杮姴梇偝傫乮忋娵巕敧敠挰乯

|

|

丂丂丂丂丂丂戝惓帪戙偺懡杸愳

丂33擭慜偺杮帍乽亀偲偆傛偙増慄亁憂姧摉帪丄戝惓帪戙偺懡杸愳増慄偱堢偭偨偍擇恖偼摉帪傪偙偆夞屭偟偨丅

丂乽懡杸愳偺搶嫗懁偺壨愳晘偱偼僂僒僊丄僂僘儔丄僔僊側偳偺庪椔偑偱偒傑偟偨丅傕偪傠傫丄悈偼掙偑尒偊傞傎偳悷傒丄傾儐偑塲偄偱偄傞偺偑傛偔尒偊傑偟偨乿偲搶嫗懁偵惗傑傟堢偭偨惸摗惓屓偝傫乮摉帪67嵨丅擔媑嵼廧乯丅

丂乽戝惓12擭偺娭搶戝恔嵭埲屻丄搶嫗偼偳傫偳傫傂傜偗傑偟偨丅偦偺偨傔偵傕丄懡杸愳偺嵒棙偼寶抸帒嵽偲偟偰戝曄廳梫偱偟偨丅恔嵭偱從偗弌偝傟偨恖偨偪偑懡杸愳傪搉偭偰堏傝廧傒丄悘暘壠傪寶偰傞傛偆偵側傝傑偟偨丅

丂摉帪偼堦柺僀儌敤偱丄抧強傕埨偐偭偨丅側偵偟傠丄乬娵巕偺搉偟乭偱徖晹偵搉傞偲丄抮忋偺曈傑偱偢偭偲僀儌敤丄壠側傫偐儘僋偵側偐偭偨偐傜抮忋杮栧帥偑堦朷偱偒傑偟偨傛乿

丂彫悪屼揳挰偺尨暯敧偝傫乮摉帪71乯偼丄偙偆榖偡偺偱偡丅 |

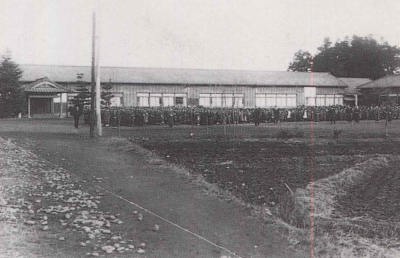

丂戝惓14擭3寧丄拞尨恞忢崅摍彫妛峑慡帣摱偺挬楃

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂採嫙丗丒埨摗廫巐廐偝傫乮彫悪恮壆挰乯

柧帯6擭偵彫妛峑椷偑敪椷偝傟丄摨8擭偵偼奺抧偱堦惸偵妛峑偑寶偰傜傟傑偟偨丅彫悪抧嬫偼嵟弶柇愹帥偺偦偽偵丄師偼惣柧帥偺屔棤偵堏傝傑偟偨丅

丂柧帯18擭偵偼戝扟屗丄怴忛丄彫揷拞偺妛峑偼摑堦偝傟丄埉彫妛峑乮尰戝屗彫妛峑乯偑怴抸偝傟丄柧帯35擭丄娵巕丄媨撪丄彫悪偺俁妛嬫偑摑堦偝傟丄惣柧帥慜偵拞尨彫妛峑偑偱偒傑偟偨丅

偝傜偵戝惓10擭丄拞尨彫妛峑偲埉彫妛峑傪攑巭偟拞尨恞忢崅摍彫妛峑偑尰嵼抧偵怴抸偝傟丄埉彫妛峑偼暘峑偲側傝傑偟偨丅偦偺崰偐傜崅摍壢俀擭丄恞忢壢俇擭偲側傞偺偱偡丅

|

|

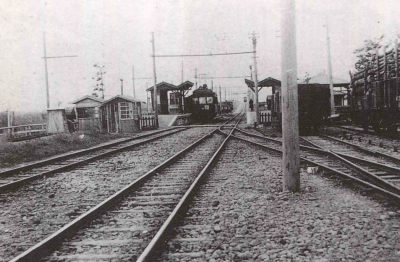

丂徍榓俇擭丄搶岥偑柍偄怴娵巕墂採嫙丗乽偲偆傛偙増慄乿曇廤幒

丂塃庤偑惣岥墂幧丅摉帪偼傑偩晲憼彫悪墂偼柍偔丄忋傝揹幵偑尦廧媑墂偐傜棃傞偲偙傠偱偡偑丄儂乕儉偵偼偨偩堦恖偺忔媞丅嵍壓傝儂乕儉偐傜揹幵偑尦廧媑墂傊岦偗敪幵偟傑偡丅

丂 怴娵巕墂惣岥墂慜偱晄摦嶻嬈傪塩傓敀堜帯榊媑偝傫偺愢柧偵傛傟偽丄塃偺壿幵偺堷偒崬傒慄偼摉帪惣岥偵偁傝丄搶墶揹揝偑屆偄懡杸愳偺棳傟偺愓傪孈傞乬棨孈傝乭偲偄偆嵒棙孈傝傪峴偄丄偙傟傪彫偝側壿幵偵愊傒丄偙偙偱堦搙廤寢偟丄搶嫗傗墶昹傊揹摦幵偱偦偺壿幵傪塣傫偩偲偄偆丅

丂慄楬嵍庤偺彫壆偼丄偙偺堷崬傒慄偱摥偔搶墶揹揝嶌嬈堳偺媥宔強丅摉帪偺怴娵巕墂偼惣岥偩偗偱丄嵍庤尰嵼偺搶岥偼幨恀偺傛偆偵堦尙傕壠偼側偔丄墂慜偵偼峀乆偲偟偨悈揷偑峀偑偭偰偄傑偟偨丅

|

|

|

徍榓俈擭丄媰偔巕傕栙傞戝悪丄擔巬恄幮偺屼恄栘

丂庽楊600擭丅 崻夞傝12.76野馁丄崅偝30.04野馁偺嫄栘偱丄崅憌價儖偺側偄偦偺摉帪偼墦偔4棦乮16粉乯巐曽偐傜偦偺桬巔偑尒偊丄忋娵巕偺栚報偲側偭偰偄傑偟偨丅

丂巕嫙偑偄偨偢傜偡傞偲乽戝悪偺尒偊側偄墦偄応強傊傗偭偰偟傑偆偧両乿偲嫼偟偨偲偐丅

丂徍榓俋擭丄庽惃偑庛偭偰棫偪屚傟偟偨敯嵦丄崱偼偦偺愗傝姅偑屼恄栘偲側偭偰偄傑偡丅

丂採嫙丗嶳杮宧巕偝傫乮忋娵巕敧敠挰乯

|

|

|

丂丂徍榓俇擭丄娵巕搉慏応晅嬤偱偺悈塲嫵幒

丂摉帪偺拞尨彫妛峑偱偼庼嬈偺惓壽偵乬懡杸愳偺悈塲乭偑偁傝傑偟偨丅偳偺巕傕擔從偗偟偰尦婥側巕偨偪偱偡丅懳娸偼娵巕偺搉偟偺徖晹搉慏応丅

丂採嫙 丗嶳杮屲榊偝傫乮忋娵巕嶳墹挰丒擔巬恄幮媨巌 乯

|

|

|

|

徍榓俋擭姰惉捈慜偺嫞媄応

僆乕僩儗乕僗嫞媄応偺娤棗惾偺岺帠

丂採嫙丗媏抧嬥師榊偝傫乮摍乆椡乯

|

|

|

儂儞僟偺憂嬈幰丒杮揷廆堦榊偑弶傔偰儗乕僗偵弌応偟偨僆乕僩儗乕僗応

丂懡杸愳偺搶墶慄偺揝嫶偐傜忋棳100倣傎偳偺愳嶈懁偺掔杊傪棙梡偟偨娤棗惾偲偦偺壓偵撪柋徣娗棟偺僆乕僩儗乕僗嫞媄応偑徍榓俋擭偵姰惉偟傑偟偨丅

丂侾廃侾僉儘偺棫攈側傕偺偱偟偨偑丄擔拞愴憟偑擔憹偟偵寖偟偔側傝丄抁婜娫偺偆偪偵儗乕僗偼攑巭偵丅

丂悢擭慜丄僆乕僩僶僀偺愱栧嶨帍偺婰幰偑巹傪朘偹偰棃偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅偙偙偱乽悽奅偺儂儞僟乿偺憂嬈幰丒杮揷廆堦榊偑庒偄崰惗傑傟偰弶傔偰僆乕僩儗乕僗偵弌応偟僴儞僪儖傪埇偭偨桼弿偁傞嫞媄応偲偄偆偙偲偱丄偙偺幨恀俀枃傪庁傝偵棃偨偺偱偟偨丅

|

|

丂丂幨恀嵍偺徍榓俋擭姰惉偺娤棗惾丄尰嵼乮2013.3.17乯

丂俈俋擭屻偺尰嵼傕丄挿偝150嘼傎偳偺尒帠側娤棗惾偑巆偭偰偄傑偟偨丅

丂嶣塭丗娾揷拤棙

|

|

.gif)

.gif)

![]() 儃僞儞傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄

儃僞儞傪僋儕僢僋偟偰偔偩偝偄