|

���a10�N���̉ƕ��݁c�c���Z�g�w����

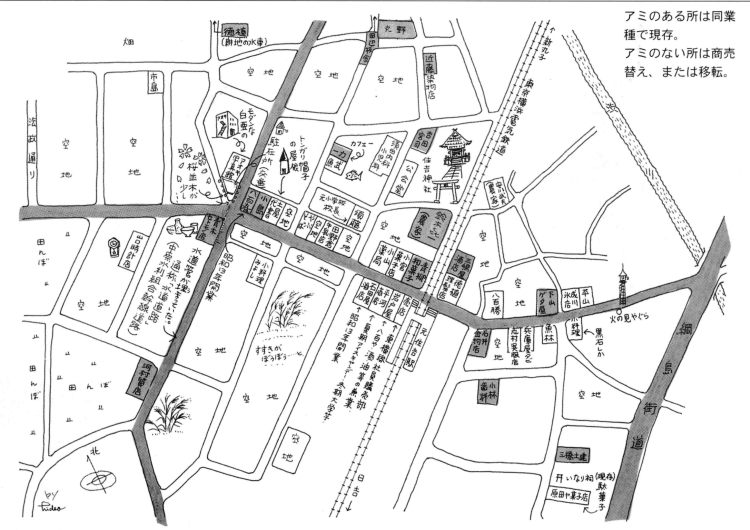

�����E���}�쐬�F���A������i�،��j�^�C���X�g�}�b�v�F�Ζ�p�v����i��c���m���j |

|

�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�w�O���u�s�s�v�ƌĂ�ł����� |

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@ |

|

���A�@������(�،��j�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ |

�@���a���N�A������ɓS�������������ďa�J�Ɖ��l���������l�d�C�S���ɂ���Č���܂����B

�@���ꂩ��A�Â��ȓc���Ƌu�˂Ɉ͂܂ꂽ���������C���ĂыN�����Ă��܂����B

�@�ȑO�A���n�͋k���S�Z�g�����،��Ƃ����������ł����B�₪�Ē������ƂȂ�A����ɐ��s�ɍ������u�Z�g�v�̖��������Ă��܂����̂ł����B�����Œn���̐l�X�̋����v�]�Łu���Z�g�v�Ƃ����w�����c���ꂽ�悤�ł��B

�@�w�O���ӂ̓s�s�J�����i�߂��A�n���̐l�X�͉w�O���u�s�s�v�ƌĂ�Őe���̂ł����B

�����������́u�s�s�v�Ƃ͖�����ŁA����炵�����̂́A�������ꂽ���H�Ə㉺�����A�X���̗��d������c�c�B

|

|

�@�w�ɂ͓y�Ő���ꂽ�e���ȃz�[���ɐ��l���͂��ɕ��J�����̂����x�̏�������̖��l�w�B����̏�q����������x�A�q�����Ȃ���Βʉ߂��Ă��܂��Ƃ����L�l�ł����B

�@�₪�ĉw�ɂ����z����A�]���̓����璼�ڃz�[���֏���������A�א�����ɉ��D�����݂���������ւƕς����̂ł��B

�@

�@���a10�N�O��́A����ȕϊv�̒��ɐl�X���������w�O�ւƈړ����n�߂�����ł��B�s�s�̕����͋�搮������Ă���Ƃ͂����A�P�i�R��R�����āj������T�~�ƁA�����Ƃ��Ă͂��Ȃ荂�l�ł������悤�ŁA�����ւ̖�������Ēn���̐l�X�������������߂��ق��́A�悻���痈�Ă������͂܂܂Ȃ�Ȃ���ԁc�c�B

�@

�@�����̋L�������ǂ�ƁA���悻��̐}�̂悤�ɂȂ�܂��B�����₩�ȉw�O���ӂł��B����͏��X�X�Ƃ������́A�̂ǂ��ȓc�ɒ��B�J���r��̋�搮���n�ɓ_�X�ƌ������Ԗ쌴�̒��̓X��Z��A�c��ڂ��u�Ăĕx�m�R��]�ނ��Ƃ��ł��܂����B |

�@�@�@���a13�N�A�c��ڂɗ������݂����i��O�j

�@�Z�g�_�Ђ̍Ղ�ɐ_�`���������܂��ēc��ڂɗ����Ă��܂��܂����B���ݒn�͐K�荕�쓹�H�̓V���X�����_���A�K�\�����X�^���h���߂ɓ������ꏊ�B�����͍������c��ڂł����B

�@�F���R��g����i�،��Z�g���j

|

|

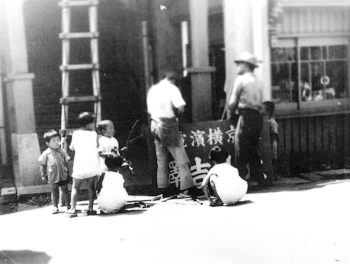

�@���a15�N�A�����̉w���Ŕ��|���ւ���

�@

�@�����͍���ɊK�i������A�o���D���͂Q�K�A�E��̑��̏��͔��X�ł����B�Ԃ��ʂ�Ȃ��̂�т肵�����̎���A��������C�`�W�N���̖k�����̃C�`�W�N���s���̏����ȃo�X���������Ă��܂����B

�@�F���A���v����i�،��Z�g���j

|

|

�@�@�@�@�@���a14�N�A�����Ƃ̏��ߋ�

�@�P���L�̑��w�ɂ����������̉ƁA�܌��̕��������ς��ɋz������̂ڂ肪�g�����Ă��܂��B��c�_�Ђׂ̗̒����N���Y�����ł͑Җ]�̒��j�E���`�����܂�A���ߋ�ł��B

�@�F�Óc�J������i��c���m���j

|

|

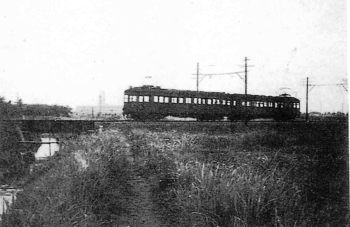

���a16�N�A�����𗬂��a��̓c�����ۂ̓d��

�@���Z�g�w�ɓ���Q���Ґ��̓d�ԁB��q�̎p�������Ȃ��K���̂悤�ł��B���̌������ɖ@���̍Z�ɂ������܂��B

�@�F ��d��T�V����i�،��Z�g���j

|

|

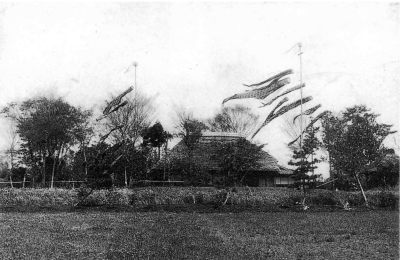

�@�@�@�@�@���a17�N1���̈�c�k�n�Ƙm�ڂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�F���A���v����i�،��Z�g���j

�@��̃�����ς��m�ڂ����i�n���ɂ��u�ɂイ�v�Ƃ��Ăԇ����c��ڂɓ_�݂�����i�͓~�̕������ł����B�q�������͂��̘m�ڂ����ʼnB���ڂ�������A�쑤�̗z���܂�ő��グ�̎��𑀂����肵�ėV���̂ł��B

|

|

�@�@�@�ʐ^���̈�c�k�n�A���a35�N4���̕��i

�@�ʐ^������18�N��ł���ʂ̓c��ڂ��L�����Ă��܂����B���肪�����c���A�E�肪��c���R���̖��Ƃł��B

�@�F��p�v����i��c���m���j

|

|

���a17�N�A�Ɗ|�̏��i����700�N�j

�@����30���[�g���A�����R�l�����̑傫�ȏ�����c�R�̌������̂��w���̐��ׂɗ����Ă��܂����B

�F �c�ӖF�v����i���c�J��쑽���j

|

|

�����������͈ꕞ�A���ł���͎����łЂƋx��

�@�Վ�葧�q�͐�n�֕����A�_��Ƃ͂����������Ƒ��q�̉ł���ł��B

�@���̔��͌��݁B���Z�g���w�Z�̍Z��ƂȂ��Ă��܂��B

�@�F���R��g����i�،��Z�g���j

|

|

|

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�펞���̌��Z�g�̐l�X

|

|

|

�@�@�@���a17�N4���A�e�n��̍��h�w�l���\���W��

�@�e�n�̍��h�w�l�����������ďZ�g�_�ЂɏW�܂�A���^���v���F��܂����B�{�i�͋g�c�T�g����B

�@�F �X������i����v���j

|

|

�@���a18�N�A�j���͐�n�֕����A�c�����w���q�ƘV�l

�@���Z�g�w�O�̐l�������Z�g�_�ЂŐ�n�̉Ƒ��̖������F�肵�܂����B

�@�F�g�c�m�ꂳ��i�،��B�Z�g�_�Ћ{�i�j

|

|

�@�@�@�@�@�@���u�o���R�l�̓X�v���|�������X

�@��l���o�����A�X�ƉƂ����̂����������̓X�ɂ́u�o���R�l�̓X�v�Ƃ������f�����|�����܂����B�ʐ^�͐����w�O�̎��v�E��̓X���}�O�`�B

�@�@�F�R����q����i�،��j

|

|

�@�@�@�@���a18�N5���A�o���Ƒ��Ԉ����|���

�@�o�������N�c�ƔǕ��c�i���������ς݂̏��W�O�̐l�����̏W�c�j�B�ꏊ�͏Z�g���w�Z�u���ł��B

�@�F���R��g����i�،��Z�g���j

|

|

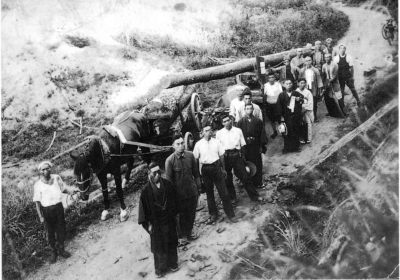

�@�@�@���a18�N�V��26���A��c�n��̖؍ދ��o��i

�@�ꏊ�͌��݂̒������̉��B

�@�푈���͂������Ȃ��Ă������a18�N�A�R�̑��D�p�؍ނ��s�����A�S���e�n�̎��L�n�̎��܂ł������I�ɋ��o�������܂����B��c�n��ł�������Ɍ��ؔ��̔ǂƂ����g�D���Ґ�����A�ӔC�ҁE��R�E�{�ҁE�l�v�E�n�ԁE���Ԃ̊e�W�����̔C�ɓ�����܂����B

�@�F �c�Ӊ��`����i��c���m���j

|

|

�@�@���a19�N�A�،��Z�g���E���R��g����̏o��

�@��g�����20�ł������A�����A�҂��܂����B

�@�F���R��g����i�،��Z�g���j

|

|

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������