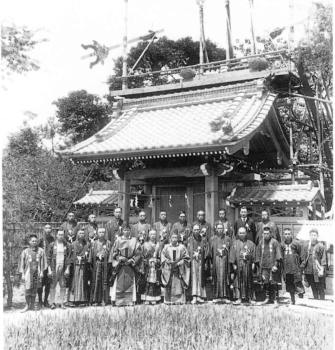

大正初期、住吉村木月駐在所の開設記念

大正時代、住吉村の古道の幹線道路が走り、村の中心地であったのは現木月4丁目の妙海寺周辺でした。駐在所(今の交番)がその山門横、向かって右側に木月駐在所が建ちました。

提供:徳植 昇さん(木月)

|

|

写真左の現在の場所、妙海寺山門前

妙海寺山門の前で2本の古道が交差します。この交通の要所に駐在所(いわゆる交番)がありました。

古道の1本は東(元住吉駅方向)からの道が山門に突き当たり、もう1本は山門前を南北に走り現在の綱島街道に出る道です。

撮影:岩田忠利

|

|

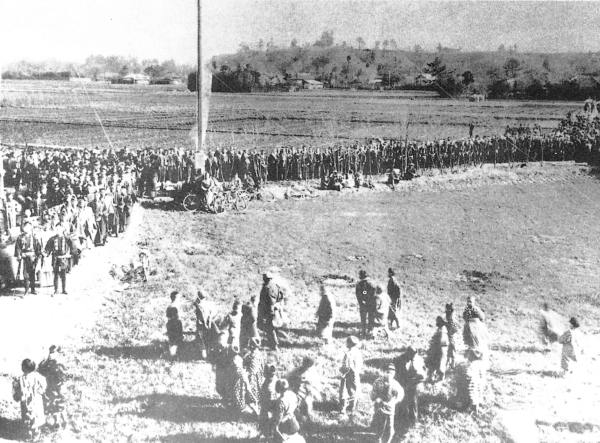

大正末期、大正橋開通式

矢上川改修前は、この橋は「台の橋」と呼んでいました。

提供:「とうよこ沿線」編集室

|

|

写真左の現在の大正橋

撮影:岩田忠利

|

|

昭和初期の矢上川。現県警察学校西側から下流

正面に杉林があり、右の丘(現慶應大学理工学部校舎)には諏訪神社がありました。

提供:中山宣男さん(木月)

|

|

写真左と同じ方向の現在(2013.3.2)

右手の丘の上は慶應大学理工学部校舎、後方の橋は東海道新幹線の高架橋、その後方の高層ビルはJR南武線鹿島田駅前のツインビル。

撮影:岩田忠利

|

|

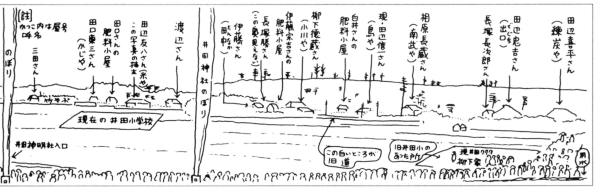

昭和3年、井田神社改築祭と井田山の家並み

提供:田辺定次さん(井田中ノ町) イラスト:石野英夫さん

|

|

|

大正15年の東横線開通時から昭和5年までの元住吉駅

開通当時、乗客が少なく、電車は乗客がいないときは駅に止まりません。運転手と車掌は夫妻でした。切符は車内で車掌の奥さんが売っていましたので、改札口はありません。

提供:「とうよこ沿線」編集室

|

|

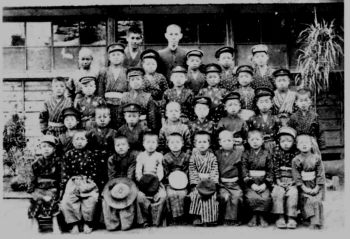

明治42年5月、住吉村立尋常小学校の児童

唯一の明治時代の写真、明治の時代を知るうえで貴重なものです。

最後列の2人は教員。記念写真を撮るので正装しているのか、全員が着物姿でみんな帽子をかぶったり持ったりしています。

提供:石井伊佐男さん(木月)

|

|

大正13年、住吉村立尋常小学校高等科卒業生

左最上段の担任の先生は田丸両太郎先生。当時の村立小学校は現在の綱島街道端の大塚商会裏にありましたが、大正12年の関東大震災で校舎が半倒壊し現在地の西口に移転しました。 提供:田辺幹夫さん(井田中ノ町)

|

|

写真左の卒業生が50年ぶりに同窓会で再会

前列に妙海寺住職夫人の小林ハルさん、大場静江さん(今井南町)、三田イヨさん(井田・福来醤油)。中段右端に田辺重治さん(木月)。後列右から2番目に春日堂主人、柳下光吉さん。

提供:田辺幹夫さん(井田中ノ町)

|

|

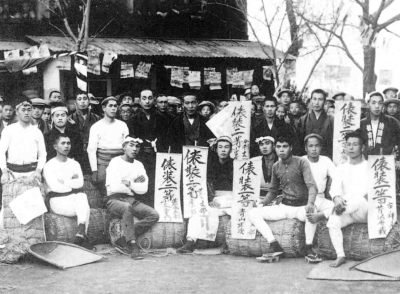

大正8年12月、住吉村青年団米俵包装大会

同村青年団結成10周年記念に俵に米を詰める速さと包装の出来栄えを競う大会が開かれました。後方の2階からも見物人が覗いています。

提供:徳植 昇さん(木月) |

|

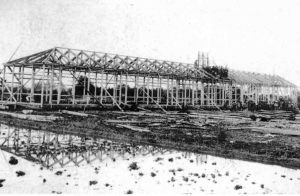

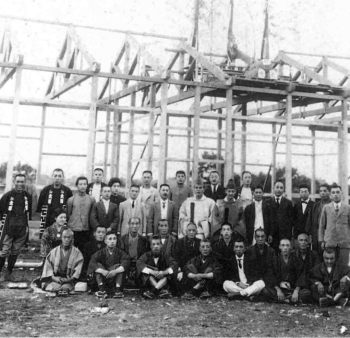

大正14年住吉村立尋常小学校校舎上棟式

関東大震災で倒壊し現在地に建て直しました。

上棟式参列者

提供:徳植 昇さん(木月)

|

|

|

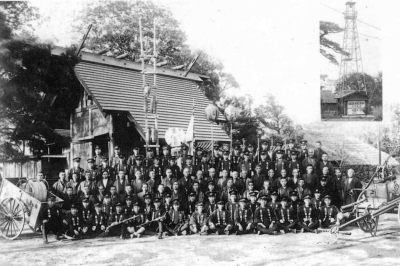

昭和6年4月、井田の火の見やぐら完成記念

井田神社で中原町消防組南第2部組員(現中原消防団第2分団)。 当時は消防自動車がまだ無い時代、手押しの大八車にポンプをのせ、現場へガラガラ引っ張って駆けつけました。神社の右の家は長瀬善一さんの家です。

提供:田辺英吉さん(井田)

|

|

昭和9年5月、木月・大楽寺の山門落慶

前列左から1人目、三橋土建の頭領、清宮さん。3人目、徳植武勝さん。6人目で神官二人の間に佐藤教倫住職(現住職祖父)。隣の神官、住吉神社の吉田亀吉宮司。後列右から2人目、徳植信之助さん(昇さんの父)、7人目、徳植常松さん。

提供:徳植 昇さん(木月)

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください