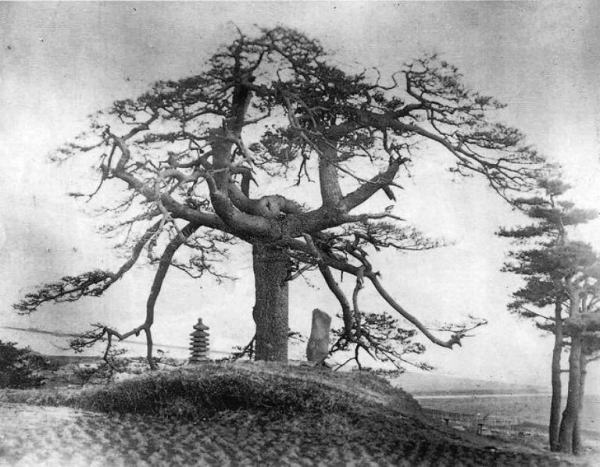

江戸時代すでに名木として知れわたっていた龍灯(頭)の松

|

|

子安浜・漁師に灯台の役割を長年果たしてきた、“龍灯(頭)の松”。右下が子安浜

提供:増田ハルさん(白幡南町)

昔、子安浜の漁師たちは昼間この大きな松の木を目印に海上の位置を定め、夜はこの木に掛けた灯篭を目標に帰ってきたという。

江戸とその近郊の名所を描いた『江戸名所図会』(天保7年<1836>発行)に掲載され、こう記されています。

「寺の後ろの方、山の頂にあり。伝へいふ。この樹上今も時として龍燈の懸かることあり。当寺の本尊は龍宮相承の霊像なれば、その証としてかくの如し」

写真の“龍灯(頭)の松”はすでに枯れかかり、切り倒す前の明治末期の撮影です。この巨木についての詳細は当サイトの「名木古木」、“龍灯(頭)の松”をご覧ください。

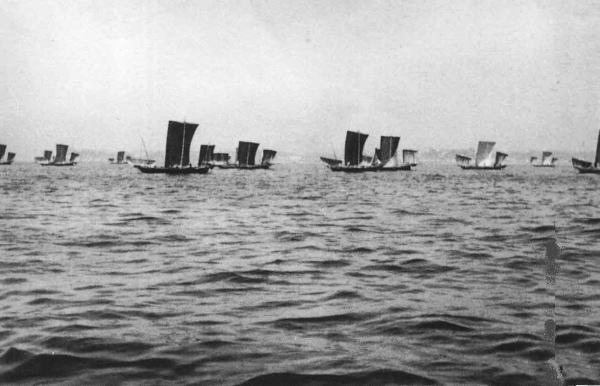

本牧沖で操業中の子安浜の漁師の船 提供:加山留治さん(浦島町)

|

|

|

|

|

|

|

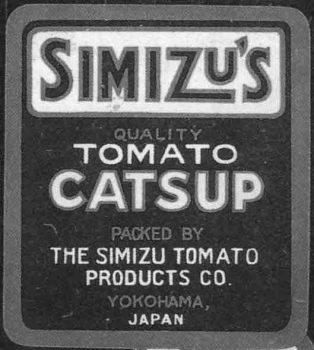

日本最初のトマトケチャップは、子安の清水屋で誕生!

|

|

提供:金子とよ子さん(秦野市)

|

|

トマトケチャップの国産第1号は大手食品メーカー「カゴメ」が明治41年、今の愛知県東海市で作ったのが最初。これまでこの説が定説だった。ところが、平成12年8月2日付けの東京新聞に「ケチャップも横浜生まれ説」という記事が8段抜きで大きく取り上げられた。しかも、その発祥の地が子安という話。

子安は私の町の隣町、神奈川区民の私はその記事を手に胸をワクワクさせ電車に飛び乗り、話の主がいる秦野市へ。ご本人の金子とよ子さん(80)が快く迎えてくださり、アルバムを前にして子安の実家、清水屋でトマトケチャップを作っていたお話をしてくださった。

|

金子さんの生家は子安通で西洋野菜や瓶詰めの製造販 売を営む「清水屋」。祖父の清水与助さんが百年ほど前、横浜グランドホテルの日本人シェフからトマトケチャッ プの作り方を教わり、商品化したという。

たしかに大正6年発行の「横浜社会辞彙」には「明治 29年8月創業にして、トマトの缶詰及び瓶詰めを製す場 主は清水与助君なり」と記されている。「カゴメ」の国 産1号である明治41年よりも12年も早かったのである。

江戸時代末期から西洋野菜の栽培が盛んであった子安村で国産 ケチャップ(当時はトマトソース)が誕生したのも、いかにも ハイカラな横浜らしい。 文・ 湯川厚子

|

|

明治30年代、清水屋のケチャップのラベル

米国のラベルを参考に試作品を作った。「KOYAS.

YOKOHAMA.JAPAN」と印刷されている。

|

|

|

|

子安でケチャップを作っていた頃の清水与助さん(大正4年歿) |

|

「東海道沿いの清水屋は店頭にトマトを山積みして大震災の被災者に無料で配りました。でも、皆が一口かじって溝に捨てて行き、店頭の溝が真っ赤になりました。

当時はトマトなんか初めて口にする人が大半でしたから」と秦野の金子とよ子さんのお話。

|

|

|

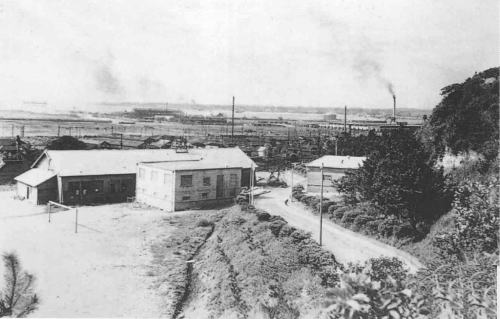

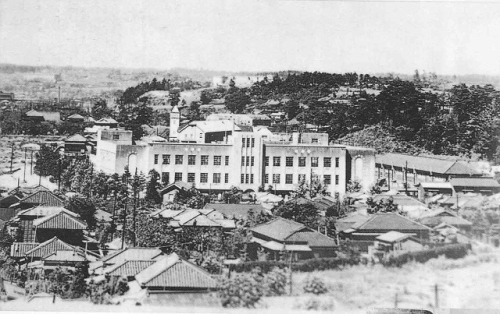

子安台に建つ2校、浅野総合中学校と混擬土専修学校

|

|

昭和初期、手前の東海道本線沿いの中央が混擬土(コンクリート)専修学校の校舎。左の丘の上に創立者・浅野總一郎の銅像が建ち、子安台の丘に白亜の浅野総合中学校(現浅野中・高校)の校舎が写っています。

|

|

|

昭和初期、創立当時の混擬土専修学校。道路の左側は実習棟と教室

「セメント王」と呼ばれた実業家・浅野總一郎は昭和4年、わが国の実業界を支える技術者養成のため混擬土専修学校、通称“コンクリート学校”を現浅野中・高校のキャンパス内に建てました。

その後、同校を巣立ったOBたちは関東大震災や戦後の復興、さらに高度経済成長期の建設ラッシュに応え、わが国の産業発展や国民生活の向上に大きく貢献しました。

|

|

セメントをこねる実習中の学生

|

|

|

|

横浜市内初の鉄筋コンクリート校舎、子安尋常高等小学校 |

|

|

|

昭和6年、子安尋常高等小学校に横浜市内で初めての鉄筋コンクリート校舎が完成、盛大な運動会が開かれました。

|

|

|

昭和10年、子安尋常高等小学校

鉄筋3階建て校舎の右手は、木造の旧校舎ではなく児童の増加で建てた木造新校舎。校舎の後ろの建物は聖パウロ学園の寄宿舎。背後の丘は神之木台。

|

|

昭和9年、高等科クラスが料理の実習

新校舎の理科室。献立はハンバーグステーキです。

|

|

|

|

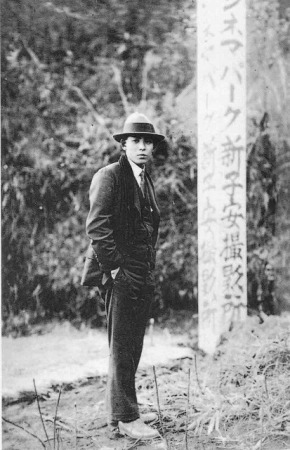

| 新子安には3万坪の映画撮影所もありました! |

|

提供:金子とよ子さん(秦野市)

|

|

|

昭和2年、映画撮影所「シネマパーク」の門柱

人々が新子安にこぞって撮影所見学に訪れていました。

|

|

遠方からも“追っかけ族”が

昭和2年3月に松竹蒲田撮影所の舞台装置部主任・西 七郎が、新子安(現在の生麦中学校一帯)に約3万坪の独立映画の貸しスタジオをつくりました。 そこに諸口十九、筑波雪子ら当時の人気俳優が撮影に訪れ、撮影の日はナマの俳優の顔が見られるというので、地元の子安だけでなく遠くから“追っかけ族”が押しかけました。

蒲田の野村芳亭監督(野村芳太郎の父)が、オールキャストの大作「白虎隊」のクライマックスをここに大野外セットを建てて撮影しました。当時の新子安あたりは周囲を山林に覆われ、「白虎隊」の舞台である会津の飯盛山を再現するには最適な環境だったようです。

しかし、この年9月には経営困難となり閉鎖しましたが、建物だけは昭和8年頃まで残っていました。

|

|

|

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください.gif)