品川・大森などと並び、幕府の台所を賄う「御菜七ケ浦」の一つ、子安浜

|

“幕府お抱えの漁師村”だった子安浜の船着場、昭和25年

後方の煙突は日本カーボンの工場。

提供:加山留治さん(浦島町)

|

|

写真左の現在(20136.17)

新浦島橋から東方を望む。船着き場の左側は浜通り、右側が高速道路。

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

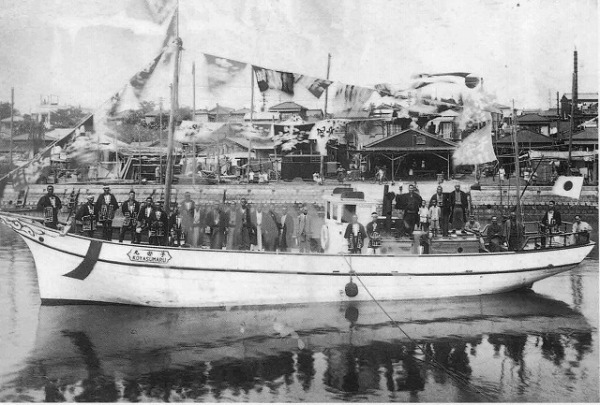

昭和6年、第二子安丸の進水を祝う進水式

関東大震災まで漁民は直接、小伝馬町(今の横浜市中央卸売市場付近)に水揚げしていましたが、第一子安丸建造で大市場、東京市場への販売が可能になりました。

昭和6年、横浜市営中央卸売市場が完成、子安浜漁業組合では第二隻目の出荷用第二子安丸を建造、さらにいっそう大量の協同集荷の迅速化が実現しました。

提供:東西興業㈱(子安通)

|

|

|

|

|

|

船着場にあった網干し場

網は「潮抜き」といって月1回ほど天日干しにして網持ちを良くします。

提供:加山留治さん(浦島町)

|

|

|

大正10年10月、船具店・加藤富造商店

提供:加藤商店( 浦島町)

リヤカーや自転車が珍しい大正時代、店頭に数台の自転車があります。得意先は主に子安浜の漁師で、店内に漁船の船具・ロープ・縄・油・塗料などが見えます。

|

|

昭和38年3月、漁に出る小政丸

当時の船は出力が小さいので航行時は風力を使います。

提供:加山留治さん(浦島町)

|

|

写真左の小政丸、操業中は帆を下ろします

提供:加山留治さん(浦島町)

|

|

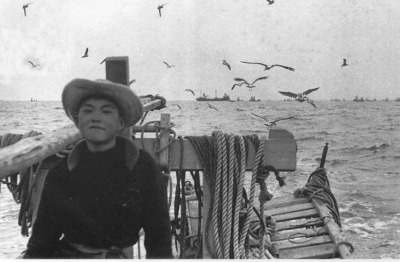

男の子は10歳過ぎれば貴重な“戦力”

子供といえども男の子は10歳を過ぎれば学校はそっちのけ、一人前の漁師と見做される貴重な戦力です。

提供:加山留治さん(浦島町)

|

|

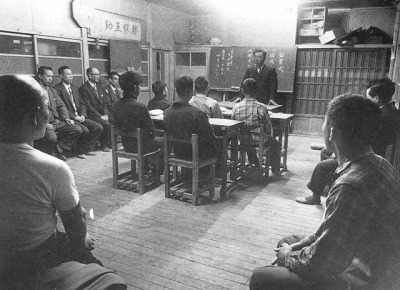

昭和23年2月浦島丘中学校分校夜間学級、開校

朝から夕方まで漁に出る子供たちは昼間、学校へ行く時間がない。こうした現実を見た浦島丘中学校・大川兼二先生ら教師陣は子安浜漁業組合に夜間学級の開設を呼びかけ、実現しました。

提供:東西興業㈱(子安通)

|

|

|

昭和30年夏、水難事故の故人の霊を供養するお盆の川施餓鬼

毎年お盆になると、隣近所の家族が供え物の料理や果物などを持ち寄り、日蓮宗の僧侶が船に同乗、水難事故の故人の霊を供養する川施餓鬼という仏事を行います。

また5月には水難から守ってくれる神、水神様のお祭りも行います。

提供 :加山政一さん(横須賀市湘南鷹取)

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください