|

校内に1.4ヘクタールの森がある谷本小学校

|

|

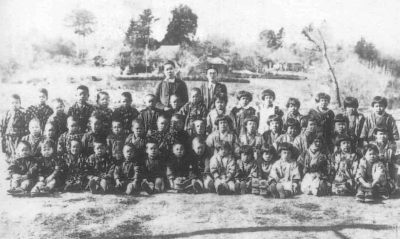

昭和7年、高等科卒業生は村全域でこの人数

提供:森 實さん(市ヶ尾町)

中央が奉安殿、茅葺き屋根の校舎は都筑郡内でただ一校だけでした。

校長は前列中央、洋服でヒゲの人、野村 一先生。その左隣は信田康治先生(川和町の人で6年担当)。前列左端・福田敏雄先生(佐江戸町。先生の家は「都筑区編」に登場)。奉安殿の前に写る児童は写真提供者・森 實さんです。

|

|

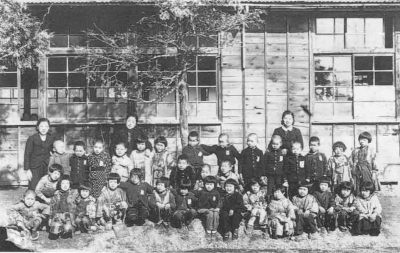

終戦の年、昭和20年の1年生

提供:森 正男さん(市ヶ尾町)

この年8月15日、日本の無条件降伏で太平洋戦争が終わりました。校舎の屋根はお粗末なトタン屋根、教室の窓はガラスが割れたまま。戦争の凄さと悲惨さを物語っています。

胸に名札をつけたあどけない新入生の表情には心が和みます。後列左端は市ヶ尾の車屋呉服店・森 澄枝先生。他の先生は鹿田先生と谷本先生。

|

|

昭和16年2月高等科児童の農業実習

提供:吉浜武代さん(千草台)

|

女性も子供も食糧増産に励み、お国のために尽くす戦時下。 高等科女子が先生を先頭に鍬をかついで畑へ向かいます。右手後方は市ヶ尾町方面。

|

|

2月の寒風の中、作業着のモンペ姿で麦踏み。このとき生徒はモンぺをはいたのが初めて。じつはこのモンペ、同校に山形県出身のモンぺ作りの専門家の先生がいて、裁縫の時間に生徒に指導し縫わせたものです。

|

|

|

終戦の翌年、昭和21年の運動会

提供:森 正男さん(市ヶ尾町)

|

|

|

|

パン食い競走ではな〈、イモ食い競走……。モンペ姿のお母さんたちが バクつくのはサツマイモ! |

|

どっちが頭だか分からない、爆笑の仮装逆立ち競争

|

|

|

|

昭和15年入学の1年生、54年後の同窓会

提供:森 正男さん(市ヶ尾町)

|

|

当時の校名は「谷本国民学校初等科」と呼び、1年生はこの1クラスだけ。担任の三村年子先生に連れられて現もえぎ野池へ行ったときです。 |

|

54年後の平成6年9月、真鶴で同窓会を開いたとき。児童は見分けがつかないほど変わっていましたが、前列左から2番目の三村年子先生だけはあまり変わっていませんでした。 |

|

|

|

ユニークな生徒会活動、谷本中学校

|

|

|

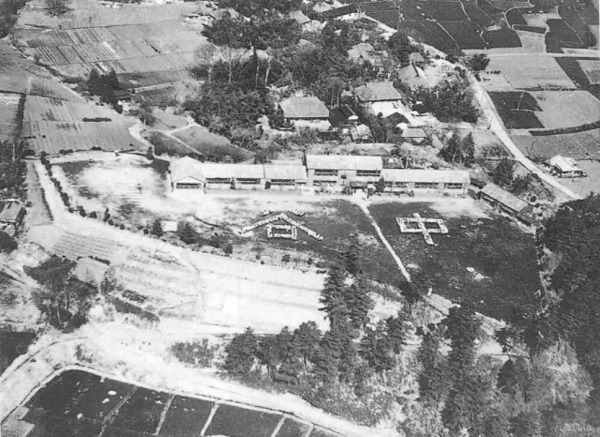

昭和30年2月、梅が丘ののどかな丘陵地に建つ木造校舎と人文字

提供:石原 功さん(柿の木台)

今は住宅街の中に鉄筋コンクリート4階建ての校舎が建っています。

|

|

|

昭和26年、蜜蜂を飼って蜜を採る養蜂部の生徒

手前の白衣の人は、養蜂を指導する志村正之先生です。 提供:村田 勇さん(もえぎ野)

|

|

生徒会(谷本中学校子供協同組合)の活動

ユニークな協同事業

昭和24年から30年頃にかけての谷本中学校は斬新な社会活動と文化活動が盛んな学校でした。生徒会の名称を「子供協同組合」と呼び、生徒がさまざまな協同事業を行い、その売上金は組合運営資金に当てるのです。 写真左の蜂蜜を採る養蜂部もその事業の一つで、生徒がワラを持ち寄って正月の“しめ縄”作りや、学校の周囲の山からホウキ草を刈ってきて垣根の材料としたり、またそれをホウキに仕立てて業者に販売したり、農協に買い上げてもらったりもします。

こうした社会に巣立つ前の社会活動は社会の経済活動の仕組みを学び、就職後の社会生活に大いに役立っています。

たとえば、みたけ台のナシ栽培農家の主人は、中学時代の養蜂部での体験を活かし養蜂でナシの花粉受精を容易にしてナシ栽培を手広く営んでいます。

|

|

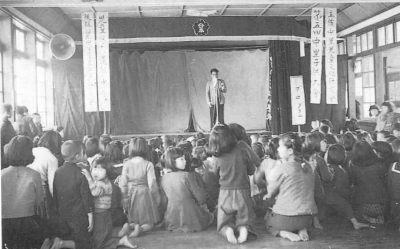

昭和28年、地元青年団の文化活動に学ぶ

提供:村田 勇さん(もえぎ野)

地元青年団がその文化活動の一環として母校の後輩、生徒と一緒に紙芝居、人形劇などをやって見せます。

|

|

昭和28年、「組合まつり」

提供:村田 勇さん(もえぎ野)

今の学校なら「生徒会まつり」ですが、当時は「組合まつり」。費用はすべて自分たちが汗した売上金で賄います。

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください