7ズシ(小字)と7軒7苗

|

当時の雪谷には「7ズシ」といって7つのズシ(小字)があった。

今でもバス停で残っている日下山(ひげやま)、これは清明学園から雪が谷大塚駅に至る一帯だ。山谷(さんや)は石川台駅前や八幡様あたりの丘陵地。荏僚病院の付近は原。その南方が下ノ谷戸。円長寺近辺が市ヶ谷方(いちげやかた)。並木が永久保稲荷のあたり。それに今も町名で残る石川もあった。

大正時代にこれらの7ズシで130軒、殆どみんな農家だったよ。また、このほかに一軒も人家がなかったけど、地名が付いていた地域が2か所。

|

|

雪谷中学校の周辺の呑川沿いが谷中耕地、嶺町との境でムジナか多く棲んでいて狢窪(むじなくぼ)って当時の人は呼んでいたんだ。

雪谷の原住民は、後北条氏の家臣だった連中が開拓した所ともいわれ、古くからの家は〝7軒7苗〟なんて呼んでいるんだよ。それは、飯田・直井・永久保・宮田・宮崎・田中・国府方の7つの苗字。

直井勝太郎さんの曽祖父、直次郎さんなんか、死ぬまで髪結いでチョンマゲ結ってたんだからなあ!

|

農家の質素な食生活

|

|

子供の頃、農家の主食は、米3分に麦7分のご飯だよ。朝はコウコ(漬物)にオミオツケ(味噌汁)、昼は里芋の煮ころがし程度だったなあ。麦めしが7割だからねえ、お天道様が頭の上にくる前に腹がへっちゃって、畑仕事に力が入らねえんだよ。あれは消化がいいんだねえ。

食事のとき、魚の切り身でも食べている家があれば「あの家は贅沢してる。そのうち、身上つぶれるよ」なんて陰口たたかれたもんだ。

|

|

それでも雪ケ谷八幡の祭りのときにゃあ、村人がみんな神社に集まって一晩中、酒を飲んだもんだ。だからこの祭りを「飲み祭」とも呼んだ。

普段の日は、どこの農家でも焼酎だよ。日本酒なんて飲めるもんか。近くの或る家は、1斗瓶で焼酒を買って10日で飲んじゃうんだ。月に3瓶ずつ飲み干しちゃって、ついにその家はつぶれちゃったよ。

今日(きょうび)の人からみりゃあ、お粗末な食生活だと思うかも知れないが、どこの家でも同じだったから、これで当たり前だと思っていた。人間、贅沢したらきりがないんだよなぁ。

|

水神様の御利益

|

わしの家の近くに水神様が祀られていた。いまの地番でいえば南雪谷5丁目10番地。

この水神様の水源は、今じゃあ、ゴルフ練習場の脇道の突き当たり。当時ここから大量の清水がこんこんと湧き出て、これが川となって呑川に流れ込んでいたんだよ。谷中耕地って呼んだ田んぼは、みんなこの水神様の水のおかげで米が作れたんだ。また、この付近の農家は、この水を引いてきて洗い場をこしらえた。そして、ここで野菜を洗ったもんだ。

|

|

水神様は80坪弱の敷地だったが、ここに大人4〜5人の手でも回せないほど大っきなケヤキの木が立っていたっけ。そ、そう、2月11日は水神様のお祭。 神主が祝詞をあげ終わると、お参りに来た人たちに水神様の湧き水を使う田んぼの持ち主がオコワ(赤飯)を炊いて配った。ふだん麦飯ばっか食ってる子供たちには、この日が来るのが楽しみでねえ。水神様のオコワ(赤飯)を食べると、風邪も治るという言い伝えもあったんだよ。

|

|

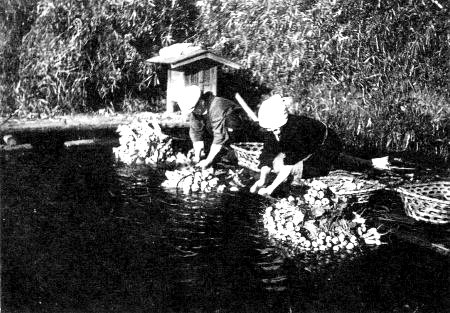

昭和16年春、水神様の湧水を引いて造った洗い場

春カブを洗うのは飯田忠次郎さんの父・浅次郎さんと母・なをさん

提供:飯田忠次郎さん

|

|

|

呑川とウナギ

|

耕地整理してない頃の呑川は、曲がりくねってて、少し大雨が降ると、じきに洪水だ。呑川の流域はずーっと池上から蒲田の方まで田んぼばっかしだったよ。 呑川にはとくにウナギが多かったね。ウナギって土用になると、海から川へ産卵にやってくるのかなあ。この時期、すごーく捕れるんだ。

|

|

今の街の鰻屋は、「土用の丑の日には夏バテ防止にウナギ食え」なんて宣伝するけど、この頃いっぱい捕れるからなんだ。

呑川からこんなに奥に入った水神様の所でさえ、1日で37匹も捕った人がいるんだもの。あの辺は周りがボヤ(藪)、湧き水だから冬の水温は暖かいし、そりゃあ、増えたもんだ。ここは八ツ目ウナギが捕れるので有名だったよ。

|

水神様に集まる乞食たち

|

ここの水神様の湧水は、馬込の十日森、大岡山の清水窪と並んで荏原郡の「三大湧水」って有名なんだ。

ここにはいつも飲み水があるだろ、だから乞食がいつもいるんだ。1人や2人じゃなく、30人も……。警察がこいつらを追っ払う。すると、馬込の十日森へ逃げて行く。あっちで追っ払われると、こっちへ。警察と乞食の追い駆けっこなんだ。あの連中は、大人しくって、何も悪さはしないけどねえ。

乞食たちは、水神様の所に自分たちでバラック小屋を建てて住んでいた。夫婦に子供までいるんだから。

|

|

昔の人は、よくみんなが乞食に金や物を恵んであげたもんだ。あれだけ大勢が生活できたんだから、昔の人には情けがあったんだねえ。

昔、池上本門寺のお会式は1週間も続いた。そのとき、水神様の乞食の一連が池上へ出張するんだ。おミツという背が高く、器量のいい女がいた。じつに立派な女よ。それが乞食だ!

夕方になると、浴衣なんか着て、なよなよと……。それこそ顔がいいから、「どこのご令嬢か若奥さんか」と間違えるほどだ。それが外へ出掛けるときにゃあ、ボロボロの乞食の服装で……。

ときには、荏原郡の乞食がみーんな、この水神様に集まることもあるんだよ。

|

碑文谷からかついできた墓石

|

昔この辺の農家は、みんな目黒・碑文谷の寺、日蓮宗法華寺の檀家だった。それが「不受不施の事件」というのがあって、同じ寺が日蓮宗から天台宗に、そして寺の名前も変わって円融寺に……。

この時ばっかしは、「ご先祖に申し訳ねえ」と、どの家でも言い出し、大騒ぎになったと親から聞いた。

|

|

自分の先祖の墓石、それも30貫も40貫もあるものを、昼取りに行ったらみつかるというので夜中に碑文谷の墓まで行って雪谷まで担いで持ってきたというんだからねえ。

元禄時代のこと、大八車もトラックも無いし、よーく持ってきたもんだ。しかも、一軒で何個も墓石のある家は、何回も通って……。普の人は、強かったなあ!

(編集:岩田忠利)

|

★昭和63年11月10日『とうよこ沿線』第44号から転載

|