わたしと敦とサイパン

|

わたしが中島敦という小説家を知ったのは「山月記」に出会った時だった。高校の国語教科書に載っていたのだ。その後は「李陵」「名人伝」を読んだくらいで数多くの作家のひとりに過ぎなかった。

初老に達したある日、わたしは越見正毅さんと出会った。彼は、中島敦をテーマに卒業論文をまとめたのだったが、高校で国語教師を勤めながら「中島敦研究」をずっと続けてきた。いわゆる学究肌の友人なのだ。

この日彼から<一時期、中島敦がサイパン島の土を踏んでいる><小説以外にも中島敦が南方から家族に宛てた通信など南方ものが書き残されている>という情報を得た。

わたしの文献探索がさっそく始まった。

中公文庫のなかに『南洋通信』を見つけたときは興奮した。都筑区立図書館から『中島敦 父から子への南洋だより』を借り出せたのもラッキーだった。

カラパンからの土産に父から貰った『公学校国語読本』は、中島敦の編纂によるものかも知れないと思った。

|

|

7月2日妻宛ての手紙から、敦が任地パラオ島に向かう途次サイパンに立ち寄ったことを知ることができる。

<今日、サイパン島に一寸上陸して見た。初めて見る南洋の島。

空と水(緑色)が恐ろしく綺麗。家々の生垣には大抵ヒビスカス(ママ)が植わっている。……>

敦が「ヒビスカス」と書いている白のハイビスカス

撮影:岩田忠利 |

|

|

戦時下の通信事情……家族宛てなのに

|

|

敦は南洋の島々や船上から家族宛ての書簡をまめに送り続けた。開戦直前から戦争直後という重苦しい空気に覆われたなかで、並々ならぬ苦心・配慮をしたらしい。

昭和16年11月21日 船上から妻・中島たか宛

<何という船が、何日出帆するというだけの事さえ、葉書に書いてもいけないし、電報を打ってもいけないんだ。全部秘密にしなければいけないんだ。まるで戦時状態だね。>

昭和17年1月9日 便宜的に差出人の住所を<杉並区神明町119>としているが、実際はパラオから。 妻・中島たか宛

<別に東京に来ている訳ではないが、便宜上、こう書いた迄だ。この手紙は、内地に帰る人に託して、東京か横浜でポストに入れてもらうからだ。戦争になってから、凡て、南洋・内地間の手紙は、開封して、中を、しらべられることになっている。僕は、別に、国家の機密に関することを書きはせぬが、しかし、一家の私事を一々他人に読まれるのがイヤだから、内地に帰る人に頼むんだよ。>

<これからの手紙はみんな中を見られるものと思って、余りおかしいことは書かないこと・中を開けて、しらべられるため、僕の方でも十分に言いたいことが言えないようなこともあるが、それは、そちらで宜しく察して貰いたいこと>

|

|

<以上のことを心得て貰いたいため、わざわざ人に頼んで内地へ持って行って貰うわけだよ。これだけ書いただけでも、普通で出したら、中をしらべられて、破り捨てられて了って、そちらへとどかないだろうと思う。>

長男・桓(たけし)宛ての通信は島々で売られている絵葉書が使われた。熱帯の風物の解説が多いなかで仕事に関係した島民の子どもたちを紹介した文が添えられている。

昭和16年9月25日 クサイ島から長男・桓(たけし)宛

<けさ、クサイという島につきました。……島へあがってみちを行くと、島民の子が「コンニチハ」とあいさつします。ぼくも「コンニチハ」と言ってやります。すると、ニコリと子どもたちがわらいます。ぼくもニコリとわらいます。>

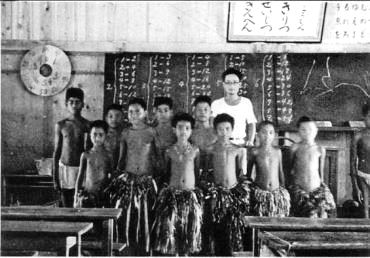

敦とペリリュー島の子どもたち |

|

敦が感じた公民学校……皇民化教育を受ける島民の子どもたち

|

|

島民の子どもたちが使う公学校用国語読本を編纂する任にある敦は各地の公学校を参観して回る。そこで見たこと、感じたままを妻あての手紙で吐露している。

昭和16年12月2日サイパンから妻・中島たか宛

<ここの公学校の教育は、ずいぶん、ハゲシイ(というよりヒドイ)教育だ。まるで人間の子をあつかっているとは思えない。何のために、あんなにドナリちらすのか、僕にはわからない。僕が生徒をつかまえて話しかけても、向うはコチコチで、「ハイ!×××であります。」といった風な、ガッカリするような返事しかしない。まるで打ちとけないんだ。内地人の先生はコワイものときめてかかっているんだね。こんな教育をほどこす所で、僕の作る教科書なんか使われては、たまらない。今の教科書で十分なんだ。先生たちも大体、今の読本で満足しているんだし、今更僕なんぞ出て来なくても良かったんだ>

サイパン公学校を視察した11月28日の日記は下記のように綴られている。

「午前中公学校。……校長及訓導の酷烈なる生徒取扱に驚く。オウクニヌシノミコトの発音をよくせざる生徒数名、何時迄も立たされて練習しつつあり。桃色のシャツを着け、短き鞭(むち)を手にせる小さき少年(級長なるべし)こましゃくれた顔付にて彼等を叱りつつあり。

|

|

一般に級長は授業中も室内を歩き廻り、怠ける生徒を鞭打つべく命ぜられるをもののごとし。帽子を脱ぐにも1,2、と号令を掛けしむるは、如何なる趣味にや。」

(橋本正志 「旧南洋群島における国語読本第5次編纂の諸問題」から引用)

同時代の久保喬(児童文学者)は「南洋旅行」(金の星社)にサイパンの公学校の教育を次のように書いている。

<サイパン公学校の校長先生のお話をうかがいますと、公学校の主な方針というのは、島民を立派な日本国民にするように、教育することとあわせて、彼等がより幸福な生活が出来るように、知識を授けてゆくことです。それからとかく怠惰者(なまけもの)になりやすい彼等を、勤勉な性質の人間にするように、改め直すことだそうです。

『毎朝5時には、全生徒が神社へ参拝して、それから、6時半校庭に集合整列、宮城遥拝を行って、国旗掲揚と君が代合唱をすることになっています』>

同書のなかで久保は「日の丸の旗が空にあげられて、その下で君が代を歌う島民の子供たちをみますと、なにか強い感動が胸の中にわいてくるのを覚えました。」と書いている。

時世に迎合する作家が多かった時代だった。

|

公学校の教科書を編纂する意義を疑う、敦

|

一方、妻宛ての手紙で敦は次のように心情を伝える。

昭和16年11月9日 妻・中島たか宛

<今度旅行してみて、土人の教科書編纂という仕事の、無意味さがはっきり判ってきた。土人を幸福にしてやるためには、もっともっと大事なことが沢山ある。教科書なんか、末の末の、実に小さなことだ。所で、その土人達を幸福にしてやることは、今の時勢では出来ないことなのだ。今の南洋の事情では、彼等に住居と食物を十分与えることが、段々出来なくなって行くんだ。そういう時に、今更、教科書などを、ホンノ少し上等にして見たところで始まらないじゃないか。

|

|

なまじっか教育をほどこすことが土人達を不幸にするかもしれないんだ。オレはもう、すっかり、編纂の仕事に熱が持てなくなって了った。

土人が嫌いだからではない。土人を愛するからだよ。僕は島民(土人)がスキだよ。南洋に来ているガリガリの内地人よりどれだけ好きか知れない。単純でなかなか可愛い所がある>

<日本語を大東亜共栄圏の共通語にする>という壮大な実験の一コマとして島民の子どもたちに行われている皇民化教育の実情に接した敦は、公学校用国語読本の編纂についての意義を疑い、仕事への情熱を持てなくなっていったようだ。

|

敦の編纂した公学校の教科書は、存在しない

|

敦は昭和17年3月し、南洋庁国語教科書編集書記の職を辞する.したがって公学校用国語読本第5次編纂は頓挫する結果となった。

|

|

わたしが父からもらった公民読本は、昭和12年発行の第4次編纂本にほぼ間違いないようだ。

|

おわりに

|

|

職を辞した敦は昭和17年12月4日気管支喘息のためこの世を去った。33歳の若さで……。

サイパン島の土となったわたしの父は昭和19年没。35歳だった。

敦の長男・桓(たけし)が昭和8年生まれで、わたしが昭和10年生まれ。桓とわたしは、ほぼ同年輩で父を失ったことになる。

桓のことを思うと、このあと文章に綴り切れないのだ。

|

|

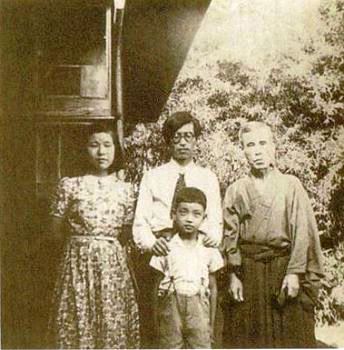

中島敦の家族

左から妹・澄子、敦、長男・桓、父・田人

|

|