�@�@�@�c�����z��Ă̐e�A�a��G�Y����Ƃ́c

�i���@�R������́A�Ȃɂ���e�E�̖��m���Z�ޒ��A�c�����z�̎�݂����ȕ��A�����Ȑl�Ƃ̎v���o��������ł��傤�B�Ȃ��ł��c�����z�̒��Â���̌��J�ҁE�a��G�Y����Ƃ͐e���������̂ł��ˁB

�R���@���̕��́A���N�O�S���Ȃ��Ă܂����A���e�ɏa��h��Ƃ��������E�吳����̓��{�̌o�ϊ�Ղ�����������ƉƂ������A���̌䑂�q�Ȃ̂ɁA�����ւ�C�����Ȑl�ł����ˁB

�@�����ł��������y�V�ƂŇ������݂����Ȑl�Ԃ��ƌ����Ă��܂�����B�̂̂��Ƃ����x���J��Ԃ������ẮA����ŐH�ׂĂ������A���āc�i���@���͐��M�ƂƂ��Ă��L���j�B

�@�܂����˂ł����ˁB�G�����G��`���Ă͓W��������B����Əa��̐M�҂݂����Ȑl���������ɂ��āA�݂�Ȕ��ꂿ�Ⴄ��ł��ˁB���̔�������̉攌�́A�����i�ق��ڂ��j�Ɋ�t�����Ⴄ��ł���B�����������Ƃ�����Ƃ��Ɂc�B

�@�o��������ɂȂ�B�c�����z�̉Ƃ͇��a�����Ƃ��������ɂ��āA���얲���E�{�c�d�Y�E�����`�]�ȂǗL�������l���W�߂Ă͋����J������c�B���l�́A���Ǝq�����S�̎t���ł��������Ƃ���A���S�E���S�E�����ȂǖM�y�S�ʂ������Ȃ܂��B����Ƃ����Ɂu�킪�Ƃ͕v�w���V�сA���̉ƌ�����v�B����������Ƃ��ꏏ�ɖM�y���y����ł������������悤�ł���B

���c�@�a��搶�����͂����D�����Ƃ�����������̂ŁA���͂��������Ƃ������ł���B���̂Ƃ��A�����ȉ��l������ĎO������e���Ă����������B

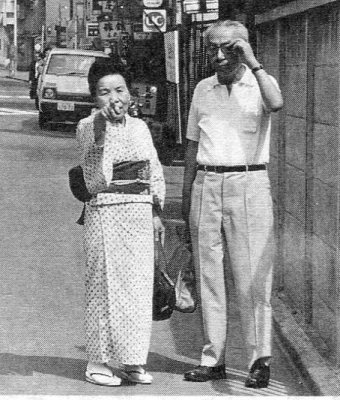

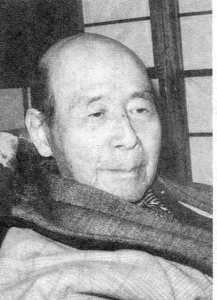

�@�@�ӔN�X�P�̏a��G�Y

�̂̎ʐ^�ؗp�Ɏf�����܁A��c�����B�e |

|

�@�@�ŋ��̓�d�����@

�R���@���̕��͂����Ȃ��Ƃ��悭�o���Ă����ł��B�k�R���̈�߂�N�X�Əq�ׂĂ݂���L���͔��Q�̐l�B

�@�������A���Ƌ��K�ɂ��ẮA�܂�������_���ŁA�ŋ����Q�x���������Ƃ��o���Ă��Ȃ���ł�����c�c�B�u���̐ŋ��A�ȑO���Ȃ��������ɂȂ�����ł́H�v�Ƃڂ����u���ƁA�u�܂��Ñ�����������A�����Ă����v�Ƃ����B�ŏ��̗̎������|�P�b�g�ɓ��ꂽ�܂܁A�Y�ꂿ��Ă��ł�����˂��B���Y�Ƃ̏a��Ƃ̂��ƁA���z�̐ŋ��Ȃ̂Ɂc�B�ق�Ƃɋ��K�ɂ͒W���Ȑl�ł����B

�@ |

�@�@�@���ƈ��������ɐm���������c������

|

|

|