観音松の不思議な話

|

|

村人自慢の樹齢700年の松

観音松は、すぐ近くに観音寺というお寺があったので、みんながいつしか「観音松」と呼ぶようになりました。樹齢700年のその松の木は、それは、それは太くて高いものでした。日吉村の村人のだれもがそびえ立つその雄姿を自慢していましたねえ。

なにしろ、高い木で川崎駅や溝の口からでも見えた、日吉村の“象徴”であり、“道しるべ”でした。村人はどこへ行っても帰りはその観音松を目印にして歩けば無事家に帰れたんですよ。

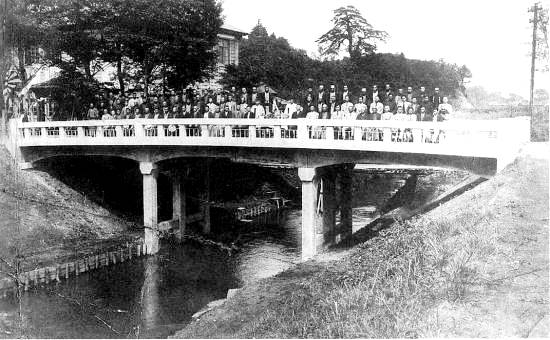

まず、私の昭和9年の写真を見てよ。この年に日吉村の中心地に矢上橋が完成、その記念に撮ったものだが、右手に見える松の木が観音松…。今は矢上川から左手が横浜市に合併した4部落、右手が川崎市に合併した4部落、日吉村はちょうど半分ずつに分けられちゃった。

|

昭和9年9月竣工の矢上橋と観音松

矢上橋が完成し日吉村の村会議員が橋の上で記念写真。左手の建物は地理的に村の中心にあった当時の日吉村役場。後方丘の上にそびえるのが観音松

提供:松井武夫さん(日吉4丁目)

|

|

|

|

|

|

観音松の南側は現在矢上小学校だが、戦後までこの松の木は元気でしたよ。でも、周りの土を道路工事や建物を建てるのに土を削り取ったために枯れてしまったんです。 |

|

ひとたび枯れてしまったら、村人は近寄ることも触ることもしなくなってしまった。それはなぜかといえば、「バチでも当たったらいけない」と恐れて……。 |

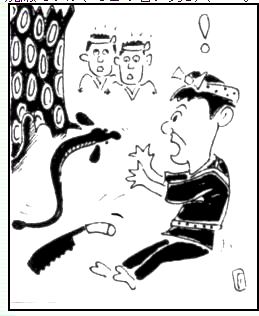

切り倒した松の木のウロの中に大きなウナギが?!

|

昭和24年のこと、ついに立ち枯れてしまった観音松を切り倒すことになりました。頼まれたのは、慶応義塾が日吉に移転する前までは「日吉村」だった北加瀬、今は川崎市幸区北加瀬ですが、そこの若い男3人……。そして、3人が数日がかりで、やっと切り倒したんです。

松は二股に分かれ、そこが大きなウロになっていて、中には水が溜まっていました。よく見ると、水中で何やら“動くもの”が……。木こりの一人が恐々(こわごわ)手を入れてみると、いやはや、大〜きなウナギがニョロニョロ!

イラスト:石野英夫(元住吉)

|

|

|

|

陸の上に生えてる松の木にウナギが棲んでいたなんて、とても信じられない話ですよね〜。

でも、これ、本当の話なんですよ。これは、だれかが川で捕ったウナギをこのウロに投げ込んで飼っていたのかも……。それとも、このウナギは観音様の化身だったのかも……。

若い木こり3人、その後次々病死

さらに無気味なことが起きました。あの北加瀬の木こり、若い男3人がそろいもそろって、数年の間に病気で次々死んでしまったのですよ〜。

それにしても不思議なことがこの世には起きるもんですね〜。でも、これはたまたま3人が偶然の運命だったのかも……。いや、観音松を切り倒した天罰なのか。はたまた、あのウナギの怨念だったのか……。

あの木こり3人を私は昔からよく知っていますが、まだ健在なら私よりもず〜っと若い年代ですよ〜。

|

ここに南関東最古の「観音松古墳」発掘

|

さっきのウナギの話から11年前、昭和13年のことです。慶応大学三田史学会が観音松が生えている所を発掘調査したんです。

この場所は矢上川の川岸にあり、昔から矢上川は蛇行が激しい川で有名でしたが、水害防止のために河川改修して水が真っ直ぐ流れるようにしたんです。 でも、ここだけは今も90度に急カーブして南下する特別な場所。大学では、おそらくこうした特徴ある場所だから、先人が住んでいたのだろう、と予測したんでしょうねえ。

|

|

案の定、4世紀から5世紀初期の“前方後円墳”、長さ90メートルが発見されたのです。また、そこから鏡、銅や矢じり、碧玉製紡錘車や玉類、直刀やガラス玉など、ゾクゾク出てきました〜。発掘現場がわが家の近くだったから、私は何度も見に行きましたよ。

結局、出土品から南関東地域で一番古い古墳であることが分かり、「観音松古墳」と名づけられました。

この古墳跡はいま、日吉の矢上地区の子どもが通う横浜市立矢上小学校となっています。

(文:岩田忠利)

|

★平成12年(2000年)3月1日 初版発行『わが街の昔と今』第1巻「港北区編」から転載

|