田谷の洞窟 (横浜市栄区田谷町 定泉寺境内)

「田谷の洞窟」は、一見の価値があります。多分、ここは日本の中でも最大級の真言密教の地底伽藍だと思います。横浜市栄区田谷町ですが、鎌倉、大船と隣り合わせのロケーションです。田谷の洞窟は丘陵台地の断崖のところにある定泉寺の敷地内にあります。

このお寺さんの境内には弘法大師像が祭られており、20㍍ぐらいの高さの滝がありました。

ここの台地は三浦層群と呼ばれる土丹層です。もとは海底に積もった土が長い間、水圧を受けて固まり隆起したものです。なので、土中に150万年前の貝の化石などが見られたりします。

拝観料を払いますと小さなローソクを渡されます。1キロ㍍に及ぶ洞窟の中で明かりが無いと不安です。入り口近くに大きなローソクが灯っています。気が付くと洞窟の中は、至る所にローソクが灯っています。私たちの前に入っていたのは、小学生とその父親でした。

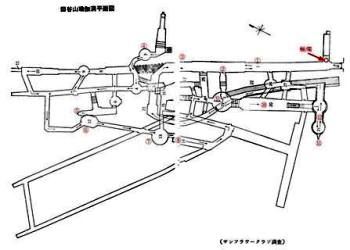

この洞窟のアウトライン配置図(右の図、地下壕の詳細図参照)を示しておきます。サンフラワークラブの探検したものを示しておきます。図中に拝観位置が分かるように丸番号を付けました。

昇龍、降龍が掘られている像の所まできました。なるほど、真言密教のような絵柄が見えます。天井に家紋が沢山あり、剣方喰は私の家紋です。

行者道のほうに迂回して行くと、大きな洞窟伽藍に出ます。梵語や仏像、家紋などが側壁、天井に彫られています。この洞窟が手で彫られたことも驚異的で、真言密教の僧たちが掘り抜いたそうです。なかには修行のための結迦趺座(けっかふざ)をする所もありました。胡座台座の前に地下水道があって、覗き込むと水音がします。

中にはご愛嬌のように鶴亀の彫り物もありました。総てレリーフ状に彫られています。途中で落盤している箇所も随所で見られ、行き止まりの洞窟も幾つかありました。

田谷の洞窟の由来は不明ですが、古くは古代人の横穴式住居跡だったとも言います。一般的には鎌倉時代の初期に掘られたようです。田谷山定泉寺の寺域には朝比奈三郎の館があり、信仰心が厚くこの洞窟内に弁財天を勧請しました。

|

|

地下壕の詳細図

(参考文献:田谷の洞窟、吉田孝

宗教工芸社) |

|

|

定泉寺の山門

2005年5月7日撮影:由緒のあるお寺さんです

|

|

|

地下壕入口

2005年5月7日撮影:崖をくり抜いたもの

|

|

昇竜、下竜

2005年5月7日撮影:レリーフ状に削ったもの

|

|

|

天井の家紋

2005年5月7日撮影:剣方喰,鷹羽、桔梗紋が見えます

|

|

中伽藍

2005年5月7日撮影:十二神将が祭ってある

|

|

|

瑳陀山一つ亀

2005年5月7日撮影:瞑想の場でしょうか,右手に亀が首を出しています

|

|

地下水道

2005年5月7日撮影:地下に川が流れている

|

|

|

大伽藍

2005年5月7日撮影:四十九院種子曼荼羅

|

|

朝比奈弁財天像

2005年5月7日撮影:朝比奈三郎の勧進によります

|

|