東京・神奈川の架け橋、丸子辺り

昔から大いなる流れ、多摩川は、農作物を潤す貴重な水源として愛される反面、しばしば起きる洪水によって人々に多くの被害を与え、苦しめてきた。

今、東横線が走っている付近でも、村を分断され、交流を防げていた。村人たちは仕方なく、川の中を歩いて渡り、船が使えるようになってから、細々と行き交うのみだった。

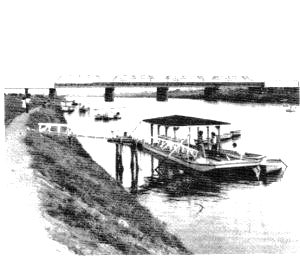

丸子の渡し舟は、中原街道の東京側と神奈川側を結ぶ重要な交通機関であったが、いかんせん非能率的な乗り物であった。また、大量の人荷を積めない上、雨天下では運行できないといった問題があった。バランスが崩れやすく、多数の人命が川面に消えたという。

|

話は変わるが、大正15年東横電鉄(今の東急)が多摩川園~横浜間に開通した。人の往来は危険な船を使わなくても良くなったが、荷物や車は相変らず渡し船を使わなくてはならなかった。上流には二子橋がすでに完成していたが、丸子橋の方は昔から請願が出ているにもかかわらず、認可がおりなかった。

当時中原町長だった安藤氏らが中心となり、現状を打開すべく大運動を展開した。数万枚のビラを、渡し舟を使う人々に渡し、橋の必要性・重要性を訴えていった。時代は昭和に移り、架橋運動は活発化していった。国の補助金も、一時は繰り延べになっていたが、昭和6年に復活し、関係町村と東横電鉄からの寄付も集まることになった。

待望の丸子橋は、昭和7年から工事着工、同9年暮れに完成、そして昭和10年5月に完通となった。長かった架橋運動は終わりを告げ、同時に、丸子の渡しも長い歴史の幕を閉じたのだった。

|

丸子橋(手前)と東横線

|

|

|

|

母なる川・多摩川によって生きてきた人々は数知れぬほどだったろう。水を使っての農・工業、あるいはその水自体から魚をとる。砂利を掘る人もいれば、渡し守や舟大工もいたという。

それぞれの仕事を多摩川に求め、まさしく自然と密着した生活を送り、それ故に自然と苦楽を共にする日々……。

|

|

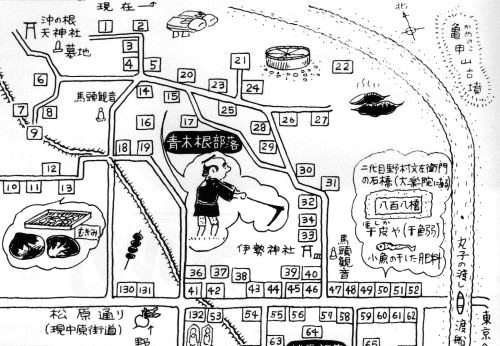

築堤に消えた青木根集落

川崎側の堤防の内側に青木根という集落があった。現在の東横線鉄橋と丸子橋との間、今の交通公園あたり一帯。

古くから多摩川の洪水に悩まされてきた近隣住民による築堤の陳情がようやくかなって着工されたのが大正7年(1918)。これによって何千、何万という住民が水の脅威に脅されずにすむようになったが、青木根の人々は住みなれたこの土地を立ち退かねばならなかった。

|

現代では考えられないことだが、青木根集落の消滅には次のような悲話が・・・。

多摩川の改修工事が始まり「お国のため」といわれ、耕地権の補償もなく、代替地の配慮もなく、古老もこんな安い値段でと嘆く、坪当り1円で強制買収され、住民たちは、泣く泣く立ち退き、苦しい生活と闘かわねばならなかった。

以下の家並みは、本誌第38号の26~27ページに築堤工事で消えた家並みを再現した。詳しくは38号で。

|

青木根集落があった交通公園のあたり

|

|

|

|

大正5年以前、青木根集落の家並み(本誌第38号から)

|

|

|

|

丸子の渡し

前ページに書いた「丸子の渡し」・・・市ノ坪の大貫六三さん(63歳)にお話をうかがった。

先代まで船頭をしていたという大貫家は同業者間でも親分格で、当初は丸子・二子の渡しの大半の営業権を持っていたという。丸子だけでも年収2~3、000円、サラリーマンの年収が500円位の時代だから相当な利益があったらしい。そのため、上丸子村の住民たちが渡船の権利を譲るよう訴え、大貫家は半分の権利を譲渡した。その結果、船頭の仕事は3日に一度の輪番制(つまり月に10日間)をとり、残り20日はちょうちんや傘を作って生活していたという。

|

“平成の渡し守”と言われる榎本幹雄さん(上丸子八幡町)の貸ボート船着場

|

|

また、日吉に住む小宮康男さん(56歳)も矢口の渡し守の家に生まれた。「親父は舟大工をするかたわら船頭をやっていたんですよ。本業が忙しい時は『おい、お前やれ』ってんで、当時12歳だった私が舟を漕がされたもんですよ」と話す。

大人でもバランスをとるのが難しく、力を要するこの仕事、まして幼い小宮さんには大変だったろうが、一日2~3円という渡し貸は結構な小遣い稼ぎになったそうだ。

渡し守--彼らは架橋までの多摩川における交通を一手に担い、その唯一の〝かけ橋″を守ってきた。そのリスクはあまりに大きく、責任も重かったといえよう。

|

|

|

|