|

| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |

| 編集:岩田忠利 NO.92 2014.7.07 掲載 |

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

|

沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”

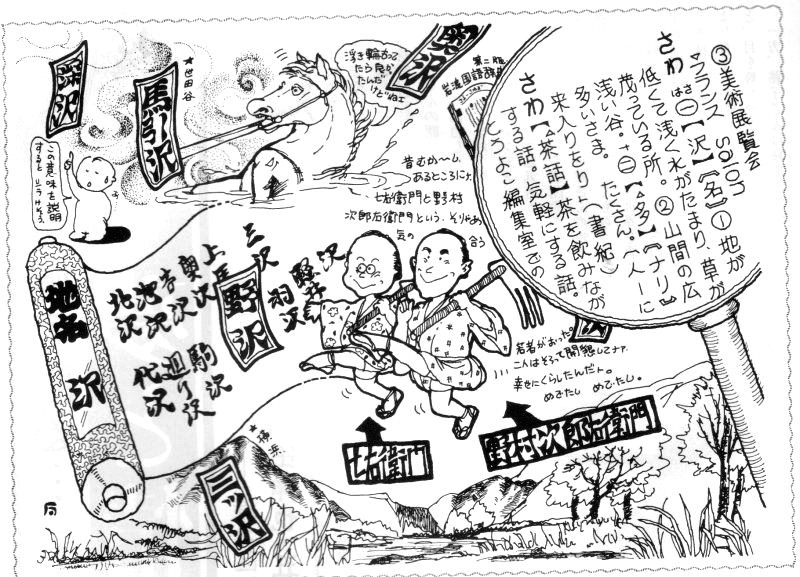

掲載記事:「地名 その7 昭和58年5月1日発行本誌No.16 号名「柏」

執筆:桑原芳哉(大倉山・学生) 絵:石橋富士子(横浜・イラストレーター) 地図:伊奈利夫(桜木町)

|

|

|

東横沿線の地は、大部分が台地上にあるため、かつては清らかなせせらぎなどがあちこちに見られたといいます。そのためか、「沢」「谷戸」「久保」など、昔の自然の姿をしのばせる地名も数多<あります。

今回は、世田谷区に多く見られる「沢」のつ<地名をとりあけてみました。今は見る影もないドブ川が、美しい流れをとりもどすことを願って。

世田谷区内の「沢」のつく地名

世田谷区の大部分は武蔵野台地の上にあり、この台地をいくつもの谷が刻んでいる。しかし、これらの谷を形成する河川は、用水として利用できるほどのものではなかった。また、台地の表面を覆う地層は、保水性に乏しく乾燥しやすいローム層であるため、世田谷区内の開発は遅れ、自然のままに放置されるところが多かったのである。

このような地理的特徴を表現している地名の一つが、「沢」のつく地名である。そこで、世田谷区内に残っている、またはかつて存在した「沢」のつく地名を、ここで紹介する。

|

|

|

|

◆馬引沢

文治5年(1189)に、源頼朝が奥州討伐の際、今の目黒区と世田谷区の境を渋谷に向かっている途中、沢を渡ったところ、乗っていた馬が沢の深みにはまり、そのまま死んでしまった。そのため頼朝は、今後この沢を渡るときは必ず馬を引いて渡るよう命じたという。このことから、「馬引沢」の名が生まれたというのが通説である。

馬引沢の地はその後「上馬引沢」「下馬引沢」の二つに分かれ、さらにその後「上馬」「下馬」と短縮され、現在に至っている。

◆野沢

『新編武蔵風土記稿』によると、荏原郡六郷領沢田の農夫七右衛門と、葛飾郡東葛西領の野村次郎右衛門とが、この地を開墾したので、野村の「野」と沢田の「沢」をとって「野沢」としたという。どうやら「野沢」という沢は存在しなかったらしい。

◆深沢

地名の起こりは定かでないが、古くからの地名であることは確かである。おそらく、深みのある沢があったのであろう。

◆駒沢

明治22年(1889)に生まれた地名で、「上馬引沢」「下馬引沢」「野沢」「深沢」の4つの村名から「馬」と「沢」をとり「馬」を「駒」に変えて作ったもので、言わば〝折衷地名〟である。

したがって、「駒沢」という沢が存在したわけではない。

◆奥沢

『新編武蔵風土記稿』奥沢村の項を見ると、荏原郡内七沢の一つに「奥沢」があったことから起こった地名とされている。しかし、この当時(江戸後期)すでにこの地に沢の跡もなく、「奥沢」という沢の存在は、その文字に認められるだけである。

◆◇◆

このほか、世田谷区内には「北沢」「代沢」「池沢」「廻り沢」「吉沢」という地名がある。このうち「代沢」は、代田の「代」と北沢の「沢」とをとった地名で、昭和39年に生まれたものであるが、そのほかはいずれもその名の沢が実在したのではないかと考えられる。このように、「沢」のつく地名が集まっている地域も、珍しいのではないだろうか。

|

|

横浜にもある「沢」のつく地名

世田谷区と同じような地理的特徴を持つ地は、東横沿線には非常に多い。しかし、「沢」のつく地名は意外に少なく、現在残っているのは横浜駅近くの「三ッ沢」「軽井沢」「沢渡」という地名ぐらいである。

◆三ッ沢

この地名の起こりには、二つの説がある。

一つは「三つに分岐する沢」というもの、もう一つは「ミズサワ」(水の流れている沢)が転化したというものである。

前者をとれば、「三ッ沢」の地としては現在の三ッ沢上町の交差点あたりが地形的にあてはまり、後者をとれば「枯れ沢」の転化と考えられる「軽井沢」と対応する。

どちらとも決めがたい二つの説である。

|

昭和16年、面積約2町歩(19,800㎡)の三ツ沢池(通称大池)

神奈川区と保土ヶ谷区の区境である保土ヶ谷区峰沢町にあり、この池は滝の川源流の水を貯水し三ツ沢、松本、反町方面一帯の田畑を潤す灌漑用溜め池として利用されました。戦前、池の端に桜の木が植えられ桜の季節に貸しボートが浮かんだことも。 |

|

|

◆軽井沢

横浜に「軽井沢」があるというのもおもしろい。この地名、「枯れ沢」が転化したものという説が有力である。かつてはこのあたりから反町方面に沢があったが、この沢には水がなかったようで、この「枯れ沢」が「軽井沢」という地名を生んだというものである。

となれば「三ッ沢」は「ミズサワ」で、三ッ沢から反町への流れには水があり、軽井沢から反町への流れには水がなかったと言えるのではないだろうか。

◆沢渡

この地は軽井沢から反町への間にある。つまり、軽井沢から反町へ流れていた沢を渡る地点の地名であると考えられる。もっとも、おそらくこの沢には水はなく、渡るにはまったく支障はなかったのであろう。

◆◇◆

そのほか、この付近には「岡沢」「峰沢」「羽沢」と、やはり「沢」 のつく地名が集まっている。自然の地形が発達した地には、やはりその地形を表現する地名が、多く残されるのであろう。

|

|

執筆者「桑原芳哉」自己紹介

執筆時(『とうよこ沿線』編集参加時)は、横浜国立大学学生(2~4年時)。卒業後、横浜市立図書館に司書として勤務。

平成24年3月に横浜市を退職、熊本県に転居し、現在、尚絅(しょうけい)大学准教授として図書館司書を目指す学生を教えています。

『とうよこ沿線』との出会い、また「地名」の連載を執筆したことで、図書館に足繁く通うようになり、その後の仕事・人生に大きな影響を与えたことになりました。

ちなみに、熊本には、昔東横線を走っていた「青ガエル電車」がまだ現役で走っています。自分もまだまだ若いぞ、という気持ちにさせられます。

|

|

|

|

参考文献(順不同)

『角川日本地名大辞典 13東京都』

『新編武蔵風土記稿』

『しもうま』『新修世田谷区史』 『横浜の町名』

『東京の自然史』

|

|

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

地名⑧へ |

|