|

岩崎美術館外観

2001年5月6日撮影:広大な日本家屋

|

|

美術館東屋

2001年5月6日撮影:瀟洒な感じです

|

|

|

水栓と甕

2001年5月6日撮影:水栓は獅子頭だったような

|

|

邸内配置図

2001年5月6日撮影

|

|

横浜市長公邸

野毛の坂を上っていくと左手に横浜市長の公邸が見えてきます。歴代の横浜市長が任期中はここに居を移し執政されていましたが、現市長の林文子さんは自宅から市庁舎に通っています。1927年(昭和2年)に建てられた公邸は、中村鎮式鉄筋コンクリートブロック造2階建という大変珍しい造りです。

図に示すようなやや大きめのコンクリート・ブロックを積み上げ、中に鉄筋を配しています。昭和の初期としては画期的ですね。この構造の利点として、組み合わせたブロックの遇角部や開口部にのみコンクリートを打設しており、ものすごく施工が早い、鉄筋量が少ない、空洞部を用いて電気配管や衛生配管を通る、空洞部は空気層があるので断熱効果が得られ夏涼しく、冬温かいことなど良いことづくしですが、地震には弱そうです。この建物の見どころはステンドグラスとフランク・ロイド・ライト風の外観です。

|

横浜市長公邸外観

2011年11月3日撮影:スクラッチ・タイルと大谷石

|

|

横浜市長公邸内観

2011年11月3日撮影:会議室?食堂?

|

|

|

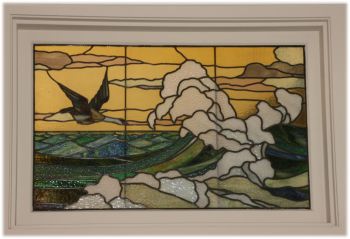

横浜市長公邸ステンドグラス

2011年11月3日撮影:小川三知氏のデザイン

|

|

|

|

フェリス女学院10号館

若い時の憧れの的だったフェリス女学院に行ってきました。目的はこの大学の10号館です。この館は、旧ライジングサン石油会社の社宅で女性専用のフラットだったそうです。「10 人の女性速記者のためのフラット」をコンセプトに設計されたとか。

この建物からイメージするのは、金髪碧眼でウェストがきゅっと細い外人女性、その彼女がタイプライターの前に座っている姿です。白いシルクのブラウスにロングのタイト・スカートで・・・。

話が逸れてしまいましたが、設計はアントニン・レーモンド。室内に入ると右手に居間、奥に広い居室、北側に台所、パントリィにつながっています。この辺が女性の気持ちを上手く掴んでいると思います。現在は大学の研究室として使用されているそうですが、毎晩パーティーが開けそうなくらい広い部屋と緑の芝生の前庭があり、羨ましい限りです。

|

10号館全景

2008年3月8日撮影:北側から

|

|

10号館居間

2008年3月8日撮影:暖炉があります

|

|

|

10号館屋外を望む

2008年3月8日撮影:曲線を描く窓

|

|

|

旧スタンダード石油社員寮

これもアントニン・レーモンドの設計になるものです。私の大学の指導教授は、このレーモンドと共に群馬音楽センターの音響設計を行っていました。専門は能舞台でしたが…。そのせいか、レーモンドという設計家には興味を持っていました。アントニン・レーモンドはチェコ人の建築家で、戦前、戦後の日本に数々の作品を残し、多くの後進を育てました。フランク・ロイド・ライトの弟子でしたが、後に意見の相違で袂を分けたとか。

この社員寮は特に景観に配慮し、高低差のある地形を巧みに使い、自生する木々も設計に取り入れた建築となっています。銘版では白石建設が施工していました。

現地はリクルートコスモス社の分譲住宅の開発が始まっており、防護壁が設置されておりこれ以上近づくことは出来ませんでした。

|

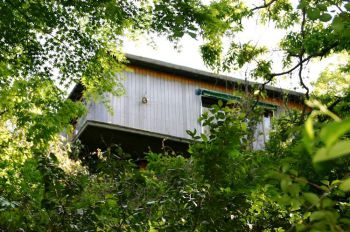

社員寮外観

2006年5月3日撮影:近くの公園から |

|

銘板

2006年5月3日撮影:道路際にありました |

|

|