|

| ロゴ:配野美矢子/編集支援:阿部匡宏 |

| 編集:岩田忠利 NO.89 2014.7.05 掲載 |

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

富士を訪ねて 富士を訪ねて |

地名には、歴史が隠されている。文化が隠されている。人間が隠されている。

そんな地名に隠された「何か」を、発見しよう。 |

|

|

沿線住民参加のコミュニティー誌『とうよこ沿線』の好評連載“復刻版”です。

掲載記事:「地名 その5」 昭和58年1月1日発行本誌No.14

執筆:桑原芳哉(大倉山・学生) 絵:石橋富士子(横浜・イラストレーター)

|

|

|

一富士、二鷹、三なすび・・・初夢の順位でもトップの「富士」。昔から、人々の信仰の対象として崇められてきた。

今でも沿線各地から富士山が眺められるだけに、「富士」の名を持つ地名も随所に見受けられる。

今回は、沿線に「富士」を訪ねて歩いてみた。これで初夢は、ズバリ富士の夢! |

|

|

|

|

富士を見ながら眠ったか・・・

◆富士見台 (東京都目黒区)

「富士見台」という町名は、かつて目黒区内にあったが、現在では南一・三丁目、洗足二丁目に編入されてしまい、「富士見台」の名はバス停と、児童遊園の名に残されているだけである。

この富士見台児童遊園の中に、古墳時代末期の前方後円墳と考えられている「三合塚」がある。

古墳の位置は、被葬者の住んだ集落から望見しうる一段高い丘陵上にあることが多いという。目黒区内でも、この三合塚をはじめ、猿楽塚、大塚山といった古墳はみな丘陵上の縁、しかも渓谷に面して位置している。これは、被葬者の住んでいた集落、さらにその低地にある水田などを望めるように古墳が営まれたためとされている。

のちに 「富士見台」 とよばれる丘陵に葬られたこの地の豪族も、やはり自らの集落を望みながら眠りたかったのであろうか。いや、ここは「富士見台」である。彼もやはり、富士が忘れられなかったのだ。彼は死してもなお、富士を夢見ているに違いない。なぜなら、ここは「富士見台」だから・・・。

マンションから富士は見えるか・・・

◆元富士・新富士 (東京都目黒区)

かつて、山は信仰の対象であった。なかでも、富士山は「日本一の山」でもあり、多くの人の信仰の対象となって、各地から富士山を登拝する人が絶えなかった。

しかし、やはり「日本一の山」、そう簡単に登れるものではない。そこで、身近に富士を造って、浅間神社の分霊を祀るようになった。これが「富士塚」である。

江戸時代には、目黒区内にこの富士塚が二つあった。一つは上目黒の「元富士」であり、もう一つは三田の「新富士」 である。

「元富士」は、文化9年(1812)に築かれ、毎年6月1日の山開きには餅をまくなど、とても賑わったという。しかし、明治11年(1878)には石宮や鳥居が取り払われ、昭和18年には、碑石も氷川神社に移されてしまった。現在、この地にかつての元富士の姿を思い出させるものは何もなく、立派なマンションがそびえている。

「新富士」は、現在KDDの研究所の建っている地に、文政2年(1819)に築かれた。江戸時代には賑わったこの新富士、明治中期に「新富士常盤楼」という料理屋ができてからは、第2次大戦まで高級割烹の店としてお客を集めていたという。しかし、現在その面影を残すものは、3基の石碑だけである。

本物の富士の眺めもとてもよかったこともあり、参拝だけでなく行楽客でも賑わったという元富士、新富士。しかし今、その富士の眺めさえ、奪われてしまったのである。

|

|

|

|

|

山田の富士は残って・・・

◆富士塚・北山田の富士山

(横浜市港北区・都筑区)

港北区には、「富士塚」がそのまま町名となって残っている。もちろん、この地にも富士塚がかつて存在していた。「新編武蔵風土記稿』の橘樹郡篠原村の項には、小名として「富士塚谷」の文字が見える。しかし現在、この地にはその跡すら残っていないという。

港北区と旧港北区(現在の緑区・都筑区・青葉区)の地域には、江戸時代に「七富士」と呼ばれる富士塚が荏田、川和、池辺、茅ヶ崎、北山田、新羽、篠原に築かれ、信仰の対象となっていた。なかでも、北山田の富士山は大きいもので、現在もその姿を残すものである。

北山田の富士山は、自然の丘陵に手を加えたもので、総面積6万平方㍍とかなりの広さをもつ。「新編武蔵風土記稿』の都筑郡山田村の項には、「太子堂山 北の方にあり、此山に富士塚とて高さ10丈ばかりあり、又半腹に至りて太子堂を建つ、5間に2間南へ向えり、太子は木の立像長1尺ばかり、村内長泉寺の持」とあり、江戸時代にはすでにこの富士山が築かれていたことがわかる。この富士山も、かつては参拝の人で賑わったに違いない。

今では、かつての賑わいもなく、子どもたちの遊び場になっているという。しかし、近年になって富士塚のほとんどが崩され、あとかたもなくなっていることを考えれば、北山田の富士山は貴重な存在である。宅地化の波が、この富士山にまで及ばないことを願ってやまない。

◆◇◆

高校時代、朝の東横線が多摩川を渡る時に、左手に富士山が見えると、なんとなく晴れやかな気分になった。東京から富士が見えるとニュースになる、とも言われるけれど、まだまだ沿線各地から富士を見ることができる。この富士の姿が消えるようなことがあったら、東横線の車窓の楽しみがなくなってしまうと考えるのは、自分だけであろうか。

|

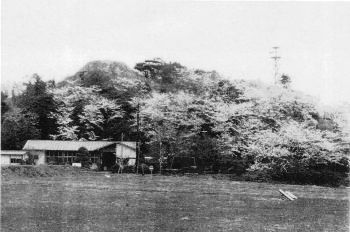

昭和49年4月、港北ニュータウン開発前の桜が満開の山田富士

提供:男全富雄さん(北山田町)

|

|

|

参考文献

「新編武蔵風土記稿」「目黒区史」「角川日本地名大辞典 l3東京都」「目黒区史跡散歩」 「横浜の町名」「富士信仰と富士講」「港北百話」「東京から見える山見えた山」

|

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

地名⑥へ |

|