|

| 儘僑丒攝栰旤栴巕/曇廤巟墖丗垻晹嫥岹 |

| 丂丂丂丂丂丂俶俷.75丂2014.6.27丂宖嵹丂 |

|

仛夋憸偼僋儕僢僋偟奼戝偟偰偛棗偔偩偝偄丅

|

|

丂 墂抋惗旈榖乮廰扟乣尦廧媑乯 墂抋惗旈榖乮廰扟乣尦廧媑乯 |

|

丂丂宖嵹婰帠丗徍榓56擭俆寧侾擔敪峴杮帍俶倧5丂崋柤乽媖乿偐傜

|

|

| 曇廤丗娾揷拤棙 |

丂崱偐傜33擭慜丄徍榓56擭俁寧丄巹偨偪乽偲偆傛偙増慄乿僗僞僢僼偼傒傫側偱庤暘偗偟偰墂柤偺儖乕僣扵偟偵奨偵弌傑偟偨丅偦偙偵偼丄杮偵傕嵹傜側偄彫偝側塀傟偨楌巎偑偁傞偙偲傪敪尒偟傑偟偨丅

丂傒傫側偑尦婥敩檹丄庢嵽偵旘傃傑傢傝彂偒偁偘偨婰帠丅偙傟傪俁俁擭屻偺崱丄倂eb偵嵹偣丄峀偔懡偔偺奆偝傑偵撉傫偱偄偨偩偒傑偟傚偆丅

|

|

丂拞栚崟乣搒棫戝妛扴摉偺峕娫庣堦偝傫偲怴娵巕乣尦廧媑扴摉偺彫椦塸抝偝傫偼丄偦偺屻晄婣偺恖偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅懠偺奆偝傫丄偍尦婥偱偡偐丅

丂嶣塭丗敧栘嬘栫乮忋栰栄乯/愳揷塸柧乮擔媑乯

|

|

仧抧宍傗楌巎偐傜柤偯偗傜傟偨丄廰扟

丂墂柤偼抧宍傗楌巎偐傜柤偯偗傜傟傞偺偑捠忢偱偁傞偑丄廰扟墂傕偦偺椺偵傕傟側偄丅奀掙偱偁偭偨偙偺曈傝偼偦偺屻丄棽婲丄怹怚側偳偺抧妅曄摦傪庴偗丄廰扟偺曈傝傪乽侾愳俆媢20扟乿偲屇傇傛偆偵廰扟愳傪拞怱偵俆偮偺戜抧偲懡偔偺扟偱婲暁偺偁傞抧宍偲側偭偨丅恖椶偑廧傓偺偵岲忦審偺偙偺抧偼憗偔偐傜傂傜偗偨丅

丂側偤廰扟偲偄偆抧柤偑偱偒偨偐丅偙傟偵偼彅愢偁傞偑丄暯埨帪戙傕敿偽崰丄扟偲怷偱偁偭偨廰扟嬤曈偼扟怷乮傗傕傝乯偐傜夵傔偰扟惙彲偲屇偽傟丄廰扟丄戙乆栘丄愒嶁丄斞憅丄杻晍丄堦僢栘丄崱堜丄偺俈偮偺懞偐傜側傞扟惙幍嫿偲屇偽傟傞傛偆偵側偭偨丅

丂晲憼偺崙偵惃椡傪挘偭偰偄偨崑懓偺堦恖丄壨嶈搚嵅庣婎壠偼乽慜嬨擭偺栶乿偵偼尮棅媊偵廬偭偰廏傟偨岟偑偁偭偨偺偱扟惙偺彲傪梌偊傜傟偨丅偦偺巕丄廳壠傕乽屻嶰擭偺栶乿偱岟傪棫偰偨丅尮媊廳偵廬偭偰嫗搒偵偺傏偭偨偁傞栭丄媨拞偵擡傃崬傫偩懐傪曔偊偨丅偦偺懐偺柤傪廰扟尃夘惙崙偲偄偭偨偺偱杧壨揤峜偑廳壠傪梍傔丄惄傪廰扟偲夵傔偝偣偨偲偄偆丅

丂傑偨堦愢偵偼幖婥偑懡偔桸悈偺偨偔偝傫弌傞扟偑懡偐偭偨偙偲偐傜帺傜傪乽廰扟乿偲柤晅偗偨崑懓偑偄偨偲偄偆丅

丂姍憅帪戙偵擖傞偲丄廰扟巵偼崱偺嬥墹敧敠偵廰扟忛傪偐傑偊偨丅嶰曽傪扟偱埻傑傟偨峌傔偵偔偔庣傞偵偐偨偄偙偺応強傕1521擭杒忦巵偵峌傔傜傟傞傑偱栺俆昐擭娫懕偄偨丅

丂傑偨崱偐傜俇昐擭傎偳慜丄晲憼偺峕屗巵偺堦懓偺柤傪彂偄偨暥彂偵崱偺廰扟晅嬤傪墫壆乮偟偽傗乯偲屇傫偩偲偺尵偄揱偊傕偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒嵅摗曐巕乮戝憅嶳丒庡晈乯

|

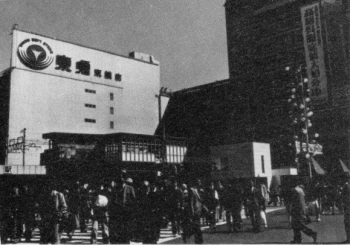

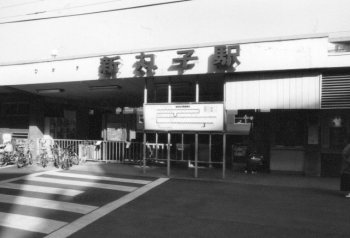

搶媫怓偁傆傟傞廰扟墂慜

|

|

|

丂丂

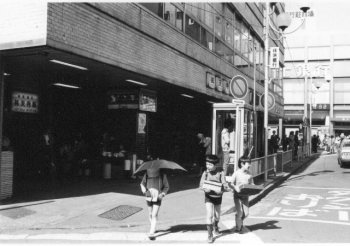

33擭慜偺惷偐側戙姱嶳墂慜

|

丂 |

丂丂仧戙姱埳撧巵偺強桳椦偑偁偭偰丄戙姱嶳

丂峕屗帪戙偺戙姱埳撧巵偺強桳椦偑偁偭偨強偐傜柤偯偗傜傟偨傜偟偄丅

丂戙姱嶳墂偺杒懁堦懷傕傗偼傝抧宍偐傜桼棃偡傞挰柤偑懡偔丄敨嶳挰丄墌嶳挰丄恄嶳挰丄撿暯戜丄惵梩戜丄嶗媢側偳偼晲憼戜抧偐傜偺傃偰偄傞梽嫶戜偺堦楢偱偁傞丅

丂墡妝挰偵偼俁悽婭崰偺戝彫偺屆暛偑偁傞丅堦愢偵偼尮丂棅挬偑捤偺忋偱墡妝傪嵜偟丄偦偺帪巊偭偨摴嬶傪偦偙偵杽傔偨偲尵傢傟傞丅

丂戙姱嶳丄廰扟娫偵暲栘嫶偲偄偆墂偑偁偭偨偑丄寔屻偲傝偙傢偝傟丄崱偼僶僗掆偺傒巆偭偰偄傞丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒嵅摗曐巕乮戝憅嶳丒庡晈乯

|

|

|

丂仧僇儈儊僌儘傛傝岅楥偑偄偄偺偱丄拞栚崟

丂搶墶慄偼丄栚崟愳偲娐忬榋崋慄傪傑偨偖崅壦偺壓偵墂幧偑偁傝傑偡丅

丂挰柤偼忋栚崟嶰挌栚偵側傝丄拞栚崟偲偄偆挰偼丄墂偐傜偍傛偦俆昐嘼撿傊峴偭偨強偵偁傞偺偱丄婏堎偺姶偠偑偟傑偡偑丄偙偺墂柤傪寛傔偨崰偼丄尰嵼偺拞栚崟偁偨傝偑斏徆偟偰偍傝丄忋栚崟傛傝傕丄抧柤偲偟偰挊柤偱偟偨丅傑偨屆偄恖偵暦偔偲丄僇儈儊僌儘偲偄偆屇傃柤傛傝傕僫僇儊僌儘偺曽偑屇傃堈偐偭偨偐傜丄偲偄偆榖傕偁傝傑偡丅

丂傕偆傂偲偮偼丄摉帪偺巗揹偑宐斾庻偐傜壓偭偰偒偰丄崱偺娐忬俇崋偲嬵戲捠傝偺岎嵎揰晅嬤傪拞栚崟廔揰偲柤偯偗偰偄偨偺偱丄乽拞栚崟乿偺曽偑墂柤偲偟偰偼捠偠堈偐偭偨偲偄傢傟偰偄傑偡丅

丂偙偺曈偵偼丄惓妎帥偲偄偆婼巕曣恄偑偁傝丄愭戙攱偺惌壀偺曟偑偁傞強偐傜丄惓妎帥偲偄偆墂柤傕岓曗偵忋偭偨偙偲傕偁偭偨偦偆偱偡偑丄帥偺墂柤偽偐傝偱偼偍偐偟偄偲偄偆偺偱庢傝巭傔偵側偭偨偦偆偱偡丅

丂偦偺崰偺拞栚崟墂奅孏偼丄彫岺応偑栚崟愳偵増偭偰寶偪暲傫偱偄傑偟偨丅傗偑偰偦傟傕側偔側傝丄墂偲偟偰偼梋傝廳梫側墂偱偼側偐偭偨偺偱偡偑丄抧壓揝俀崋慄丄偮傑傝擔斾扟慄偑僪僢僉儞僌偡傞徍榓42擭崰偐傜偼僾儔僢僩儂乕儉傕俀杮偵側傝丄戝偒側忔傝姺偊墂偵側偭偰媫峴傕掆傑傞傛偆偵側傝傑偟偨丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒峕娫庣堦乮妛寍戝妛丒昡榑壠乯

|

丂丂

墂幧偑儂乕儉壓偵偁傞拞栚崟墂 |

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂 |

|

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

徍榓15擭奐嵜梊掕偺乽搶嫗屲椫乿偺偍偐偘偱曄傢偭偨桽揤帥墂廃曈 |

|

丂丂丂仧楈尡偁傜偨偐偱丄桽揤帥

丂墂幧偼栚崟嬫屲杮栘堦挌栚偱偡偑丄墂偺尯娭偼桽揤帥挰偱丄偙偙偼偼偠傔偐傜桽揤帥墂偱偡丅

丂墂偐傜搆曕10暘丄彜揦奨傪敳偗傞偲桽揤帥偲偄偆柤檵偑偁傝傑偡丅

丂偙偺帥偼丄幣偺憹忋帥偺枛帥偱崱偐傜263擭慜偵丄憹忋帥偺桽揤忋恖偑丄掜巕偺桽奀忋恖偵偮偔傜偣偨帥偱乽偼偟偐乿傗乽昐擔偤偒乿偵楈尡偁傜偨偐側強偲偄傢傟偰偄傑偡丅

丂搶墶慄偑晘偐傟傞帪偵丄偙偙偵墂傪偮偔傝丄寁夋揑偵彜揦奨傪偮偔傝傑偟偨丅偱偡偐傜崱偱傕彜揦奨撍偒摉傝偑墂偵側偭偰偄傞傢偗偱偡丅偦偟偰埲慜偼偦偺彜揦奨偑偝側偑傜桽揤帥偺栧慜挰偺傛偆側栶妱傝傪壥偟偰偄傑偟偨丅偲偙傠偑丄徍榓15擭偵搶嫗僆儕儞僺僢僋偑奐偐傟傞偙偲偵側傝丄偦偺偨傔偵嬵戲捠傝偑姰惉偟偰丄偍帥偲墂偼摴楬偱傊偩偰傜傟偨宍偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅

丂偙偺墂偑偱偒傞慜偼丄幣傗怉栘偑戲嶳偁偭偨擾抧偩偭偨偺偱偡偑丄桽揤帥墂偺偍偐偘偱丄偡偭偐傝廧戭抧偲側傝丄桽揤帥挰偼彜揦奨偲偟偰尒堘偊傞傛偆偵敪揥偟偰偟傑偄傑偟偨丅

丂尰嵼偺墂偼崅壦偵側偭偰偐傜墶昹嬧峴偑墂幧偺斀懳懁偵揦曑傪偐傑偊偰偄傑偡丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒峕娫庣堦乮妛寍戝妛丒昡榑壠乯

|

|

丂

丂仧崱偼柍偄偺偵丄妛寍戝妛丂丂

丂丂晄巚媍側墂柤偺戙昞偱偡丅偙偺墂偼幚嵺偵偼栚崟嬫戦斣挰嶰挌栚偵偁傞偺偱偡偑丄摉帪丄偙偺曈偺戙昞揑側抧柤偼旇暥扟偱偟偨偐傜丄嵟弶偼乽旇暥扟乿偲柦柤偝傟傑偟偨丅偪傚偆偳徍榓11擭丄峘嬫惵嶳偵偁偭偨巘斖妛峑乮愭惗傪梴惉偡傞妛峑乯偑丄悽揷扟嬫壓攏巐挌栚偵堏揮偟偰偒傑偟偨丅

忔暔偲偄偭偨傜丄搆曕偍傛偦25暘偺旇暥扟墂偵弌傞偟偐側偄丅偦偙偱丄偙偺墂傪乽惵嶳巘斖乿偲夵柤偟傑偟偨丅寢嬊旇暥扟偲偄偆揷墍揑側柤傛傝丄暥嫵揑側墂柤偑偄偄偲偄偆偙偲偵側偭偨丅偲抧尦偺恖偼偄偭偰偄傑偡丅

丂偲偙傠偑丄懇嫗晎偑搒偵側傞偵廬偭偰丄偙偺妛峑偑戞堦巘斖偵側傝傑偟偨丅偦偙偱墂柤傕傑偨丄乽戞堦巘斖乿偲曄傝傑偡丅偙傟偑徍榓18擭偺偙偲丅

廔愴屻丄妛惂偑夵妚偝傟丄巘斖偼妛寍戝妛偵徃奿丄偦偙偱墂柤傕乽妛寍戝妛乿偵曄傝傑偟偨丅徍榓40擭枠偼崱偺傛偆側崅壦慄偱偼側偔丄戦斣偺挰暲傒偺拞偵墂偑偁傝傑偟偨丅偲偙傠偱晄巚媍側偙偲偵丄崱丄妛寍戝妛偲偄偆戝妛偼偁傝傑偣傫丅偐偮偰戞堦巘斖偺偁偭偨強偵偼晬懏崅峑偲丄怴偟偔弌棃偨恾彂娰抁戝偑偁傞偩偗偱偡丅戝妛偺杮懱偑側偔偰晬懏崅峑丄傑偨丄偪傚偭偲棧傟偨怺戲偵晬懏彫妛峑媦傃晬懏拞妛偑偁傞偲偄偆偺傕晄巚媍側榖偱偡偑丄傕偼傗妛寍戝妛偲偄偆墂柤偼丄戝妛偺桳柍偲偼娭學側偔戦斣挰偺偳恀拞偵掕拝偟偰偟傑偭偰偄傑偡丅

丂搶嫗偲偄偆搒夛偺敪揥偺拞偵巆偝傟偨暥壔堚嶻揑墂柤偲偄偊傑偟傚偆丅捠徧偼妛戝丄媫峴偺巭傑傞墂偱偡丅丂丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒峕娫庣堦乮妛寍戝妛丒昡榑壠乯

|

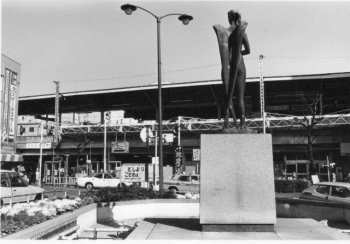

壓幵偡傞偲帺揮幵偑栚偵偮偔妛寍戝妛墂慜

|

|

|

墂慜峀応偑側偔丄偡偖慜偑戝捠傝偺搒棫戝妛墂 |

|

丂

丂丂仧奰僲栘嶁偑嶰揮丄搒棫戝妛

丂廰扟偐傜悢偊偰俆偮栚偺墂偱偡偑丄栚崟嬫偺暯挰偲拞崻挰偺嫬偵偁傝傑偡丅揹幵偑捠傝巒傔偨帪偼乽奰僲栘嶁墂乿偲偄偄傑偟偨丅

丂墂偺捈偖偦偽傪栚崟捠傝偑捠偭偰偍傝丄偦偺岦偆偼丄奰擵栘嶁偲偄偆屆棃丄桳柤側嶁偑偁傝傑偟偨丅偙偺摴偼偙偺曈偐傜懡杸愳偵偐偗偰偺偍昐惄偑栰嵷傪幵偵愊傫偱偔傞摴偩偭偨偺偱偡偑丄媫側嶁摴偩偭偨偺偱丄嬤強偺巕嫙偑墴偡偺傪庤揱偭偰偔傟偨丅庤揱偆偺偼偄偄偺偱偡偑丄偮偄偱偵壸戜偺奰傪幐宧偟偰偟傑偆偺偱丄乬奰偸偒嶁乭偲偄傢傟丄偦傟偑崱偺抧柤偵側偭偨丄偲偄偄傑偡丅

偲偙傠偱丄偙偺墂傕妛戝墂偲摨偠偱丄徍榓俈擭搶嫗晎棫崅摍妛峑偑丄墂偐傜俆暘偖傜偄偺奰僲栘嶁偵弌棃傑偟偨丅偙傟偼俈擭惂偺崅摍妛峑丄偮傑傝崱偺拞妛偲崅峑偑堦弿偵側偭偨傛偆側儐僯乕僋側妛峑偱偟偨偺偱丄墂柤傪乽晎棫崅摍乿偲夵柤偟傑偟偨丅

丂傑偨懇嫗晎偑搒偵側偭偨偺偼徍榓18擭偱偡偑丄摉慠墂柤傕乽搒棫崅峑乿偲曄傢傝丄愴屻偙偺妛峑偑戝妛偵徃奿偟偨偺偱丄徍榓24擭偐傜乽搒棫戝妛乿偲偄偆尰嵼偺墂柤偵曄傢傝傑偟偨丅

丂偙偺墂傕徍榓30擭崰傑偱偼丄搰宆偺僾儔僢僩儂乕儉堦偮偺摜愗傝偺偁傞墂偱偟偨偑丄尰嵼偼廰扟偐傜帺桼偑媢傑偱偺崅壦慄偺壓偵墂幧偑偁傝傑偡丅搒棫戝妛偦偺傕偺偼尰嵼傕偪傠傫偁傝傑偡偑丄晅嬤偺搒巗壔偺偨傔丄峹奜偵堏揮偡傞寁夋傕恑傔傜傟偰偄傑偡偺偱丄偦偺帪偼墂柤偼偳偆側傞偱偟傚偆偐丅抧尦偺恖乆偼丄搒棫戝偺墂柤偼巆偟偰傎偟偄偲偄偭偰偄傑偡丅丂丂暥丒峕娫庣堦乮妛寍戝妛丒昡榑壠乯

丂丂

|

|

仧帺桼偺媢丄帺桼偑媢丅柧傞偔儌僟儞側奨

徍榓俁擭丄搶墶慄奐捠偲摨帪偵丄乽帺桼儢媢乿柤偯偗傜傟偨偙偺墂柤偼埲棃堦搙傕夵柤偝傟偰偄側偄丅偦傟偩偗偙偺抧偵廧傓恖乆偑偙偺墂柤偵屩傝偲帺晧怱傪帩偭偰偄傞偲偄偊傞丅

丂摉帪丄愇堜丂敊偑儓乕儘僢僷偺帺桼側嬻婥傪嫻偄偭傁偄偵丄偙偙偵愇堜敊晳梮尋媶強傪愝偗偨丅

丂揷墍挷晍丄嬨昳暓傪傂偐偊偨偙偺搚抧偵偼丄夋壠丄彫愢壠丄寍擻恖傜偑懡偔廧傫偱偄偨丅愇堜丂敊傜傪拞怱偵偙傟傜暥壔恖払偑丄偙偺媢椝抧懷傪丄帺桼庡媊揑側嬻婥偺傒側偓傞搚抧偱偁傟偐偟偲乽帺桼偺媢乿偮傑傝乽帺桼儢媢乿偲柤偯偗偨偲偄偆丅

丂儌僟儞偱柧傞偔丄偺傄偺傄偲偟偨暤埻婥偑帺桼偑媢偵偁傞偺偼丄偙偆偄偭偨揱摑傪崱偱傕廧柉偑戝愗偵庴偗宲偛偆偲偟偰偄傞偐傜偐傕偟傟側偄丅

丂搶墶慄偲戝堜挰慄偺僞乕儈僫儖墂偱傕偁傞彜揦奨偼丄堦戝僔儑僢僺儞僌僞僂儞壔偟偰偄傞偑丄忋昳偱崅媺愱栧揦偑懡偄偺偑摿挜丅摿偵嵟嬤偼丄庒偄恖乆偑岲傓僼傽僢僔儑僫僽儖側揦傕懡偔側偭偨丅

丂杒岥墂慜偺儘乕僞儕乕偵棫偮帺桼偺彈恄憸偼奨偺徾挜偱偦傟傪拞怱偵擔梛擔偵偼曕峴幰揤崙偲側傝丄庒幰払偲壠懓楢傟偲偑妝偟偔嫟懚偟偰攦偄暔傪妝偟傫偱偄傞偺傕偙偺搚抧偺摿怓丅傑偨丄乽娵堜乿乽挿嶈壆乿乽僺乕僐僢僋乿偲偄偭偨戝宆揦傕偁傞丅嬤偔丄乽搶媫僗僩傾乕乿傕撿岥懁偵奐揦偝傟丄杒岥傛傝傗傗弌抶傟婥枴偱偁偭偨撿岥傕丄傑偡傑偡敪揥偡傞偙偲偱偁傠偆丅

丂彜揦奨傪偳偺曽岦偵10暘傕曕偔偲椢擹偄拞偵戝惓帪戙偺柺塭傪巆偡崅媺廧戭奨偵側傞丅偙偙傪偍拑傗怘帠偺屻偺嶶曕摴偲偟偰偄傞庒幰払傕懡偄丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒撪栰椱旤乮椢偑媢丒庡晈乯

|

挙崗壠丒郪揷惌峀嶌偺憸偑寶偮杒岥峀応

|

|

|

塮夋傗僥儗價偵偨傃偨傃搊応偡傞揷墍挷晍墂 |

|

丂丂仧懞柤偲廰戲偝傫偺僇偱丄揷墍挷晍

噣揷墍挷晍偵壠偑寶偮噥偲偄偆僊儍僌偱桳柤側揷墍挷晍丅偦偟偰巹偺戝岲偒側挰丅惣岥偺姶偠偑偄偄偱偡偹丅戞堦丄墂偺傑傢傝偵曻抲帺揮幵偑側偄偺偑偄偄偱偡丅恖娫偺曕偔摴傪嫴傔偰傑偱丄帺揮幵傪抲偔応強傪妋曐偡傞偲偄偆峫偊曽丄巹偼偒傜偄偱偡乮変偑挰媏柤偼傂偳偄傕偺偱乯丅墂偺廃曈偱丄偦偺墂偺廧柉偺昳埵偑傢偐傞傕偺側偺偱偡偹丅

丂偝偰丄墂柤偺偙偲偱偡偑丄亙揷墍挷晍夛亜偺偍巇帠傪徍榓俋擭偐傜傗傜傟偰偄傞嶳岥抦柧偝傫偺偍榖偵傛傞偲丄搶墶慄奐捠帪偐傜乽揷墍挷晍乿偩偭偨偦偆偱偡丅偨偩丄偡偱偵栚姉慄偺墂偲偟偰乽挷晍乿偲柤晅偗傜傟偰偄傑偟偨丅偦傟偑戝惓15擭侾寧侾擔偵乽揷墍挷晍乿偲夵徧偝傟偨偺偱偡丅乽挷晍乿偲尵偆偺偼丄揷墍挷晍墂晅嬤偐傜懡杸愳墍墂偵偐偗偰偺堦懷偑丄挷晍懞偲尵傢傟偰偄偨偙偲偐傜晅偗傜傟傑偟偨丅枩梩廤偺壧偵乽懡杸愳偵偝傜偡庤嶌傝乨乧乿偲偁傞傛偆偵丄懡杸愳偵晍傪偝傜偡偙偲偐傜丄枩梩偺帪戙偐傜抧柤偲偟偰掕拝偟偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅

丂乽揷墍乿傪忋偵晅偗偨偺偼丄偙偙偑丄廰戲塰堦丄廰戲廏梇椉巵偵傛偭偰墷暷偱尒傜傟傞擾懞偲搒夛傪愜拸偟偨傛偆側乽揷墍搒巗乿偲偟偰奐敪偝傟偨偐傜偱偡丅偮傑傝揷墍搒巗偺挷晍偩偐傜揷墍挷晍偲側偭偨傢偗偱偡丅

丂偦偺屻徍榓俈擭偵偙偺抧嬫偑搶嫗巗偵曇擖偝傟偨帪丄挰柤夵惓偑峴傢傟偰墂廃曈偩偗偱側偔峀偄斖曓傪傕揷墍挷晍偲屇傇偙偲偵側傝傑偟偨丅偦偺寢壥丄崱偺傛偆偵堦挌栚偐傜屲挌栚傑偱偁傞戝偒側挰偲側偭偨偺偱偡丅挰偺柤傛傝墂偺柤偺曽偑愭偵偱偒偨傢偗偱偡丅

丂墂柤偐傜傢偐傞傛偆偵丄偙偺挰偼屆偄楌巎偲墷暷偺怴偟偄巚憐偺椉曽傪寭偹旛偊偨挰偩偲尵偊傑偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒愺栰宩巕乮媏柤丒妛惗乯

|

|

|

丂仧梀墍抧偑僥僯僗僐乕僩偵曄恎丄懡杸愳墍

丂彫妛惗偺崰丄壠懓偲偄偭偟傚偵懡杸愳墍偺梀墍抧偵峴偭偨偙偲偑偁傝傑偡丅偱傕丄巹偵偼僷僀僾僆儖僈儞偺偁傞揷墍挷晍僇僩儕僢僋嫵夛偺偁傞強丄偲偄偆僀儊乕僕偺曽偑嫮偄偱偡丅

丂搶墶慄奐捠帪偺墂柤偼乽娵巕懡杸愳乿偱丄徍榓俇擭侾寧侾擔偵乽懡杸愳墍慜乿偲夵徧偝傟傑偟偨丅懡杸愳墍偼丄暥帤偳偍傝丄懡杸愳偺傎偲傝偵愝偗傜傟丄戝惓14擭12寧偵奐愝偝傟傑偟偨丅

丂娭惣偺曮捤偺僀儈僥乕僔儑儞偺傛偆側偙偲偱巒傔偨偺偱丄曮捤偺壏愹偵側傜偭偰戝梺応傕嶌偭偨偦偆偱偡乮傕偪傠傫丄杮暔偺壏愹偱偼側偔丄暒偐偟偨偍晽楥偱偡乯丅

懡杸愳墍奐墍偺偹傜偄偼丄偡偱偵栚姉慄偺墂偲偟偰摉帪僞乕儈僫儖偩偭偨偙偺応強偵丄増慄廧柉傊偺僒乕價僗巤愝傪嶌傠偆偲偄偆傕偺偱偟偨丅偱偡偐傜丄巕偳傕傛傝傓偟傠戝恖岦偒偺屸妝丒堅埨巤愝偑愝偗傜傟傑偟偨丅傑偨丄偙偙偑丄搚抧偑掅偔偰廧戭抧偵偡傞偺偵偼晄岦偒偩偭偨偙偲傕丄奐墍偺尨場偺堦偮偩偲巚傢傟傑偡丅

丂徍榓10擭廐偐傜偼丄媏恖宍戝夛傕巒傑傝丄懡杸愳墍偼斏塰偟偰偄傑偟偨偑丄懠偺応強偵巕偳傕偺梀傇強偑偱偒傞偵偮傟偰丄師戞偵彜攧偲偟偰惉傝棫偨側偔側傝傑偡丅偦偟偰丄傑偢徍榓52擭12寧16擔偵墂柤偑丄乽懡杸愳墍乿偵夵徧偝傟丄54擭俇寧俁擔偵偼丄梀墍抧偑暵嵔偝傟偰偟傑偄傑偟偨丅偦偺愓偵偼係寧25擔姰惉偺僥僯僗僐乕僩偑嶌傜傟傑偟偨丅

丂傕偼傗懡杸愳墍偑側偔側偭偨崱丄慡偔暿偺墂柤偵偟偰傕偄偄偺偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅墂柤傪曞廤偡傞側傫偰偄偆偺傕丄偍傕偟傠偄偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒愺栰宩巕乮媏柤丒妛惗乯

|

懡杸愳墍偑暵嵔屻傕乽懡杸愳墍墂乿偺暯惉俁擭

|

|

|

懡杸愳偱偺僗億乕僣傗梀妝偺媞偑懡偄怴娵巕 |

|

丂丂仧墂柤偑挰柤偲側偭偨丄怴娵巕

丂搶墶慄偑懡杸愳傪搉傝嵟弶偺墂偱偁傞丅摉帪偺婲揰偼崱偺廰扟偱偼側偔栚崟偱偁偭偨丅嵟弶栚姉慄偑偱偒偨帪丄崱偺徖晹墂偼乽晲憼娵巕乿丅懡杸愳墍偼乽娵巕懡杸愳乿偲偄偭偨丅

丂墂偑偱偒偨帪丄椉懁偼堦柺栰尨偱堦帪憪嫞攏偑奐嵜偝傟偨傎偳偱偁傞丅搶岥傛傝惣岥偑愭偵奐偗偨丅揷墍挷晍傗擔媑墂偺杒懁偼墷廈晽偺曻幩慄忬偵嬫夋偝傟偨偑丄怴娵巕傗尦廧媑偺応崌偼尦偺揷曓傪攦廂偟堦恖巤峴偺峩抧惍棟偺曽幃偱婎斦偺栚偵嬫夋偟偰暘忳傪奐巒偟偨偑丄弶傔偺偆偪偼墂慜偺揦曑抧偑攧傟弌偟偨偩偗偱丄偁偲偼側偐側偐攧傟側偐偭偨丅

丂惣岥奐敪偺偝偒偑偗偲側偭偨偺偼丄拞尨崅摍彈妛峑乮崱偺戝惣妛墍乯丄戞堦惗柦偺僋儔僽丄擔杮堛戝偺梊壢丄屻偵昦堾傕暪抲偝傟偨丅搶岥曽柺偼揹幵奐捠傛傝彮偟憗偔懡杸愳増偄偵娵巕墍傪庡幉偲偡傞椏掄偑偱偒巒傔丄奐捠偲嫟偵傑偡傑偡斏徆偟嶰嬈抧傪宍惉偟偨丅

徍榓12丄13擭崰偵偼墂慜偺彜揦傕枾廤偟丄廧戭抧傕傎傏堦攖偲側偭偨丅娵巕嫶偺奐捠乮徍榓10擭乯丄孯廀嶻嬈偺妶嫷傕偦偺尨場偱偁傞丅

丂偙偺墂偼捠嬑捠妛偺傎偐丄懡杸愳偺儃乕僩傗壨愳晘偱偺僗億乕僣丅擭侾夞偱偼偁傞偑丄娵巕懡杸愳偺戝壴壩丄惣岥偱偼搶墶悈嫿偵峴偔掁恖傕懡偐偭偨丅徍榓18擭恖岥偺憹戝偲挰撪夛惍旛偺偨傔墂柤偑愭峴偟偰惣懁偑怴娵巕挰丄搶懁偼怴娵巕搶堦丄擇丄嶰挌栚偲側傝拞尨奨摴増偄偼娵巕捠堦丄擇挌栚偲側偭偨丅

丂戝搶垷愴憟偨偗側傢偲側偭偰娵巕墍偼擔杮揹婥偺椌傗幮戭偲側傝丄俀搙偺嬻廝偵傛傝壴桍奅偼夡柵偟偨偑丄愴屻尦偺拞墰偺戝捠傝傪墑挿偟偰峧搰丒墶昹曽柺傊捠偢傞姴慄摴楬偲偟丄偙偺摴傪嫴傫偱戝彫椏掄丄懸崌側偳偑偱偒丄堦帪偼寍媁傕100柤傪挻偡惙嫷傪帵偟偨偑丄崱偼僷僠儞僐丄僶乕丄僉儍僶儗乕丄堸怘揦偲條憡偑堦曄偟偨丅丂丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒彫椦塸抝乮晲憼彫悪丒嫿搚巎壠乯

|

|

|

丂仧杒棨慄偵愭傪墇偝傟偰丄晲憼彫悪

丂搶媫搶墶慄偲崙揝撿晲慄偺楢寢墂偱晅嬤偵拞尨嬫栶強丄寈嶡彁丄梄曋嬊丄揹榖嬊丄徚杊彁丄巗柉娰丄恾彂娰摍偑偁傝丄嬥梈婡娭傕10揦傪悢偊丄愳嶈巗偺暃搒怱偺柤偵抪偠側偄丅

丂撿晲揝摴偺奐捠偼搊屗傑偱偑徍榓俀擭丅偡偱偵搶墶慄偼抧柺傪憱偭偰偄偨偑丄撿晲慄偺曽偑愭偵擣壜傪摼偰偄傞偲偄偆偺偱丄搶墶慄偼戝嬥傪偐偗偦偺忋傪捠傝丄晎拞導摴偺摜愗乮巗偺捸丄彫悪嫬乯傕側偔側偭偨丅

丂撿晲揝摴偼弶傔偙偺墂傪乽僌儔僂儞僪慜乿偲柤晅偗偨丅嬤偔偵戞堦惗柦傗墶昹惓嬥嬧峴搶嫗巟揦乮搶嫗嬧峴乯摍偺戝僌儔僂儞僪偑偁偭偨偐傜偱丄晅嬤偵恖壠偼巒偳側偔戞堦惗柦偺峀偄晘抧偵偼偽傑傟丄彫悪曽柺偐傜峴偔偺偵惤偵晄曋偱偁偭偨丅巗僲捸丄崱堜曽柺偺恖乆傕崲偭偰偄偨丅偦偙偱彫悪偺恖偨偪偑栺俆昐暯暷偺晘抧傪婑晅偟偰晎拞導摴偺岎嵎揰偵嬤偔丄崱偺嬫栶強偺杒懁偵柍恖墂側偑傜傕忔崀偱偒傞傛偆側晲憼彫悪墂偑抋惗偟偨丅杒棨慄晉嶳導壓偵彫悪墂偑偁傞偺偱忋偵噣晲憼噥偑偮偄偨丅

丂丂徍榓19擭丄撿晲慄崙桳壔偲嫟偵偙偺墂偼攑巭偲側傝丄乽僌儔儞僂僪慜乿偑偦偺柤傪宲彸偟偨丅偟偐偟搶墶慄偐傜傒傟偽丄崱偺墂偼乽岺嬈搒巗墂乿偑栺200嘼杒傊堏摦偟偨偲尒偰傛偄丅巗僲捸丒拞娵巕曽柺偵晄擇僒僢僔傪巒傔戲嶳偺孯廀岺応偑偱偒丄恖岥傕媫憹偟偨偺偱怴娵巕偲尦廧媑偲偺娫偵愳嶈巗傪徾挜偡傞傛偆側墂柤乽晲憼彫悪乿偑徍榓14擭偵偱偒丄28擭係寧偵堏揮偟崱偺傛偆偵楢棈偡傞傛偆偵側偭偨丅峀戝側晘抧傪愯桳偟岎捠傪幷抐偟偰偄偨戞堦惗柦傕傛偆傗偔堦晹傪奐曻偟偰墂慜偺僶僗僞乕儈僫儖傗摴楬怴愝偵嫤椡偟偰偔傟偨丅

丂墂慜怉崬傒偺拞偵偁傞敧昐敧嫶偺旇傕尦偼戞堦惗柦偺晘抧撪偱偁傞丅墂慜岎斣偼愄丄彫悪丒娵巕嫬偺悈楬忋偵偁傝丄搶偼怴娵巕挰丄惣偑彫悪挰堦挌栚丄撿晲慄偺撿偑彫悪挰嶰挌栚偱偁傞丅丂

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂暥丒彫椦塸抝乮晲憼彫悪丒嫿搚巎壠乯

|

俰俼撿晲慄偲岎嵎偡傞搶墶慄晲憼彫悪墂

|

|

|

丂丂

幨恀偼惷偐側墂慜晽宨偱偡偑丄偄偮傕偼墢擔偺傛偆側擌傢偄 |

|

丂丂仧廧媑懞偺柤巆偱丄尦廧媑

丂戝惓14擭俆寧10擔偵廧媑懞偼側偔側傝丄拞尨挰偲側傝丄摨15擭俀寧偵搶墶偑奐捠偟偨丅

丂偦偙偱搚抧偺桳巙偨偪偑夛幮偵梫惪偟偰墂柤乽尦廧媑乿偲偟偨偵憡堎側偄丅

丂暫屔導偲孎杮導偵廧媑偲偄偆墂偑偁傞偺偱尦傪姤偟偨偑丄愄傪幟傇偵傆偝傢偟偄墂柤偱偁傞丅墂慜偺廧媑恄幮偼栘寧偺巵恄條偱偁傞偑丄尦偺栴憅條傪拞怱偵10幮傪崌釰偟偨傕偺偱戝嶃偺廧媑恄幮偲偼娭學側偄丅

丂尦廧媑墂偼偪傚偆偳搶嫗丒墶昹偺拞娫偵偁傝抧壙傕埨偐偭偨偺偱丄搶嫗墶昹揹揝夛幮偱偼曄揹強傗幵屔丄忔柋堳崌廻強摍傪偙偙偵嶌傝丄幮堳傕戝惃偙偙偵堏傝廧傫偩偺偱増慄暘忳抧偲偟偰偼偙偙偑堦斣憗偔廩幚偟偨丅

丂偦偺屻丄朄惌戝妛偺梊壢乮徍榓11擭係寧奐峑乯偑彽抳偝傟愴屻偼嫄恖孯幠揷慖庤側偳偑偄偰丄朄惌戞擇崅摍妛峑偲側傝丄峛巕墍偱桪彑偟偨偙偲傕偁傞丅朄惌偺帪寁搩偼墦偔偐傜朷尒偝傟傛偄栚昗偲側偭偰偄偨偑丄廃埻偵價儖偑寶偪暲傃嬤偔傊峴偐側偄偲尒偊側偔側偭偰偟傑偭偨丅

丂偙偙傕暘忳抧偵愙偟偰堜揷丄崱堜偵偐偗偰峩抧惍棟偑巤峴偝傟丄偄偔偮偐偺怴挰柤偑偱偒偨偑丄栘寧堦挌栚乣巐挌栚偼挰撪夛偺嬫堟偺屇徧偱惓婯偺挰柤偱偼側偄丅廬偭偰搊婰傗屗愋摍偵偼挌栚偼偮偐側偄丅

丂墂偺椉懁偵偼奺庬彜揦偑尙傪楢偹摿偵杒懁偺儊僀儞僗僩儕乕僩偼堜揷偵懕偄偰挿偔怢傃丄椪峘僶僗傗巗僶僗傕攦暔偺帪娫懷偼塣峴偟側偄丅栶強偼側偄偑嬥梈婡娭偼俆丄俇揦偁傝彜揦奨傕拞尨嬫撪俁墂偺偆偪偱堦斣傑偲傑偭偰斏惙偟偰偄傞丅

丂崱堜偐傜栘寧廧媑挰偵偐偗廰愳娸偺嶗偼嬫撪偺柤強偲側偭偰偄傞丅揹揝偺慄楬偵暲峴偟偰峧搰奨摴乮拞尨奨摴偼岆傝乯偑憱傝娭搶楯嵭昦堾偑偱偒偨丅搶嫗峲嬻寁婍噴偺偁偲偼暷孯偺報嶞岺応偲側偭偰偄偨偑丄傛偆傗偔奐曻偝傟堦晹偼偡偱偵愳嶈巗拞尨暯榓岞墍乮僠價僢巕偑棁懌偱梀傋傞朻尟峀応乯偲側傝丄導棫拞尨崅摍妛峑傕徍榓57擭係寧奐峑偺塣傃偲側傞丅丂丂丂暥丒彫椦塸抝乮晲憼彫悪丒嫿搚巎壠乯

|

|

|

乽偲偆傛偙増慄乿俿俷俹偵栠傞 |

|

師儁乕僕傊 |

|

乽栚師乿偵栠傞 |

|

墂柤偺桼棃嘇傊 |

|