|

|

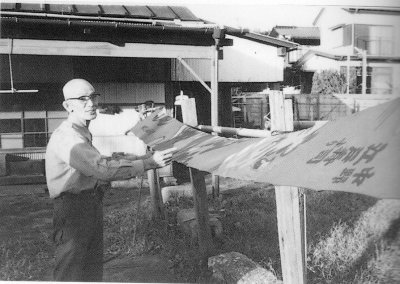

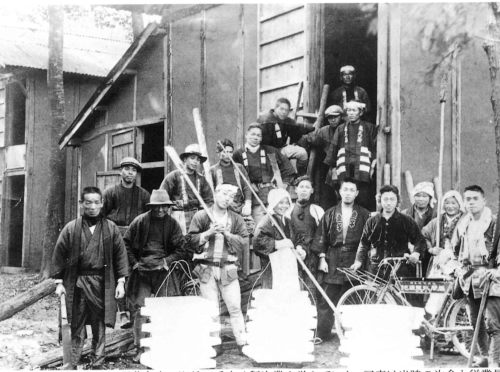

| �n�ƂP�P�W�N�A�����̂S��� |

| �������������i���s�����N�j |

|

|

�@120�N�O�̗��P�������܂킷��������

�@�@����

�@���Z���ɐ��܂�炿�A75�B���w���̍�����ƋƂ���`���A3��ڂ̕��Ɏd�����d���܂�A�{���ɏ����̖��ł������ꂪ�^���������B���a21�N3��ڂ̎��œ���ɁB

�@3��ڂ̌��Ȃ́u�d����ʂ��ĎЉ�֕�d�v�ł����������ɖ{�Ƃ̖T��A�����ψ��E������E�V�l��E�����g���Ȃǂ̖����߁A�n��ɐs�����B���s�̎o���s�s�x���`���A�s�̖��_�s���B

|

|

|

|

|

���ߏグ���z�𐴐��Ő���ēV���������鐴������ |

|

�@�@���s���Ō�̐��F�ƁA����

�@�c�䌳�N�n�ƁB��O�̐��s�ɂ͐��F�Ƃ́u�����v�͂P�Q���ł����B��������N���[�j���O�Ƃ֓]�E�A���a�T�W�N�̎�ގ��͂����u��N�̍����v�����B�g�G�H�i���j�h�Ƃ������G�╶���������^�����E�l�A���`�Ă������Ѝ��̐E�l�A�ǂ�������Ȃ��Ȃ�A�p�ƂɁB�������A��������͗����̋Z�p�������Ă����̂����݂ł����܂ő����B

�@�������w��A���̒܂͂ǂ���������A�����A�Z���B�̂̐�܂͕i���������A�܂��܂�����Ă��܂��̂������ł��B�u�ꐶ�A�g�F�h�ŋ�J���Ă܂���v�B�d���̌�������������k�����ď�����V�T�ł����B

�@�@�@���E��c�����@�B�e�E��c�p��

|

|

|

|

|

|

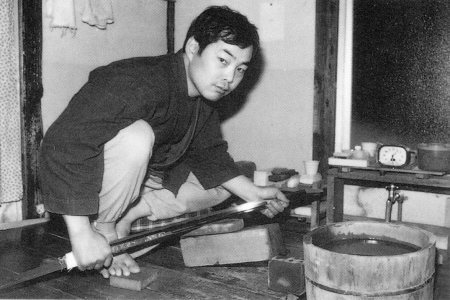

| �@�@���ɖ������� |

| ���쐴�������i�������ێq�������j |

|

|

�@�@���̓��{���͔��p�i

�@�₩�甲���ꂽ���B�n���ƌĂ��g��̖͗l�������オ���Č�����B�ӊO�Əd���B��������ɂ��͂��͂���B

�@�u���������A�P�`���炢�ł��ˁB������Ă����̂́A�S�C�Ȃǂ��݂�ȂP�`���炢�ł���v

�@���쐴������B�R�S�B�����Ȃ����{���̌��t�̈�l�ł��B

�@�u���ɂ͂�����l���܂���B���������d���͂���܂���B���D�Ƃ̐l���������܂����A�_�Ђ┎���قɕۑ������Ă��铁���������Ƃ������ł���v

�@���Ƃ����A�͕̂���A���͔��p�i�Ƃ����C���[�W�B���삳��͓����Ă�����Ɏ�n���܂����B�����ْ�����B

�@�u�ǂ��ł��B���ꂢ�ł��傤�B�����Ă������̂́A���������̂Ȃ̂ł��B�U��Ȃ���Ί댯����Ȃ����A�����Ȃ��̂ł���Ɏ���Č��邾���Ȃ炢�����������܂���B�ł��A���̔���������葱����̂́A��ςł���v

�@���{���̌����t�́A�����悭���悤�ɂ���ƂƂ��ɁA���̔����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�������悤�ɂ��邾���Ȃ�A����͕���n�T�~�̌���������̎d���ł��B

�@���̎d�������Ă��āA���낢��Ȑl�ɉ��̂������y�����A�Ɠ��Ƃ͍D�ΏƂ̊ۊ�̖��삳��A�I�n�Ί�ł����B�@

�@�@�@�@�@�@���E�K���F�Ɓ@�B�e�E�����@��

|

|

|

|

�@�u�����Ă����̂́A���p���̒��ɔ������������ł���v�Ɠ��ƌ����������삳��

|

|

|

|

|

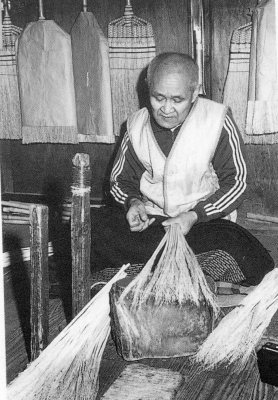

| ���l�����̃`���h����� |

| ���̊ې�`���i�����撆�ێq�j |

|

|

�@�����ߕӂ�30�l�ق�

�@�@�@�i���a58�N���j

�@�u���ł��q�������͌��t���Ă��܂���B�Ԃ���Ȃ�����A���q�ɂȂ邩��A�����������ɋA��Ȃ����ƌ����ċA���܂��v�ƃ��[�_�[���̃T�g�����B

�@�̂̋�������Ă����ۂ��������Ό��C�ɂȂ��Ă��܂��ŔN���̘a�コ��B

�@�u���̎d�������Ă����l�́A���ł͂�������N���Ƃ��Ă��܂��āA���Ɋy��̂ł���l�����̂P�A�Q�N�߂����菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����v�u������������Ȃ��B�D�����������Ă���̂ł��B�̂̓����Ȃ��Ȃ�܂ő����܂��v�ƊF����B

�@�u���҂��`���h�����������Ȃ�ł���B�l���W�߂ėx���x���Č|������B�͓̂X��Ŗ��˂Ȃ�����Ă��܂����B������Ƃ������c�ł���v�ƃT�g�����B

�@�`���h��������́A�Ƃ��o��Ƃ����炠�̊i�D�ł���Ă���́B�u�l�Ɍ�����̂������A�����Ēp���������͈̂�l�O����Ȃ��v�Ƃ��������T�g�����B�ł��ޏ����ŏ��͂�͂�p�����������������ł��B

�@�ŋ߂͂������茩�����邱�Ƃ̏��Ȃ��Ȃ������̎d���A�����ߕӂł͂���30�l�قǂɂȂ��Ă��܂��������ł��B�i���a58�N�����̘b�j

�@3�l�̉���

�@�T�g�����A�N��37.38���炢�B���łɂ����Ƃ��낪�`���h�����̐e���̉ƁB�ȗ�20�N�A�ȑO�͕���̎q�������������ł��B

�@�a�コ��A���̓�30�N�̑�x�e�����ł��B

�@�܂�݂���A�܂�20�Α�̍ŔN���A�n�߂�3�`4�N�̔��l�ł��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�ʐ^�@�o�����a

|

|

|

|

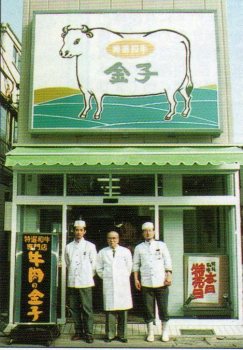

���傤���M���̔���3�l�A�X��������

|

|

|

|

|

| ������Ƒ�ⴍ��46�N |

| �@�@�@�@�@�@����ށ@�������i������،��j |

|

|

ⴂЂƋI�@���ꂪ�Ɋy�Ƃ�������ނ��� |

�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@���E�V�}�`���Y�@�B�e�E�X�M�v |

|

�@�@�@�@���s���ŗB���ⴍ��E�l

�@ⴍ��Ƃ����̂́A�̂��瓯�Ǝ҂̏��Ȃ��d���ŁA��O�͑�X�Ɗ��c�ɂP�����B��㍡�̏��ֈڂ��Ă���A���ł����l�̕��ɂS�A�T������ƕ��������A���ł�����Ă邩�ǂ����B

�u���s�ł��A�킵���~�߂�ƒN�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��킯����v�ƁA����ނ���͎₵�����B

�@��X�̐e���̏��ŁA�N�G�����10�N�B���̏������͂Q�~�B

�@�u����ł������Ԃ��ł��������B�N�������Č��T�~�����炦��悤�ɂȂ������́A����͂�����������������v�ƁA���������Ǒz���Č����B

�@���̒���ⴂ����`�i�����܂����j�Ƃ����āA�P�{��6000�~����6500�~�B�ȉ��S�i�K�̊e��ɕ�����A�i�X�Ɉ����Ȃ��Ă������A��������������ɔN�G�̓������A�����ȏo���h���B�܂��Ɍ|�p�i�ŁA�����Ēu���������炢�B��ɓ��g��j���A����ɓ�����A�k�����̐l�������A�킴�킴�����ɗ��Ă����R�B

�@�_���ɂ�����Ƒ�͎O�\�]�N�͌o�������̂ƌ����A���̕��͎C�茸���Ă��܂��ČE�݂�����B���߂邽�߂ɒ@���~�̒Ƃ̗��[���A45�x���炢�̎����ɁB���ׂĂɒ���ނ���̐��������j�����܂�Ă���B

�@���͂��Ȃ��B�d���̋��̉����̈ꕞ�������̊y���݂Ƃ��B

|

|

|

|

|

| �@�@�@�@�@�|�ĂÂ���60�N |

| �@�@�@�ɓ����g�����i�_�ސ��L�䑾�c���j |

|

|

�v���X�`�b�N�e��S���̐��ɐ����o��

�@�Ȋw�̐i���ɂ��A���ׂĂ̗e�킪�v���X�`�b�N�Ȃǂ̐V�f�ނɕς�����B�Ƃ��Ɏ��R�̖�|�A���Ȃǂł��������ꕨ�́A�قƂ�nj����Ȃ��Ȃ����B

�@�u�_�ƂȂ��班���͎d�������邩��ˁB���E���Ă����Ƃ��낾���ǁA���y�������A���ȁv

�@�����b���Ȃ�����A�ɓ�����͎��ւ̉Œ|�����Ԃ�A�܂�Ȃ��Ă��܂��B�d���̎���x�߂邱�Ƃ͂Ȃ��B

�Џ@�|������A�����������̂��ޗ��ƂȂ�B���i�͂��ׂĎ��p�i�ŁA���̐́A�_�Ƃ�q��Ŏg�����w�����āA�ו��⏬���^�т̌�p�āA���|��y����ƂɎg���|���i�����݁j�A�^����ł̍g���ʓ�����āA�����ʂȂǂł��B

�@�u�ЂƂ���͎Ⴂ�l��5�C6�l���g���Ă������Ƃ����������ǂˁB���̂���͎d��������������B�ł����́A���l�Ȃ��Ȃ���v

�@�Ⴂ�l���g���Ă�������́A�\�ʂ�ɖʂ��č�Ə����J���Ă����B����ǂ����q�����ؗ����X�i���̖����u�|���v�j���J���Ă���́A�ɓ�����̎d����͂��X�̗��Ɉڂ��Ă��܂����B

�@���̋Ƃ��p���A60�N���ĂÂ���ЂƂ����Ő����Ă����ɓ�����B��p�҂����Ȃ����ƂȂNjC�ɂ��邱�Ƃ��Ȃ��A�������ĂÂ���ɗ�ށA�E�l�C���̍K���ȕ��ł���B

�@�@�@�@�@�@���E�R����O�Y/�B�e�E������

|

|

|

|

�u�ĂÂ���́A�킵�̊y���݂��ˁv�ƈɓ�����

|

|

|

|

|

��300�N�O���琻�X�ƂȂ�

�A�ȂƑ������ |

| �@�@�r�c���Ƈ��i�`�k��j�����j |

|

|

���a14�N8���A�j���w�����̍j���X���[�ɂ���������X�X�u�r�c���v

�@���a�W�N�e������j���Ɉړ]���A�X�ƃA�C�X�N���[���̐����̔��X���J�ƁB�����̉����ɂ̓A�C�X�N���[�����Ă���X�͖w�ǂ���܂���ł���

�@�F�r�c���Ɓi���j�i�`�k��j�����j

�@�X���v�͉��l�`���`�̊O���D

�@���������̍`�k����ɂ͍��ł��g�X��h�ƌĂԓV�R�X������Ă��������̏ꏊ���n���Ƃ��Ċe�n�Ɏc���Ă��܂��B

�@�`�k�n��ɕX��Ɛ��X�Ǝ҂������������R�͕X���v�Ƃ��̋����ɉ�������n���I�����Ɍb�܂�Ă������Ƃ��l�����܂��B

�@���������A���l�`�ɓ��`����O���D������ɕX���g�����Ƃɐ�l�炪���ڂ��܂����B�X�͏d���B�^������ɂ͍`�ɋ߂��n�悪�悢�B���ꂪ�Y�o�����������̂ł��B

�@�V�R�X�����ɂ͌����̓~��̓��A�Ƃ��ꂢ�ȗN�����o��ꏊ�����邱�Ƃ���Ώ����B�N���ɕx�ލ`�k��́A���̏��������œK�n�ł����B

�@�o�ׂ͋��ޒ�����a�@�Ȃǂ̎��v�Ƃ����܂��ĔN�X�����B�~�̌������ɍ�����X�͏���̑傫���ɐ��ăI�K�N�Y�̒��ɓ���ēy���ŕۊǂ��āA�o�ׂ��܂��B�X���v�̍Ő����ł����B

�@�������A�₪�ė����������V�R���X���@�B���ɂ��l�H���X�Ɨ①�ɂ̕��y�ɂ���ď��a�������玟��Ɏ��v������A���������̕X��͂��ɏ����Ă������̂ł��B

�@�@���E��c����

|

|

|

�@�@�@�@���a�����A�e���S���ڂɂ������r�c���̕X�q�Ə]�ƈ�

�@�]�ˎ���̋��۔N�ԂɌ��݂̋e���w�����Ŕ_�Ƃ̖T�琻�X�Ƃ�n�ƁB��300�N�O���瑱���`�k����ŌÂ̏��X�ł��B

�@�O�[���V�R���X�ƂQ��ړX��E����叕����A�O��E����S�Ԗڂ̐l���R��ڂ̏���v�ꂳ��

�@�F�r�c���Ɓi���j�i�`�k��j�����j

|

|

|

|

|

| ���@���łW�T�N���������X |

| �@�@�@���q���X�i�`�k�撇�茴�j |

|

|

|

�����U�N�̋��q���X

������79�̋��q��g����

|

|

|

����ŌÁi���a�S�N�n�Ɓj�̐����X�u���q���X�v�A���a�Q�R�N�����̓X��

�@���a13�N�Ƀ^�C������̂܂Ȕ�����X���ɉ������n�C�J���ȓX�ƕ]���ł����B�E�[��15�̂Ƃ��o��������i22�j�Ɠ�l�ŊJ�Ƃ������q���g����i�E�[�j�@�@�@�@�F���q��g����i�`�k���茴2���ځj |

|

|

|

�@���a�S�N�A�n�Ɠ����̎v���o�������q��g���� |

|

|

�@���͋e���̔_�Ƃ̎��j�V�B���������̂͑S���̑f�l�ł������u�����͓��̎���v�ƌ����݁A�o�Ɠ�l�Ŗ��@���̌��ݒn�ŊJ�Ƃ��܂����B

�@�e���r�̒[�ɏZ�5�`6�����������x�Ŏ��͈͂�ʂ̔_�n�Ɣ_�Ƃ����ł����B����ł��J�X���͋����قǔ����25�~�c�c�B��1��15�K�A����\�o�U�K�̎���ł����B

�@��������̊ԁA���オ�K�N�[���Ɨ����ĉƒ��������Ȃ��Ȃ�قǂɁc�c�B�����ōl���܂�����B�u�ǂ�Ȑl������H�ׂ�̂��v�ƂˁB

�@�j����ߌ��̋������܂Ōo�ϓI�ɗ]�T�̂��邨���̏Z�E����₨��҂��������Ă��p���������̂ł���B�u�����̓���H���Ȃ�āc�c�v�Ɠ��H�ɂǂ�����R�������Ă˂��`�A���f�����Ȃ�đS�R������ł���B����ł��������A�T�N�قǑ����܂����B���̂����ɂ���Ə�����Ă��܂����B

�@ |

|

�@�����߂����b�ŐS�ꂵ�����ǁA���͏��a10�N�ɉ^�]�Ƌ�������ă_�b�g�T��������g�ɂȂ����̂ł���B

�@��������͒��������Ƃ��A�Ƃ����A�����A�����̑�j���ł͌��݂̑吳�Ƌ�i��ގ��A��j���ۂɂ������j�̑O�ɂ���j���̋ˉ��Ƀn�[���C�̃T�C�h�J�[�����������炢�ŁA�����Ԃ������Ă���l�͑��ɂ��܂���ł����ˁB

�@�I�풼��͓��������ɓ����������ĂˁA�c�����z�⎩�R���u�����肩����F�������ɗ��Ă��������܂����B

�@���͐l���������A�H�������K���b�ƕς���č`�k����ɂ͑g�������̐��������Ǝ҂�55�X�i�����U�N���j�����鎞��ɂȂ�܂����B����قǓ��{�l�̐H�������m��������Ƃ́A���ɂ��v���܂���ł����˂��`�B

|

|