昭和12年、中原街道沿い、4000坪の屋敷

中央左右の道が中原街道。中央の2階建ての建物は母屋ではなく、間口20m、奥行き4.6mの長屋門です。この門は江戸期の“安政の大地震”で崩壊、明治期に半分ほどに縮小して再建したものです。

江戸時代から先祖代々明治期まで“名主と代官”であった名門旧家。往時の代官の権勢がうかがえます。

|

|

関東で最古の母屋は室町末期の作

長屋門をくぐると、400年の風雪に耐えて現存する元代官屋敷、国の重要文化財指定の母屋。

神奈川県下はもちろん、関東地区で一番古い民家です。関家は今もこの家で生活していて、柱・引き戸・棚までニスを塗ったように黒光りです。

撮影:岩田忠利

|

|

|

写真左上の現在の関家長屋門 2013.7.18 撮影:石川佐智子さん(日吉) |

|

|

江戸期建築の茅葺き屋根の家

212年前、江戸期の建築、池谷家の母屋

茅葺き屋根の上に銅板で葺いた屋根です。間口14間、奥行き7間、98坪。屋根坪共に二百数坪の広さ。

池谷家は代々名主、それも大惣代(おおそうだい)という名主の中でも上位に立つ役をしていたため集会場に当てられました。33カ村の名主とお付きの人々、約100人が集まることができる大きな家が建てられたのです

提供:池谷光朗さん(港北区綱島東)

|

|

詩人・佐藤春夫が大正5年、東京から移り住んだ家

提供:坂田成一さん(青葉区鉄町)

| 春夫(写真右)が鉄(現青葉区鉄町)に来たときの持ち物といえば「ひとりの女と二匹の犬と一匹の猫と絵具と十冊の書物と二枚の着物」だけ」、と主人公の目を通して小説『田園の憂鬱』の中でこう書いています。 |

|

|

|

|

大正時代の茅葺きの建物

|

昭和十年代、茅葺き屋根の下で

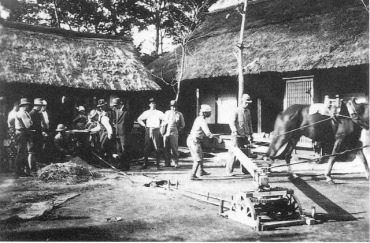

昭和10年、庭先で馬力脱穀の試運転

提供:加藤圭一さん(緑区十日市場町)

|

|

昭和11年、大田区下丸子の農家

左は松原稔家、右が中野延周家。昭和9年に現在の多摩川の築堤が16年の歳月を要して完成するまで、下丸子の農家は水害と闘う日々が続いていました。現在地は大田区下丸子2−10−5あたり

提供:鎌田朝太郎さん(大田区下丸子4丁目)

|

|

昭和17年、休暇で実家に帰った陸軍将校

提供:黒川太郎さん(港北区太尾町)

|

|

昭和16年早春、出征兵士(中央の紋付袴)を送る

十日森稲荷神社に集まった愛国婦人会、在郷軍人会、隣組、親戚や家族の人たちに見送られ、青年がこれから戦地へ赴きます。

提供:高品吉伸さん(目黒区五本木2丁目)

|

|

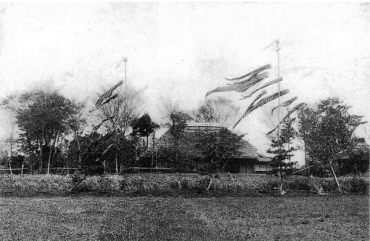

昭和14年、長瀬家の初節句

ケヤキの大木を背にした茅葺きの家、五月の風をいっぱいに吸い込んだ鯉のぼりが揚がっています

提供:津田カヨさん(川崎市中原区井田中ノ町)

|

|

昭和12年、4階建ての茅葺きの母屋

左手上部の“かぶと造り”といわれる中4階は、養蚕部屋。庭に吊るした衣類は土用の虫干し

提供:小池一夫さん(緑区長津田町)

|

|

|

昭和20年代〜30年代の茅葺き屋根の下

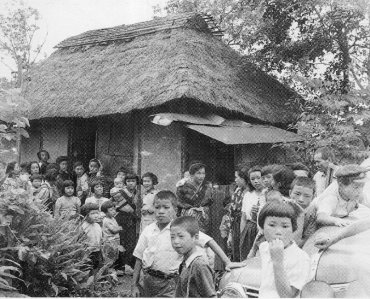

昭和23年北寺尾に進駐軍の車が現れる!

生まれて初めて見る外国人、そのアメリカ人が乗ってきた大きな車(右隅)・・・。物珍しさに集まった人々が好奇な眼差しを注いでいます 提供:滝川定雄さん(鶴見区上の宮)

|

|

|

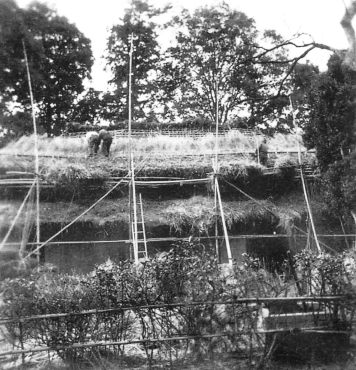

昭和30年、茅葺き屋根の葺き替え

提供:林 加東さん(緑区長津田町)

屋根の葺き替えには大量の茅が必要ですが、写真の林 加東さん宅で葺き替える当時はまだ“茅場”があり調達でき、それを葺く屋根職人もいました。

|

|

|

昭和30年代、あざみ野の飯島武靖家の屋敷と茅葺き5棟の建物

母屋のほかに衣類・穀類の保管兼作業場となっていた物置小屋2棟、薪や炭類の倉庫である木小屋1棟

提供:飯島武靖さん(あざみ野)

|

|

|

|

|