���a34�N���āA�ѓc���m�Ƃ̒�����O�œc�A��

�@�@�F��؋P������i�j����j

|

|

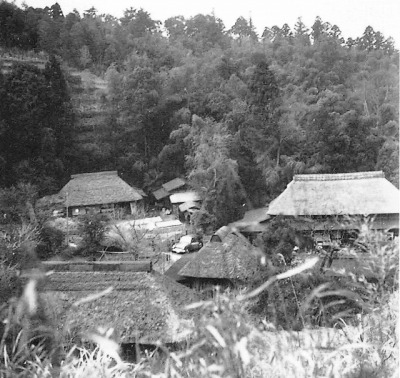

�ʐ^���̒�����i�E��j�͌��ۑ������̌���

�@�c��ڂ͐���y�����Ē��ԏ�ƏZ��ɕς���Ă��܂��B������̌����͍j���X�ǁB�@�B�e�F��c����

|

|

�@���a40�N�A�s�}�拍�v�ۋ��q���̒��v��

�@���̊������̑傫�ȉƂ͌��݁A�ʐ^�E�̂悤�ɓs�}���Ɖ��Ɉڒz�A���J����Ă��܂��B

�@�@�F�� ��������i�s�}�拍�v�ې��j

|

|

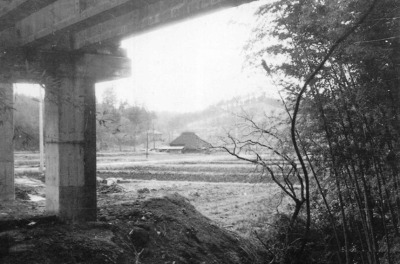

�s�}���Ɖ��Ɉڒz�A���J���̎ʐ^���̒����

�@���̒���Ƃ̉Ɖ���18���I�����`����̍�ŁA��200�N�O�̍ޖ��g���Ă��邻���ł��B

�@�@2013.8.5�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

�@���a�R�V�N�A���n���I�����ӏH�̒��

�@�����Ƀ��W���̒��U���݂邳��A��Ɉ�̊|�������̒|�A���������̃j���g���A�����Ɋw�Z����A�������j�E������A����ɕ�e�̎p�c�c�B����̏H�́A�̂ǂ��Ȍ��i�ł��B

�@�F�����@������i�`�k��ݍ����j

|

|

�ʐ^���̉Ƃ��V�����̍��ˉ��ɓ�����A���N�R�W�N��̍H��

�@���������q�R�̋u�B���͌���͍��w�r���̐V���l�̎s�X

�@�F�����@������i�`�k��ݍ����j

|

|

���a37�N�A��R�c�E����e�ܘY�ƒ��

�Ƒ����o�Ńl�M�̏o�����ł�

�F������H����i�s�}���R�c���j

|

|

��R�c�E�x�V���J�ˁA����e�ܘY�Ƃ̉��~

�E��̊����������R���ł��B����̉Ƃ͏���s�Y��

|

|

|

���a�S�O�N�A�c���s�s�����ˉ�����ʏ́u�ێR�̐��ԁv�ƉE��̊������̉ƁA��{���X���]��

�@�@�B�e�F���{���g����i�����ݖ��j

|

|

�ʐ^���̖�{�Ƃ͉w�O�A�|��Ԃ̒��ɍ��������������̉Ƃł�

�@�B�e�F��c����

|

|

���a48�N�ߌ��掂�q���J�̉��a�a�q��

�]�˖������z�̒�����E�ꉮ������ʏ́u���a���~�v

�F����Y����i�ߌ����̋{�j |

|

�@�ʐ^���̉Ƃ͌��݁u���l�s�_�������فv

���̂́u���l�s�_�������ف@�݂��̌��������a���~���v�B���~���̌���5���̊����������Ȃǂ͏C������A�]�ˊ��̔_�������i��W���A���J���ł�

|

|

�����������Ă����Ԍ�11�ԁi��20�b�j�̕ꉮ

�Ƒ��Ƌ��ɓ������͉Ƒ����R�A�ꉮ�̒��̋������Ŏ����Ă��܂���

�@�@�F��L������i���R�j

|

|

���a49�N�e���r�A���e�i�������������ɗ������݂ɗ��Ă���

�@�F�͌��ꏺ����i�撷�Óc���j

|

|

|

�@���a50�N�N��ȍ~�B�e�̊���������

|