多摩川で見られた船

昭和中期まで多摩川で見られる船は、貸しボート、砂利船、漁船、渡し舟、筏がありました。

大正時代までは春になると上流から筏(いかだ)が来る光景を見ました。明治末期から大正期にかけて下流にできた工業群は伝馬船で原材料や製品を横浜まで輸送し、この船運の便が川崎の工業化に先鞭をつけたものです。

さらに古くは、多摩川の水も多く河も深かったので、小杉陣屋町辺まで底の深い船が入り、芝の増上寺へ納める米を積み出した三右衛門河岸跡が等々力緑地の近くにありました。

|

|

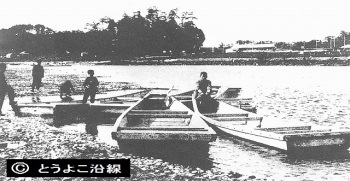

大正7年、丸子の渡船場

丸子橋ができる十数年前の写真です。川崎側から対岸の田園調布1丁目の浅間神社や多摩川台公園を望む。

学生服姿の子は東京の都心部あたりの子、きもの姿は地元川崎の子のようです。 提供:榎本幹雄さん(上丸子八幡町)

|

|

二子橋下でボート遊び

流れが緩やかで浅瀬では中年のご婦人でもボートを漕げました

提供:菱沼淳子さん(玉川2丁目)

|

|

|

昭和5年、“砂利光ちゃん”の舟がゆく

丸子橋開通の5年前、東横線の鉄橋の上流。右手の亀甲山の下に細い道が川に沿って続き、ここは馬車や筏師(いかだし)が通る道で、現在の玉堤通りの前身です。 提供:鴨下行八さん(野毛2丁目)

|

|

|

多摩川の花火

多摩川の花火は、二子の花火が明治末期で一番早く、大正2年中原村役場の人たちが小杉から船を出して二子までその花火を見に行き、私も祖父に連れられ行った記憶があります。

二子の花火は玉川電車の主催で近隣から自転車でよく見物に集まりました。

川崎市制記念の花火は最初、六郷橋であげましたが、その後は今の幸区小向の先に、今はさらに上流第三京浜の方へと移りました。

一番規模の大きかったのは上丸子でしょう。料亭「丸子園」の創始者大竹氏は三河の出身。三河といえば花火の本場。これを東横電鉄が後援し全国煙火競技大会の形でやりましたから、各地から煙火師が集まり、大変盛大でした。打ち揚げ場所は東横線の鉄橋の上流、仕掛け花火がまた素晴らしかった。戦時中は一時中止、戦後復活しましたが交通事情から今は消滅・・・。とても残念です。

細く長く続いているのは稲田多摩川の花火です。

|

|

京浜地区最大の花火大会だった丸子の花火

昭和42年8月、丸子橋下で小野滝蔵さん撮影

提供:小野基一さん(新丸子町)

|

|

|

|

|

六郷土手、大田区花火大会 提供:配野美矢子さん(港北区下田町)

2011年8月15日、川崎側の土手から撮影。対岸が六郷土手

|

|

|

多摩川のアユ(鮎)

多摩川の鮎は古来有名、鵜飼いも行われました。しかし将軍家や諸大名の御用には網で漁った鮎を献上したと古文書にあります。

大正時代まで小杉の河原でも鮎はよく釣れました。毎年解禁日は6月1日。だが、スリルはその前。

何人か連れで夜中に出掛け、夜明けを待って釣り始めます。頬かむりをして「釣れますか?」などと言ってビク(籠)をのぞきに来る男がいます。やがて制服に着替えた巡査が取締りにやって来るのです。すばしっこい釣り人は逸早く対岸へ渡って上陸します。

そのうち、向こう岸からもこっちへ向かって逃げて来るではありませんか・・・。もちろん両岸の警察署が打ち合わせしての一斉検挙です。結局、どちら側かで捕まることとなります。中には相当な名士もいたそうです。

|

大正7年、屋形船の中では鮎料理で舌鼓を打つ光景

丸子の渡船場付近は、アユ漁の好適地。日本橋の旦那衆らがアユ漁を見ながら鮎料理を楽しむ光景がよく見られました。

提供:榎本幹雄さん(上丸子八幡町)

|

|

|

|

話す人:内田栄治さん |

(明治43年大田区田園調布本町の生まれ育ち。とび職) |

|

多摩川のマルタウグイ

家の裏が多摩川の丸子の渡し場。子供の頃はよく魚獲りをして遊びました。

多摩川は急流でしてね。舟に網をつけて陸で引っ張るんです。舟が急に曲がるから、水面が日陰になる。と、魚の連中はびっくりして飛び上り、舟の中に飛び込んでくるわけです。ウグイやアユのこんな大きなやつがね。帰りは仲間と分けて持ち帰るのですが、家中で食べる分、獲れたもんですよ。

水が澄んでいたから白魚もいました。鉛筆くらい大きいのが・・・。天ぷらにすると、アユよりよっぽど旨かったねぇ。 それとマルタがたくさん獲れましたねぇ。

|

若葉の季節になると、産卵に海から上がって来るんだけど、大きいのは腹に子がいっぱい。バケツに何杯も獲れることも・・・。このマルタの子とタケノコを煮て食べると、それは美味しいですよ。あの味は忘れられませんねぇ。

あれほどいたマルタ、今はどこへ行っちゃったんでしょうねぇ。

|

春の産卵期、海から川を遡上するマルタウグイ。日本では神奈川県以北に生息

|

|

最大体長50㌢、1.5㌔にも

幼魚は1年ほど河口で過ごし、7~9㌢で海に降りる

|

|

|

|