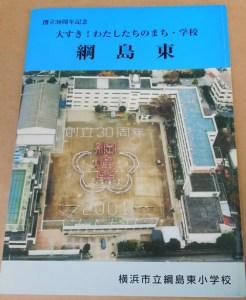

1.横浜市立綱島東小学校(平成14年9月発行)

|

横浜市立綱島東小学校

『創立30周年記念 綱島東』

平成14年9月発行

サイズ:A4判

|

|

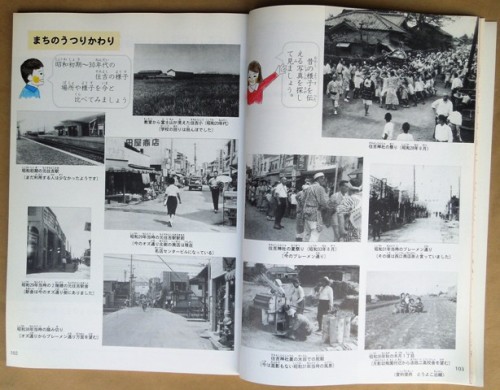

「まちのうつりかわり」と題し、大正14年から昭和35年までの綱島東地区の風景写真10点が当編集室の提供です。

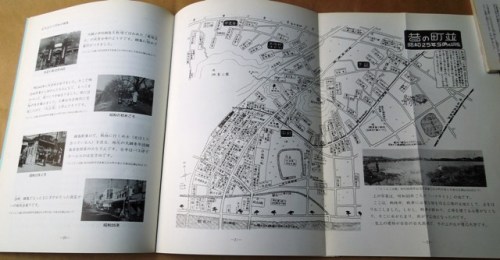

なかでも上のイラストマップは、『とうよこ沿線』第46号に掲載の「昔の町並 昭和25年当時の綱島」で、この記念誌には見開き2ページが綴じ込み製本されています。

このイラストマップは綱島駅東口から東横線の線路東側と鶴見川に至る一帯と線路西側の綱島台地域がその範囲です。復元には池谷光朗さんら数名の土地っ子・古老に模造紙に記憶を頼りに原図を描いてもらい、それを持って何軒もの家々を訪ねて「屋号など」を確認し仕上げた労作でした。

各家の表示は、当主の名前のほかに“屋号”を表記しました。子どもがいたずらすると、雷のような大声で怒鳴り飛ばす先祖がいて「カミナリさま」の吉原敏夫家、大八車で荷物運びをやっていた「つるちゃん車屋」の加藤四郎家など・・・。昔は同じ苗字の家が多く、その家の特色を一語で表わす“屋号”で呼んでいたのですね。

|

|

. 2.横浜市立篠原中学校(平成13年11月発行)

|

横浜市立篠原中学校

『創立30周年記念誌 欅』

平成13年11月17日発行

サイズ:B5判

|

|

|

|

「地域の移り変わり」「すぎさりし風景」「写真提供:『とうよこ沿線』編集室」

上記の見出しで6ページの紙数を割いています。提供写真9枚、イラスト1点、イラストマップ1点を掲載しています。

左の見開きページは、菊名で唯一の氷場を持って天然製氷事業を営んでいた、大正時代の小泉商店の話。その納入先は外国船の業務用と外国人の食糧冷蔵用でした。

|

|

|

左の見開きページは「菊名池の移り変わり」。

菊名池の変化を、東横線開通前と開通後の変化、さらに昭和30年以降の汚染化と埋め立て、市営プールの建設、菊名池公園整備を取り上げています。

それに続く5〜6ページは「交通の発達に見る地域の変遷」。

乗合馬車が走っていた菊名や妙蓮寺。その後の東横線開通と田んぼの中にできた新横浜駅と東海道新幹線の開通とその後の町の変化を記述しています。

|

|

.3.川崎市立住吉小学校(平成12年11月発行)

|

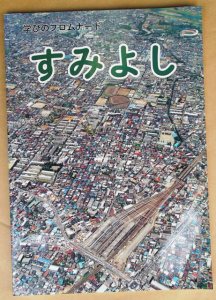

川崎市立住吉小学校

「創立百周年記念 地域学習資料集」

『学びのプロムナード すみよし』

平成12年11月18日発行

サイズ:A4判

|

|

昭和初期の元住吉駅ホームの写真から昭和35年田んぼの先に法政二高の校舎が見える写真まで10枚を当編集室で提供しました。

子供たちに昔の写真と同じ場所の現在地を探させ、「町の移り変わり」を学ばせます。

|

|

4.川崎市立東住吉小学校(平成12年10月発行)

|

川崎市立東住吉小学校

『創立50周年記念地域副読本

かがやけ東住っ子』

平成12年10月14日発行

サイズ:A4判

カラー・コート紙面104ページ

|

|

|

|

私たちの町の昔の様子

昭和初期の「市ノ坪」(戸数60戸、人口約380人)

色鮮やかな地図は、昭和初期の集落「市ノ坪」5万分の1。これに子供たちが水田を黄色、畑を赤色、家を茶色で塗ったものです。

左頁下の写真は.「市ノ坪」特産“しめ縄作り”。右頁上の写真が昭和11年府中街道端で稲刈りの農業実習する中原高等女学校(現大西学園)生徒。

写真提供は2点。

|

|

|

私たちの町の昔の様子

昭和初期の「木月住吉町・木月伊勢町市ノ坪」(戸数26戸、人口約200人)

木月は二ヶ領用水と矢上川に挟まれ、真ん中を渋川が流れる平坦な土地で「木月千石」と呼ばれる水田地帯。この水田は湿地の田んぼで腰まで浸かって農作業に苦労しました。 そのため農家の副業として「素麺作り」と古紙再生の「紙漉(す)き」が盛んでした。

当方提供写真は、左頁上の素麺を天日干しの場面と右頁下の渋川を渡る東横線2両電車。

|

|

5.東京都大田区立嶺町小学校(平成10年10月発行)

|

大田区立嶺町小学校

『開校50周年記念 嶺町』

平成10年12月吉日発行

サイズ:B5判

|

|

|

|

「私たちの町」編

町に残る古いもの

子供たちが町を歩いて嶺町に残る古いものとしてお寺、神社。坂、用水、切通し、祠を見つけて紹介、昔の人たちの暮らしに思いめぐらします。

その一つに当方写真提供の「丸子の渡し」(右頁)と写真左の砂利運搬舟の帆掛け舟の写真2点に「多摩川の砂利掘り」の話が載っています。

|

|

|

|

『昔たんけん新聞』

子供たちが町内の古いものを訪ね歩き、絵と手書き文字で編集した新聞(右頁)。

「おしゃもじ様」についてこんな記事が。

「おしゃもじ様は昔、かぜを治すことで使われていました。でも、今は使われていないのが不思議です。私たちのかぜを治してほしいです。お祭りのときのもちを食べるとかぜをひかないそうですが、それが不思議です。」

左頁の古写真が提供写真。

|

|

|

6.川崎市立井田小学校(平成10年2月発行)

|

|

川崎市立井田小学校

新校舎落成・創立40周年記念 生活科・社会科副読本

『ふるさと かがやく ふれあいのまち いだ』

平成10年2月7日発行

サイズ:A4判

カラー・コート紙

|

|

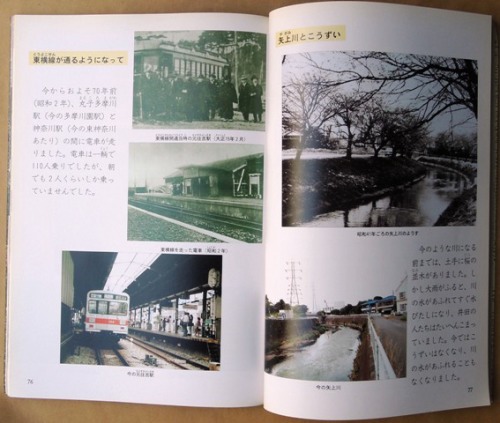

左頁上段の写真2点が『とうよこ沿線』から転載した写真です。しかし上段の写真説明「東横線開通当時の元住吉駅(大正15年2月)」は、間違いです。

元住吉駅は田んぼの中の駅。周囲に丘や高木はありませんでした。この写真は「大正12年、目蒲線電鉄の開通直前、会社幹部が試乗したときの写真」。田園都市株式会社の首脳陣が開通前にまず試乗しました。撮影場所は当時の新駅「丸子多摩川駅(現多摩川駅)」です

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

NO.46 交番のツバメ(岩田)へ |

|