|

|

| 投稿:栗原茂夫(港北区高田西 。著作「ドキュメント 少年の戦争体験」) NO.23 2014.4.16掲載 |

|

|

★画像はクリックし拡大してご覧ください。

|

|

|

百日草の詩(3)……少年時代の好奇心

|

|

|

| |

|

常夏のサイパン島、自然の中の幼少年期

|

|

昭和10年サイパン島生まれのわたし

わたしは、開拓移民の子として、昭和10年サイパン島南村ダンダンに生まれた。

マゼランによって発見されたこの島は、第1次世界大戦の後日本の委任統治領となっていた。

生家はサトウキビ畑に囲まれた、当地としてはかなり大きな構えだった。

バナナやパイナップルがたわわに実り、プリメリアの芳香が蝶を誘った。2本のホウオウボクはわが家の自慢のシンボルで木登りには格好の巨木だった。牛が3頭いた。数十羽のニワトリたちも群れをなして庭木の間を見え隠れしていた。

父母からよく内地の話を聞かされた。故国の山河、四季をいろどる草・木・花・正月の行事などがいかにも懐かしげに語られると、わたしの想像の翼はとりとめのない飛翔を繰り広げるのだった。海のはるか北の方にあるという父母の生地にあこがれ、心を奪われた。 |

白い砂浜の海岸線が続くサイパン島西海岸

撮影:筆者

|

|

|

|

太平洋戦争開戦の翌年、国民学校1年生

昭和17年4月、わたしはアスリート国民学校1年生になった。前の年に小学校から国民学校になっており、何も知らないわたしは、まっさらな紙に「皇国ノ道ニ則リ・・・国民ノ基礎的錬成ヲ為ス」を目的とした国家主義的な皇民化教育を着実に刷り込まれていくこととなった。

昭和16年12月8日、日本は米英に宣戦を布告し太平洋戦争に突入した。父から真珠湾攻撃の話を聞いたわたしは、戦時下の学校生活をある種の緊張感をもって迎えたのだった。

|

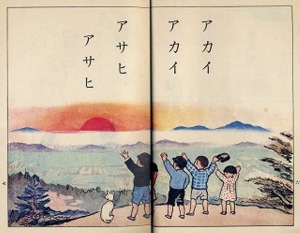

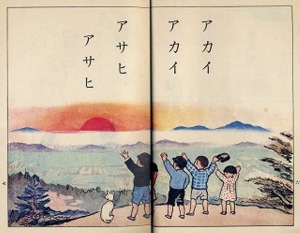

国民学校1年時の国語教科書 |

|

|

|

忘れられない教科書の匂い。だが、イメージが沸かない内容

机の上に積まれた教科書をそっと拡げたときの興奮はいまも忘れることができない。紙とインクの匂いは魅惑的だった。国民学校になって第5期国定教科書に変わり、サクラ読本からアサヒ読本になった。挿絵のカラーの美しさに目を奪われた。

学校生活は楽しかった。が、島の子ゆえの困惑も経験した。

担任の小林先生(訓導)のオルガンに合わせて「春の小川」を歌った。

♪春の小川は さらさらいくよ 岸のすみれや れんげの花に

すがたやさしく 色うつくしく 咲いているねと ささやきながら

が、島の子供は「春待つ心」や「春を迎えた喜び」をまったく知らなかった。スミレやレンゲもイメージできなかった。

「小川はさらさらいくよ」と大きな声で歌っても、ヨミカタ(国語)の読本で「フタリハ、川ヘ ハイッテ、サカナヲ サガシマシタ。」などと音読してもイメージや情緒を伴わないものになった。

常夏の島に四季はない。約2500キロメートル北の本土に学ぶ1年生と春の喜びを共有することはできなかった。サイパンには川もないのだった。

ヨミカタ(国語)の読本で

ケサ、ハジメテ 池ノ 水ガ コホリマシタ。

「氷ガ ハッテ、サカナタチハ サムイデショウネ」

「冬」と題する文章に出合った時も当惑した。冬という季節を知らず、池の水が凍るという現象は想像を超えた。

|

|

|

|

初めて口にした氷水

母に連れられてアスリートの町を歩いたことがあった。

サトウキビに囲まれた生家のあたりと違って、お店が並んでいて物珍しかった。わたしたちは、そのとき生まれて初めて氷水というものを口にした。

「イタイヨー イタイヨー」「母ちゃん、これはなんだか痛いものだネ」・・・そんな感想しか言えなかった。わたしはそのとき「冷たい」という語彙を持っていなかったのだった。

|

|

|

ヤシの木の上の一番星

父が公民読本を手にいれてくれたことがある。島民の子たちが日本語を学ぶことを目的に編纂された公学校教科書である。巻頭の文章は

イチバンボシ ミツケタ アノ ヤシノ木ノ ウエニ

一読してよくイメージすることができた。ヤシの島で生まれ、ヤシとともに育ったわたしだったから。

|

サイパン島のヤシの林

撮影:著者

|

|

|

|

なじみ深いホウオウボク

「サイパン桜」とも呼ばれたホウオウボクも島の子にはなじみが深い。

生家の庭にもあって、わたしは枝の先まで登っては心地よい揺れを楽しんだ。

サトウキビ畑の向こうに軽便鉄道の機関車が勢いよく通り過ぎるのを興奮して眺めたものだった。

|

ホウオウボク(鳳凰木)

撮影:著者 |

|

|

|

中学生の好奇心を刺激したオジギソウ(お辞儀草)

|

|

大磯中学校時代のわたし

わたし(右端)と母と弟 |

|

お辞儀をする野草とは?!

忘れない体験がかえって失敗につながることもあった。

(ここで話の前後を補足すると、終戦の翌年1月、わたしと弟は生まれて初めて本土の土を踏み、母は13年ぶりに故国に帰ってきた。わたしは現平塚市内の国民学校3年に編入し、翌年には大磯の学校に転校、中学校も大磯だった。)

中学1年生のときのこと。理科で「めずらしい植物」という単元を学習した。教科書に、世界の「めずらしい植物」が5つ6つ紹介されていた。食虫植物のウツボカズラには驚かされたが、それ以上にわたしの好奇心を刺激したのがオジギソウだった。

「手で触れると枝が下垂し、小葉も閉じる」とあり、簡単な図が添えられていた。

実は、この数行の解説と粗末な一葉の図から、とてつもない想像をしてしまったのである。生家のホウオウボクが木登りの体重移動によって揺れる枝先の動きと、手を触れると下垂するオジギソウの運動が重なってイメージされたのだった。まったくの思いこみに過ぎなかったのだが・・・・・。

原因は、オジギソウもホウオウボクも羽状複葉であることが一つ。体の重みでしなやかにしなうホウオウボクの枝の上下動とオジギソウの下垂運動の混同が2つめ。

幼い子供が敏感に感じ取った足の裏の記憶が中学生を混乱させたようだった。

|

|

|

オジギソウを求めて大磯の山中を探索

夏休みが来るのを待ちかねていたように、わたしはオジギソウを求めて大磯の山という山を歩いた。裏山から次の山、さらに奥の山・・・とわたしの探索はつづいた。

手がかりは例の羽状複葉と接触による枝の下垂だった。わたしの手に触れない羽状複葉の樹木はほとんどないくらいだった。

|

|

大人になって、ついにオジギソウと対面

とうとうオジギソウに出合うことなく、少年期はあっけなく過ぎた。

わが子が、大磯の山を歩きまくったころのわたしの年齢を迎えたころ、わたしはやっと本物のオジギソウに出会うことができた。祭りの夜店で、小鉢に植えられて並んでいたのだった。わずか15センチほどの背丈だった。あの夏の日の好奇心と燃え立つような意欲で心に描き続けてきたオジギソウと、目の前のあまりに小さくかわいらしいオジギソウとを引き比べて、わたしは思わず笑い出してしまった。

あの夏の日の探索は徒労だったのかもしれない。が、わたしを植物の世界に導いてくれたのは、他ならぬ夜店で対面できたオジギソウへのとんでもない思い違いだった。好奇心は草・木・花への関心の素地になった。

ギンヤンマを追い、セミを捕り、うさぎやニワトリを飼育し、その中からたくさんのことを学んだ。自然のなかで体験した直接経験が骨肉となった。

島の少年にとってはスミレやレンゲよりも公民読本のヤシノ木ノウエノ イチバンボシが一番だったように思う。

|

オジギソウの花と葉

|

|

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

百日草の詩(4)へ |

|

|