|

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ›ژq‰®‚©‚çŒِ—§ڈ¬ٹwچZ‚ض

|

|

|

پ@پ@75پC000‚à‚ ‚ء‚½ژ›ژq‰®

پ@ژ›ژq‰®‚حپAچ]Œثژ‘م‚ةڈژ–¯‚جژq’ي‚ة“ا‚فڈ‘‚«‚âŒvژZ‚ب‚ا‚ً‹³‚¦‚é–¯ٹش‹³ˆçژ{گف‚إ‚·پB‚±‚ê‚ًپuژ›ژq‰®پv‚ئŒؤ‚رژn‚ك‚½‚ج‚ح‹“sپE‘هچمپEˆةگ¨‚ب‚ا‚جٹضگ¼‚¾‚»‚¤‚إ‚·پB

پ@چ]Œث‚إ‚حپuژèڈK‚¢ڈٹپv‚âپuژèڈK‚¢ڈmپv‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚µ‚½پBچ]Œثٹْ‚ة‚ح15پC000‚جژ›ژq‰®‚ھ‚ ‚ء‚½‚±‚ئ‚ھ‹Lک^‚ةژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·‚ھپAژہچغ‚ح‚»‚ج‚T”{پA75پC000‚à‚ ‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پB |

ƒ}ƒ“ƒKپFچ]Œثژ‘م‚جژ›ژq‰® |

|

پ@پ@Œِ—§ڈ¬ٹwچZ‚إ‚ح12000چZ‚ةŒƒŒ¸‚µ‚½ƒڈƒP‚حپEپEپE

پ@–¾ژ،‚T”N‚ة–¾ژ،گ•{‚جگVٹwگ§ژ{چs‚ج—‚”N‚ج–¾ژ،‚U”N‚حپAڈ¬ٹwچZ‚ح‘Sچ‘‚ة12پC000چZ‚¾‚ء‚½‚ئ‚¢‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBژ›ژq‰®‚©‚çŒِ—§‚جڈ¬ٹwچZ‚ة‚»‚ج‚ـ‚ـˆعچs‚·‚ê‚خپA‘ٹ“–‚بٹwچZگ”‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ح‚¸‚إ‚·‚ھپA‚»‚جگ”‚ھŒƒŒ¸‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚حپA‚ب‚؛‚إ‚µ‚ه‚¤پH

پ@“–ژ‚جڈ¬ٹwچZ‚جچZژة‚حپAگV’zچZژة‚ح‚Qٹ„ˆب‰؛پA‚W‚Q‡l‚ھ‚¨ژ›‚â–¯‰ئ‚جٹشژط‚è‚ئ‚¢‚ء‚½ژ›ژq‰®‚ئ“¯‚¶ڈَ‘ش‚إ‚µ‚½پB‚ب‚ج‚ةپAگVٹwگ§ژ{چs‚ة‚ب‚é‚ئپAژ›ژq‰®ژ‘م‚ة‚ح‚ب‚©‚ء‚½پgژِ‹ئ—؟پh‚ئ‚¢‚¤گ§“x‚ھ“±“ü‚³‚ê‚ـ‚·پBژِ‹ئ—؟‚ج’¥ژû‚ًژq’ي‚جگe‚ھŒh‰“‚µ‚½‚©‚ç‚ھپA‚ـ‚¸‘و‚PپB‚آ‚¬‚ةپAژ›ژq‰®‚حژq’ي‚ج‰ئژ–ژè“`‚¢‚ب‚ا‚جچ‡ٹش‚ة’ت‚¦‚éژq‹ں‚جژٹش‚ةچ‡‚ي‚¹‚½Œآ•تژِ‹ئ‚إ‚µ‚½پBڈ¬ٹwچZ‚إ‚حˆêگؤژِ‹ئپA’تٹwژٹش‚ج—Z’ت‚ھ‚آ‚©‚ب‚¢ژ™“¶‚ھ‚¢‚½‚±‚ئ‚ھ‘و‚Q‚جŒ´ˆِ‚إ‚µ‚½پB

پ@ژ›ژq‰®‚ئڈ¬ٹwچZ‚جژt’يٹضŒWپEژِ‹ئŒ`‘ش‚ب‚ا‚ج•د‰»

پ@ژ›ژq‰®ژ‘م‚جژt’يٹضŒW‚حپuژtڈ ‚ئژ›ژqپvپAژ›ژq‚حگe‚©‚çژtڈ ‚ة“n‚·‚و‚¤‚ة—a‚©‚ء‚½‹à•i‚ً‚¨—ç‚ج‹Cژ‚؟‚ئ‚µ‚ؤ“n‚·ڈKٹµ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚µ‚©‚µپA‚±‚جڈKٹµ‚ح‚ ‚‚ـ‚إ‚à”Cˆس‚إ‚·پB

پ@‚»‚ê‚ھٹwگ§ژ‘م‚جژt’يٹضŒW‚حپu‹³ژt‚ئگ¶“kپv‚ة‚ب‚èپAژِ‹ئ—؟‚ًگ¶“k‘Sˆُ‚ھٹwچZ‘¤‚ة•¥‚¤‚ج‚ھ‹`–±‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پBژِ‹ئ‚حپAژ›ژq‰®‚جƒ}ƒ“ƒcپ[ƒ}ƒ“‚جپuŒآ•تژw“±پv‚©‚çڈ¬ٹwچZ‚جƒNƒ‰ƒX’Pˆت‚جپuˆêگؤ‹³ژِپv‚ة•د‚ي‚è‚ـ‚µ‚½پBƒeƒLƒXƒg‚حپAپu‰—ˆ•¨پv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚½‚à‚ج‚ھپu‹³‰بڈ‘پv‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@ڈ¬ٹwچZ‚جگ”‚ح’nˆوٹˆگ«‰»“xچ‡‚¢‚ًژ¦‚·ƒoƒچƒپپ[ƒ^پ[

پ@پ@ڈژqپEچ‚—‚جŒ»‘مپA’nˆو‚ج‰ك‘a’nˆو‚إ‚حŒِ—§ڈ¬ٹwچZ‚ج”pچZ‚â“”pچ‡‚ھ‹}‘¬‚ةگi‚ٌ‚إ‚¢‚ـ‚·پBپ@ژل‚¢گ¢‘ر‚حژq‹ں‚ج’تٹw‚ة•s•ض‚بڈ¬ٹwچZ‚جٹw‹و‚ة‚حڈZ‚ـ‚¸پA•ض—ک‚ب’nˆو‚ض‚ئˆّ‚ء‰z‚µ‚ـ‚·پB‚¢‚ـپAژل”N‘w‚جگlŒûŒ¸ڈ‚ھپA‚ـ‚·‚ـ‚·’n•û‚ج‰ك‘a‰»‚ة”ڈژش‚ً‚©‚¯پA’n•û‚ج’¬‚â‘؛‚ج‘¶‘±‚·‚çٹ낤‚¢’nˆو‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@“Kگ³‚بگlŒûچ\گ¬‚ةŒ©چ‡‚ء‚½ڈ¬ٹwچZ‚جگ”‚ھپAچ،‚â’nˆوٹˆگ«‰»‚جژw•W‚إ‚·پB

|

|

|

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹كڈê‚ة‚ ‚ء‚½ژ›ژq‰®

|

|

پ@ژِ‹ئ—؟‚ب‚µپBٹ›‹ڈ‚جژ›ژq‰®پA‘هگىژ„ڈm

پ@ژتگ^‰E‚ج‘ه‚«‚بٹ•ک‚«‚ج‰ئ‚حپA‚i‚q‰،•lگüٹ›‹ڈ‰w‚جگ¼•û‚ة‚ ‚é”_‰ئ‚إ‚·‚ھپA‚±‚ج‰ئ‚جگو‘cپE‘هگىŒF‘¾کY‚³‚ٌ‚حiچ،‚©‚ç162”N‘OپAچ]ŒثŒمٹْپEٹ°‰i‚T”Nپi1852پjپA‚±‚ج‰ئ‚ًٹJ•ْ‚µ‚ؤٹ›‹ڈ‘؛‚ح‚¶‚ك‹ك—ׂج‘؛‚جژq’ي‚ج‚½‚ك‚ةژ›ژq‰®پu‘هگىژ„ڈmپv‚ًٹJ‚«پA“ا‚فپEڈ‘‚«پEŒvژZ‚ب‚ا‚ً‹³‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBژِ‹ئ—؟‚ح–³‚پA–~‚ئگ³Œژ‚ة–ف‚â‚ي‚¸‚©‚بگS‚أ‚¯‚ً‰ئگl‚ھ“ح‚¯‚é’ِ“x‚¾‚ء‚½‚ئŒ¾‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@‚S“x‚جˆّ‚ء‰z‚µ‚إŒ»‰،•lژs—§ٹ›‹ڈڈ¬ٹwچZ‚ة

پ@‚±‚جپu‘هگىژ„ڈmپv‚ح–¾ژ،‚T”NگVٹwگ§‚جژ{چs‚إ–¾ژ،7”N9ŒژپA‚»‚ج‚ـ‚ـ’jڈ—ژ™“¶70–¼‚ھٹw‚شچZ–¼پuٹ›‹ڈٹwژةپv‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‚³‚ç‚ة—‚”Nپuٹ›‹ڈٹwچZپv‚ئ‰üڈج‚µپA‚±‚جٹ•ک‚«‚ج”_‰ئ‚ةٹشژط‚肵‚½پuٹ›‹ڈٹwچZپv‚ح–¾ژ،11”Nپi1878پj‚XŒژ‚ـ‚إٹJگفˆب—ˆ26”NٹشپA‘±‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚»‚جŒمپAٹ›‹ڈٹwچZ‚حژ™“¶گ”‚ج‘‰ء‚إچZژة‚ھژè‹·‚ة‚ب‚èپA‚S“x‚àˆع“]‚ًŒJ‚è•ش‚µپAچ،“ْ‚جٹwچZپiژتگ^‰E‰؛پjپA‰،•lژs—§ٹ›‹ڈڈ¬ٹwچZ‚ةژٹ‚è‚ـ‚µ‚½پB

پ@پu‚¨ژtڈ ‚³‚ٌپv‚ئŒؤ‚خ‚ê‚ؤ‚¢‚½گV‰H‚جژ›ژq‰®‚ج‰ئ

پ@چ]Œثژ‘م’†ٹْˆبچ~پAژ›ژq‰®‚ھ’nˆو‚ج‹³ˆçژ{گف‚ئ‚µ‚ؤ‘ه‚«‚ب–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤ژ‘—؟‚⌾‚¢“`‚¦‚ھ“Œ‰،‰ˆگü‚ة‚ح‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@چ`–k‹وگV‰H’¬‚جڈ¬’rگ^Œل‚ئ‚¢‚¤گl‚إپA’nˆو‚جگlپX‚ح‹ك”N‚ـ‚إ‚»‚ج‰ئ‚ج‰®چ†‚ًپu‚¨ژtڈ ‚³‚ٌپv‚ئŒؤ‚ٌ‚إ‚»‚جٹˆ–ô‚ًڈج‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@ڈ¬’rگ^Œل‚³‚ٌ‚حچ`–k‹و‘ه“¤Œث’¬‚جڈ¬àV‰ئ‚ةگ¶‚ـ‚êپA’Pگgچ]Œث‚ةڈo‚ؤپAˆê—¬‚جڈ‘‰ئپE“¹–{پi‚ا‚¤‚ظ‚ٌپjگوگ¶‚ةژtژ–‚µپAژt‚ھ“؟گى‚P‚T‘مڈ«ŒRپEŒcٹى‚ةڈ‘‚ً‹³‚¦‚éچغپA‹¤‚ة“oڈ邵‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚»‚جŒمپAگV‰H’¬‚جڈ¬’r‰ئ‚ة“ü‚èپA’nˆو‚جژq’ي‚ً‘ٹژè‚ةژ›ژq‰®‚ًٹJ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚S‘م–ع“–ژه‚جڈ¬’rڈ¹ژi‚³‚ٌ‘î‚ة‚ح“–ژ‹³‚¦‚½پAپu“ا‚فپAڈ‘‚«پAŒvژZپA“‚ژچپA—‰بپA”_‹ئپv‚ب‚ا‚ج‹³چق‚جٹ|‚¯ژ²‚ھ‘هژ–‚ة•غٹا‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

|

|

‰،•lژs—§ٹ›‹ڈڈ¬ٹwچZ‚ج‘OگgپAژ›ژq‰®پu‘هگىژ„ڈmپv

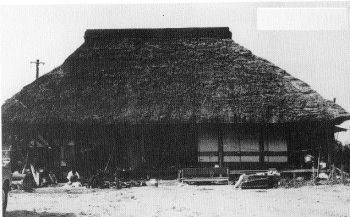

‰،•lژs—خ‹وٹ›‹ڈ‚U’ڑ–ع‚ةŒڑ‚ء‚ؤ‚¢‚½ژ›ژq‰®‚¾‚ء‚½پu‘هگىژ„ڈmپvپBڈ؛کa‚S‚V”N‚XŒژژB‰eپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپF‘هگىپ@ژہ

Œ»چف‚ج‰،•lژs—§ٹ›‹ڈڈ¬ٹwچZ

ژB‰eپFگخگىچ²’qژq

|

|

|

|

ژq’ي3500گl‚ً”yڈo‚µ‚½پAˆہٹyژ›‚جڈ@àV•¶ژRژt‚جپuژڈKٹwچZپv

|

|

پ@پ@پ@–¾ژ،18”NپAژ›‚ج‹«“à‚ةٹwچZŒڑگف

پ@ ‚i‚q“ى•گگü‚ج•گ‘ ’†Œ´‰w“ŒŒû‚©‚ç‚ظ‚ا‹ك‚¢پAŒ»چف‚ج‰؛ڈ¬“c’†‚Q’ڑ–ع‚جڈZ‘î’n‚ة‘‚“´ڈ@پEˆہٹyژ›‚ح‚ ‚è‚ـ‚·پB

پ@ژR–ه‚ً‚‚®‚ء‚½–{“°‘O‚جچ¶‘¤پAڈ¬چ‚‚¢ڈٹ‚ةچ‚‚³3‡b‚جگخ”èپgڈ@àV•¶ژRژtèٌ“؟”èپh‚ھپEپEپEپB

پ@‚±‚جژ›‚جڈZگEپAڈ@àV•¶ژRژtپiŒ»ڈZگEپEڈ@àV•¶—ا‚³‚ٌ‚ج‘c•ƒپj‚ھ–¾ژ،18”Nپi1885پjپA‹«“à‚ةپuژڈKٹwٹظپvپi‚ج‚؟پAژڈKٹwچZپj‚ئ‚¢‚¤ژ„ڈm‚ًٹJچZ‚µ‚½‚ج‚إ‚·پB‚±‚ج‘ه‚«‚ب”è‚حپA‚±‚±‚إٹw‚ر‘ƒ—§‚ء‚½ژq’ي‚ھ‘هگ³10”NپAژt‚جˆâ“؟‚ًژأ‚ٌ‚إٹٌگi‚µ‚½‚à‚ج‚إ‚·پB

پ@پ@پ@Œµ‚µ‚پA—D‚µ‚پB58”Nٹش‚ة3500–¼‚ھ‘²‹ئ

|

پ@‚±‚جٹwچZ‚حگqڈيڈ¬ٹwچZ‚T”N‚ًڈI‚¦‚½‘g‚ئ“¯چ‚“™‰ب‘²‚ج‘g‚ج‚QƒNƒ‰ƒXپBچZ’·‚ج•¶ژRژt‚ج‹³ˆç‚ح‘ه•دŒµ‚µ‚پA–ٌ‘©‚ًژç‚ç‚ب‚¢گ¶“k‚ح’‹گH–³‚µپB•sگ³‚ً‚·‚éژq‚ة‚ح‚¢‚آ‚àژè‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚½ڈ¼—tڈٌ‚إ—eژح‚ب‚‘ج”±‚ً—^‚¦‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج”¼–تپAˆ¤ڈî–L‚©‚إپA•n‚µ‚¢”_‰ئ‚جگ¶“k‚ة‚حŒژژس–ئڈœ‚â‹ح‚©‚ب–ىچط‚ج•t‚¯“ح‚¯‚¾‚¯‚إچد‚ـ‚¹‚½‚è‚à‚µ‚ـ‚·پBڈ‘پA’Z‰جپA”o‹هپA‚»‚ꂼ‚ê‚ةچ†‚ًژ‚آچثگl‚ج‹³ˆçژز‚إ‚·پB

پ@ |

‘هگ³ٹْپAژڈKٹwچZ‚جچفچZگ¶‚ئ‘²‹ئگ¶

Œم—ٌ‚©‚ç2—ٌ–عپA’†‰›’·‚¢‚ ‚²‚ذ‚°‚جگl‚ھچZ’·‚جڈ@àV•¶ژR

پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFŒ´ڈCˆêپiگىچèژs’†Œ´‹وڈ¬گ™گw‰®’¬پj

|

|

پ@پ@‚±‚¤‚µ‚½•¶ژRژt‚ً•ç‚¤—¼گe‚حگ”‘½‚پA‚ي‚ھژq‚ً‹£‚ء‚ؤ“üٹw‚³‚¹‚ـ‚µ‚½پB’nŒ³‚ج’†Œ´‘؛‚ح‚à‚ئ‚و‚è‹ك—ׂج‘؛پXپA‰،•l‚â“Œ‹‚©‚ç‚à’ت‚ء‚ؤ—ˆ‚ـ‚µ‚½پB–¾ژ،18”N‚جٹJچZ‚©‚çڈ؛کa18”N‚ج•آچZ‚ـ‚إ58”Nٹش‚ج‘²‹ئگ¶‘چگ”‚حپA3,500–¼‚ً’´‚¦‚½‚ج‚إ‚·پB

پ@‰جگlپE‰ھ–{‚©‚جژq‚ج•ƒ‚âŒZ‚ç—L”\‚بگlچق”yڈo

پ@’†Œ´’¬پiپ¦‘هگ³14”Nپ`ڈ؛کa‚W”N‚ـ‚إ‚ ‚ء‚½’¬–¼پBŒ»چف‚جگىچèژs’†Œ´‹و‘Sˆوپj‚جڈ‰‘م’¬’·‚إڈZ–¯”Oٹè‚جٹغژq‹´‰ث‹´‚â—X•ض‹اٹJگف‚ب‚ا’¬‚ج”“W‚جٹî‘b‚ً’z‚¢‚½ˆہ“، ˆہ‚³‚ٌپB

پ@چ‚’أ‘؛‚ج‘؛’·ژ‘م‚ةٹض“Œ‘ه’nگk‚إ”يچذ‚µ‚½“Œ‹‚©‚ç‚ج”ً“ï–¯‚ةگ†‚«ڈo‚µ‚ً‚µ‚ؤ‹~ڈ•‚µ‚½چaŒû‚ج‘هٹر“ذ‹g‚³‚ٌپi‰جگlپE‰ھ–{‚©‚جژq‚ج•ƒپA’¤چڈ‰ئپE‰ھ–{‘¾کY‚ج‘c•ƒپjپB

پ@“‡چè“،‘؛‚ج–ه‰؛گ¶‚إ‰ھ–{‚©‚جژq‚ةژچ‰ج‚ًژw“±‚µ‚½چث”\–L‚©‚بŒZپE‘هٹرگل”Vڈ•‚³‚ٌپi29چخ‚إ‘¼ٹEپjپB

پ@پ@‚±‚جڈ@àV•¶ژRژt‚ح‘هگ³ٹْ‚âڈ؛کaڈ‰ٹْ‚ج’nˆو‚ج”“W‚ةژw“±“I–ًٹ„‚ً‰ت‚½‚µ‚½گlچقپA‚ـ‚½ژںگ¢‘م‚جگlچقˆçگ¬‚ةگs—ح‚µ‚½گlپX‚ًگ”‘½‚”yڈo‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جŒ÷گر‚جˆج‘ه‚³‚حپA’¬‚â‘؛‚جژ›ژq‰®‚جˆو‚ً’´‚¦پAچ،‚àچL‚Œê‚èŒp‚ھ‚ê‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@پ@‘±‚«‚حپA‰؛‹Lƒ{ƒ^ƒ“‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ–¾ژ،‚T”N‚جگVٹwگ§“±“ü‚إŒِ—§ڈ¬ٹwچZ‚ضپA‚ً‚²——‚‚¾‚³‚¢پB

|

|

|

پu‚ئ‚¤‚و‚±‰ˆگüپv‚s‚n‚o‚ة–ك‚é |

|

ژںƒyپ[ƒW‚ض |

|

پu–عژںپv‚ة–ك‚é |

|

گVٹwگ§‚ج“±“ü‚ض |

|

|