すり減った一番札所、杉本寺の石段

まず最初に“坂東33ヵ所観音巡礼”の一番札所、鎌倉の杉本寺へ行きました。山門をくぐり、本堂に向かう石段へ。そこで私はビックリ・・・。石段の角がすり減って丸坊主になっているではありませんか。人が石段を登って通るだけでこんなに石が摩耗するとは・・・! いかに多くの人が遠く鎌倉時代からこの石段を登って参拝してきたかを証明するもので、わが国庶民の伝統文化の一つだったことを現代に伝える証しだと痛感したのでした。寺がこのすり減った石段を危険と判断したのでしょう。その横に新しい石段が並行して造られていました。

|

すり減った杉本寺の石段(中央)。左側が現代の石段

撮影:西川清さん(港北区錦が丘) |

|

|

人生の年代のような苦楽の1300キロ行程

納経所で納経の掛け軸を買い、それに朱印をいただき、次は2番札所、逗子市の泉鏡花がしばしば詣でたことで知られた岩殿寺へ。続いて3番札所の安養院、ここは源頼朝の妻・北条政子が夫の菩提を弔うために建てたお寺。さらに4番札所は長谷観音。ここまでは鎌倉市内、スイスイと回れます。が、ここから一気に小田原市内に飛んで飯泉観音。そこから厚木市の飯山観音、平塚市の金目観音、座間市の星の谷観音で神奈川県内8ヵ寺が終わります。

次は埼玉県に入って9番札所から12番までの4ヵ寺。東京都内は13番札所、有名な浅草寺の浅草観音の1ヵ所だけ。14番札所は、横浜市内唯一の弘明寺観音。ここから群馬県高崎市や榛名山麓まで遠く飛び15番と16番。

栃木県内4ヵ所と茨城県内6ヵ所は最寄駅から数十キロも離れていたり、日光・中禅寺や八溝山中の山道が険しかったり、たいへん難儀な行程です。

街中の観音様と山中の観音様とは足場が違う。急な坂道に岩や根っこや岩がゴロゴロ・・・

撮影:西川清さん |

|

道中にこんな大きな滝もあります

撮影:西川清さん

|

|

最後に千葉県内に入って7ヵ所。房総半島の先端にあり第33番札所の那古寺では、高台の境内から陽に照らされた太平洋の大海原を眺めながら、とうとう果たした満願の達成感をしみじみと味わうことができました。

第1番札所の杉本寺からの全行程は約1300キロになりますが、満願を果たした時の私の実感は、「この行程こそ人生そのものように設定された道程であるなぁ」でした。初めの鎌倉や逗子の1番から4番の道中はスイスイと観光気分、まさに親の加護に守られた幼少期に相当。それが人生の働き盛りの中年期に相当する道中は、山道の登りがきつく、根っこや大きな石で足元が悪い。人生の晩年期は、平坦地が多い千葉県のようです。

満願の第33番札所、那古寺の観音堂

撮影:西川清さん |

|

房総半島の先端、那古寺の境内からは太平洋が一望

撮影:西川清さん

|

|

昔の人は“百観音”参拝が夢

西国33ヵ所霊場、坂東33ヵ所霊場、秩父34ヵ所霊場をあわせ、「百観音」といい、昔の人はこれをお参りすることが生涯の夢だったようで、どこの神社にも境内の片隅に「百観音結願記念」とか「満願供養塔」の名の石碑が建っています。この百観音の100番目の結願のお寺は、秩父34ヵ所霊場の第34番観音、埼玉県皆野町の水潜寺(すいせんじ)。余談ですが、民謡「秩父音頭」はここ皆野町で誕生したそうです。

秩父34ヵ所観音霊場とは埼玉県秩父地方にあるのでそう呼びますが、西国霊場や坂東霊場のように観音様が広範囲に点在しているわけでなく一地方にかたまっているので巡礼期間が短く、回りやすい。私は正月休みに家族5人で2泊3日、旅館に泊まり込み、車で34ヵ所を回り終えました。

百観音の結願寺、水潜寺観音堂

撮影:西川清さん

|

|

水潜寺の歌碑

撮影:西川清さん

|

|

時間と金がかかる百観音結願

西国33ヵ所霊場は新幹線で関西まで通わなければならず、時間と交通費がかかります。そのうえ、西国の33ヵ寺は納経の受付時間が午後5時まで、1分でも過ぎると納経所が閉まってしまいます。宿に泊まってまた翌日納経に行かなければならず、西国巡礼は効率が悪く、経費がかかります。でも、なんとしても百観音は達成したい・・・。

近場に数日で回れる33番観音霊場は無いものだろうか。まだインターネットもない38年前、私が探しだしたのは“武蔵野33ヵ所観音霊場”でした。

西武池袋線の最寄駅・練馬高野台駅からの1番札所・長命寺に始まってその沿線にずらっと並び、最後が埼玉県飯能市にある第33番札所、天王寺。

この当時、無名の武蔵野33ヵ所観音霊場などという札所を回る者はほとんど皆無、一日8ヵ所ほど歩いても巡礼者らしき人には一人も会いませんでした。それでも、ただひたすら次々札所を訪ね歩きました。西国や坂東のような名刹があるわけでもなく、ほとんどの霊場が記憶の外になってしまいました。ただ印象に残っているのは、以下のお寺さんだけ。

26番札所、聖天院に祭った高麗王・若光の墓 提供:斎藤幸一さん(日吉)

朝鮮半島で繁栄していた国、高麗(高句麗)が唐に攻められ滅亡。難を逃れてここ、埼玉に王族・貴族が移り住んだという。その当時、この地を治めていた王様の像。地名「高麗川」の由来もここから。

|

|

武蔵野33ヵ所観音霊場、33番札所の天王寺。通称「竹寺」

提供:斎藤幸一さん(日吉)

埼玉県飯能市。周囲が竹林、茅葺き屋根の本堂です。

|

|

人間力を高める、屋外研修の観音巡礼

けさ(2014.3月18日)のNHKテレビが「新人研修に観音巡礼を取り入れている企業が100社以上も」と四国88番観音巡礼を取り上げていました。菅直人元総理もお遍路をやるほどですから、自己啓発や精神修養になるはずです。

観音巡礼はオリエンテーリングによく似ています。地図を片手に見ず知らずの札所を訪ね歩きます。「こんどはどんなステキなお寺さんかな」と想像するだけで胸がワクワク、好奇心をかきたてられる、じつに楽しい小さな旅です。

お遍路用語の「同行二人」、ご存じですか。独りで歩いていても「弘法大使様(空海)が一緒に歩いてくれて守ってくれている」ということ。はい、そのとおり。そう思えば、だれでも心強くなります。それが忍耐力、判断力、推理力、記憶力、方向感覚などを養い、歩くことで体力が自然に身につきます。総合的な人間力を高めるのが、屋外研修の観音巡礼ではないでしょうか。

ただし、バスツアーで各霊場の境内までバスが乗りつけ、ガイドの「はい、ここが何々の観音さまでゴザイマ〜ス!」の声に引率される団体旅行では、何も身に着きません。

さぁ〜、あなたも独りで休日に、下記ボタンの「横浜七福神」巡りをしてみませんか!

|

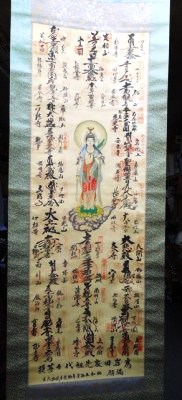

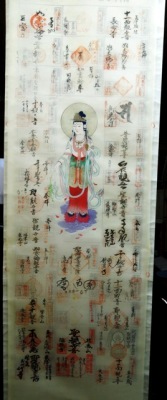

坂東三十三ヵ所観音霊場納経掛け軸 (岩田忠利所蔵)

最上段、中央の納経が長野の善光寺。

奈良時代の律令制で箱根・足柄峠から東の東海道を「坂東」、碓井峠から東の山東道を「山東」と定められ、後に両方を合わせて「坂東」と呼んで、現代の「関東」になりました。

坂東三十三番札所は神奈川県を振り出しに埼玉・群馬・東京・栃木・茨城・千葉と関東全域に散在しています。四国88ヵ所霊場は四国の4県で行程1200キロですが、坂東霊場の行程は1300キロ。

三十三ヵ所すべてを巡礼し終えると長野県長野市の善光寺にお礼参りする慣わしになっているので、関東1都6県に長野県が加わります。

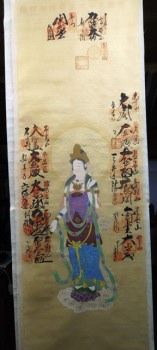

西国三十三ヶ所霊場納経掛軸

(未表装) (岩田忠利所蔵)

西国(さいこく)三十三ヶ所霊場は、日本で最も歴史ある霊場です。奈良時代後期の養老2年(718)、奈良県桜井市にある長谷寺の徳道上人が62歳のときに開祖した霊場といわれています。が、当時は世間に受け入れられませんでした。その後約270年、花山院(968-1006)が復活させ、中興の祖と呼ばれています。

四国八十八ヶ所霊場は、平安時代前期の弘仁6年(815)、弘法大師(空海)が42歳のときの開祖。西国三十三ヶ所のほうが約100年古いのです。

西国霊場には三十三ヶ所のほかに開祖である徳道上人の墓と花山院ゆかりの寺が番外霊場とされています。 上の納経掛け軸の最上段、二つの朱印がそれ。私は奈良県桜井市の長谷寺と京都市内の霊場を参拝した折、納経を済ませました。

西国霊場は近畿2府4県、京都・大阪・和歌山・奈良・滋賀・兵庫の各県に岐阜県が加わる地域にあり、各寺間が離れているため、かなりの日数を要します。上の私の納経掛け軸には滋賀県の石山寺・三井寺、京都の観音寺・清水寺・六波羅蜜寺・頂法寺・行願寺・善峯寺・穴太寺など15ヵ所の朱印が押されています。

|

|

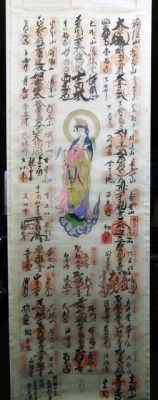

秩父三十四ヵ所観音霊場納経掛け軸(未表装)

(岩田忠利所蔵)

秩父霊場の起源は諸説があって理解しがたいので割愛。西国、坂東とも複数の県にまたがる広い地域に点在する霊場ですが、ここ秩父霊場は埼玉県内の秩父地方という一定地域に集中しているので巡礼は数日で済みます。

私は正月休みに家族を車に乗せ、旅館に2泊して3日間で33ヵ所を満願しました。道中の道が狭く、車を畑に落としたりしたこともありましたが、いまはいい思い出に・・・。

|

武蔵野33ヵ所観音霊場納経掛軸(未表装)

(岩田忠利所蔵)

|

|