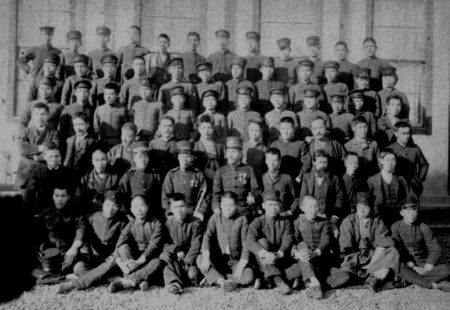

写真1

現存の写真は四国松山「坊っちゃん記念館」と、この写真だけ

|

明治28年(1895)夏目漱石(3列目左から2番目)が愛媛県松山中学校の教員として赴任、この年2月卒業生と教職員との記念写真

提供:勝田正之さん(青葉区美しが丘。勝田久貫氏長男) |

|

松山中学教員時代の漱石が写る唯一の写真。『坊っちゃん』のモデルが勢揃いする貴重なもの

漱石が松山時代、生徒と一緒に写真を撮ったのは、この時が最初で最後だといわれています。不巧の名作『坊っちゃん』はこの松山生活をモデルにして書かれたもので、登場するモデルの教員や生徒が並んで写っています。校長はタヌキ、教頭は赤シャツ、英語の教師はうらなり、数学は山嵐、画学はのだいこ・・・と漱石があだ名を付けた面々。それだけに、この写真は日本文学史を研究するうえでも貴重です。

写真提供者も小説に登場のモデル

最前列の左端が写真の持ち主だった勝田久實さん。この人は当時悪ガキのリーダーで、宿直当番の漱石が夜半就寝中、カヤの中に数十匹のバッタを投げこんだ生徒。小説『坊っちゃん』のこの件を、懐かしく思い出すお方がいらっしゃることでしょう。彼は、長じて駒場連兵場の連隊長に出世しています。

駒場練兵場と連隊長

明治時代、現在の駒場~池尻~三宿の一帯を「駒場野」と呼び、その広大な土地は帝国陸軍の用地として買収され、兵舎や訓練用の軍事施設が建っていました。駒場練兵場はその一角にあり、弾薬や食糧の輸送を任務とする兵隊の訓練施設。現在の三宿あたりは兵隊やその家族相手の店や旅館が軒を並べ、たいへん賑わっていました。

練兵場の連隊長だった勝田久實さんは、昭和57年(1982)に103歳という長寿を全うするまで祐天寺駅近くに住んでいたのも、祐天寺が勤務地の三宿に近かったからでしょう。

|

|

写真1の裏話・・・

意識不明のまま入院、闘病生活

前のNO.11に触れたように私は30歳の頃、意識不明のまま、武蔵小杉駅前の東横病院にタクシーに乗せられ、入院しました。

1週間ほどの間、危篤状態が続き、実際は自分では記憶にありませんが、ある日、突然眼をパッチリ見開き、この世に生還しました。

その後、意識が回復してからの闘病生活は、高熱と自力で身動きできない体力に苦しむ日々でした。病室の天井だけを見つめる生活・・・。東横線の電車がホームに入る音、駅員の甲高いアナウンスの声、病院前の通りを往来するざわめきの音。風に乗って秋祭りのお囃子(はやし)の笛や太鼓の音・・・、聴覚だけは敏感です。

1歳児同然の体力

やがて家族のかえ添えでどうにかベッドの上に起き上がれるように。続いて数日後、ベッドにつかまり立ちが・・。さらに数日、寝静まった病院の廊下を大きな“歩行器”を両手で抱えて歩行の練習。まさに体力は1歳前後の赤ん坊同然です。

ようやく独りでトイレへ行けるようになったある日、病室が個室から二人部屋に替わりました。

|

|

隣のベッドは四国の名門の人

隣は尿道結石の勝田恒雄さんという30代の人。“石”が暴れないときは健康そのもの、話し好きで話しだしたら止まりません。

武蔵小杉駅東口の前にある大きな工場で、わが国最大手の輪転機メーカー、東京機械製作所玉川製造所の本社・課長さんです。

兄・勝田久昭さんは最寄駅、中目黒駅に住み、本社の専務取締役としてこの大会社を第一線で取り仕切っていらっしゃるとのこと。

入院患者同士の二人は、勝田さんが話す人、私が聞く人。これが連日の仕事のようでした。

勝田さんの実家は四国の松山でその名が轟く名門の勝田家。

祖父の兄弟は弁護士・大臣・軍人

祖父は3人兄弟の長男で弁護士。その弟、次男の主計さんは上京し政界人り、昭和初期の寺内内閣と清浦内閣で大蔵大臣、田中義一内閣で文部大臣を務めました。同郷の正岡子規に俳句の師匠を紹介、俳人子規を生むきっかけをつくった人でもありました。

その弟、久貫さんが写真左に登場の職業軍人となり駒場練兵場の連隊長でした。

と、入院中に勝田恒雄さんから実家のお話をいろいろうかがいました。

左の写真は病気の代償

それからかれこれ10年。私は沿線住民の皆さんと『とうよこ沿線』編集に没頭、第30号の「アルバム拝借」の昔の写真探しに奔走しているときのことでした。ふと頭に浮かんだのが、中目黒の住人という東京機械製作所・専務・勝田久昭さんのこと。さっそくご自宅を訪ね、左の写真などを探していただきました。

結局、この写真は、私の病気→入院→勝田恒雄さんとの出会い→兄・勝田久昭さんとの出会い→写真持ち主・勝田正之さん(故勝田久實さん長男)という人との繋がりの“産物”、病気にならなければお目にかかれなかった“病気の代償”でした。

|

|

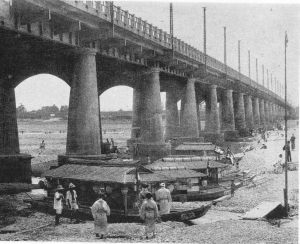

写真2

昭和3年(1928)当時の料亭「水光亭」入り口

看板に「鮎料理御好 鉱泉温浴」と書かれている

水光亭跡の現在

高層ビルは水光亭の一角にあった富士観会館跡地に建ち、松の木だけが当時の面影を遺す。 |

|

|

昭和3年、水光亭前にあった船着場と大正14年完成の二子橋

屋形船に乗る水光亭のお客さん

多摩川での風流な舟遊び。屋形船は水光亭所有「水光15号」

女性は玉川の芸妓。船尾のカゴには鵜飼いの鵜が見える

|

|

|

|

写真2の裏話

初訪問の二子玉川の街

昭和62年9月、「とうよこ沿線」40号の取材で初めて二子玉川の街に降り立ちました。この街には知り合いは一人もいない。それだけに人との出会いに胸はワクワク・・・。西口の玉川高島屋の周りが若い女性たちで賑わっています。

「さ~て、どこへ行こうか。まず食事をしてから・・・」。多摩川方向に出ると、大きなレストランが目に入り、近づくと数名の客が入店待ちしています。

その人たちに聞けば、ここはテレビや雑誌に再三取り上げられる人気の店「チーズケーキ・ファクトリー」だと言う。さすがに本格的なアメリカンケーキとレストランです。店内に入ると、多摩川を見下ろす絶好のロケーション。広い店内は50~60席が若い男女で満席、稀に見る繁盛店です。

食事後、店長を呼んで社長を取材したい旨を告げました。

現れたのは元有名料亭の令嬢

現れたのは、親しみのある笑顔の女性社長、雨宮道子さん(旧姓森)。話すほどに彼女は生粋の“二子玉っ子”。

刀鍛冶師だった祖父・森 与三郎さんが大正時代ここ多摩川岸に料亭「水光亭」を創業。父・森 倫平さんはその2代目です。屋敷内に鉱泉が湧き出ていて温泉気分に浸って多摩川の鮎料理を味わえます。

大正14年に二子橋が完成、玉川電鉄も渋谷から乗り入れ、遊園地「二子玉川園」も開園、一気に二子玉川が東京都心の行楽地として注目され、料亭「水光亭」は大人の行楽の場として客が増え、時の大物政治家や宮様方なども常連客になりました。

彼女はその有名料亭の娘として幼いころから日舞・三味線・長唄・小唄・華道・茶道・手芸人形作り水泳・ゴルフと十芸をたしなむ才女です。

そんな彼女の実家には写真左のような大正・昭和初期の二子玉川の時代を映す写真がたくさんありました。

|

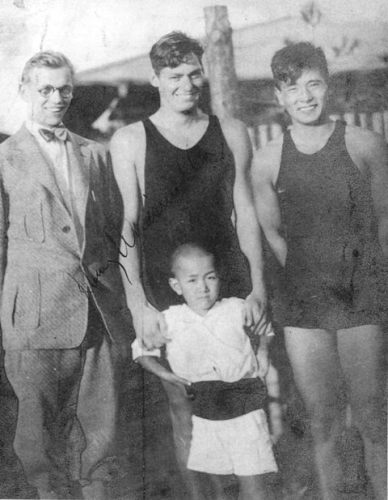

写真3

ターザン(ワイズミュラー)が昭和4年、二子玉川に現る!

|

男の子は写真提供者・森光世さん(7歳)。

中央がターザン映画の6代目ターザンとなったワイズミュラー選手。下の子が森光世さん、右が五輪100m銅メダリリスト・高石勝男選手。左がドイツの金メダリスト・アルネ・ボルグ選手 |

|

|

6代目ターザン映画から。ターザンの家族

|

妻のジェーン、ボーイ、チータ。チンパンジーのチータの演技はアカデミー賞ものと言われるほどでした。ターザン映画24作品中、ワイズミュラー

主演作品が12作品と半数を占め、一世を風靡しました |

|

|

|

写真3の裏話

遊園地「二子玉川園」前の「玉川喫茶店」とトンカツ

上記雨宮道子さんに紹介されたのが、親戚の森 光世さん。彼の家は、児童遊園地「二子玉川園」前の洋食と喫茶店のモダンな「玉川喫茶店」でした。

父親の森 誉一さんは東京で本格的な“トンカツ”専門店第1号が出た昭和4年ころ、いち早くそれを参考にしてメニューに採り入れ、繁盛していました。

東京・御徒町の洋食店「ポンチ軒」で食べた厚みのある豚カツを「これは旨い!」とその料理法を研究し独自の味にしたのでした。

日本競泳選手合宿所の食事の世話

大正14年(1925)玉川電鉄直営の玉川プールが「二子玉川園」の南端にあり、夏場の子供プールは都心からの客で賑わっていました。競技用プールは日本で唯一の世界水泳連盟公認のもので、ここでの競技記録が世界に正式記録として認められるのです。

第9回アムステルダム・オリンピック(1928)で大活躍し「第1期水泳王国ニッポン」を築いた日本選手団は、この玉川プールの合宿所で合宿しその成果を挙げたのでした。選手の激しい練習のスタミナ源としてトンカツが喜ばれ、合宿所の食事の世話一切がこの店に任され届けていました。毎食の食事が楽しみな選手とは、自然と親しい間柄に。

ワイズミュラーと写真を撮る

この年、昭和4年、五輪で優勝した世界水泳の覇者を朝日新聞社が招きで、全日本代表選手との競泳大会が開かれました。なかでも観客の注目は、アメリカのジョニー・ワイズミューラー(1904-1984)。世界新記録を24回も書きかえた超人的な選手で、身長190センチ、体重90キロの堂々たる体格のうえにハンサムな青年です。

このワイズミューラーとオリンピックで100m自由形で競泳し銅メダルを獲得した高石勝男選手がこの日、競技を終えて談笑していました。そこを森光世さんが父親に連れられ通りかかると、高石選手が「坊や、一緒に写真撮ろう!」と声をかけました。それが、「Weissmuller」サイン入りの写真左です。

あの選手が英雄、ターザンになるとは!

「まさか、あの選手が世界の英雄、6代目ターザンになるとはねぇ!」。この写真を見つめながら、こう述懐する森光世さんです。「私も若いころ、渋谷の映画館前の行列に加わっては、ターザン映画を毎回欠かさず観に行ったもんですよ」と楽しそうに話されます。

たしかにターザン映画は、終戦直後のすさんだ日本の子供たちの心に勇気と希望を与えてくれました。密林で次々起きる窮地のシーン、これをターザンとチンパンジーのチータとのコンビで木から木へと飛び移りながら現場に急行、救出する・・・。映画館内は一斉に拍手と歓声、そして安堵の胸をなでおろす観客。

男の子の遊びに森や林で飛び回る“ターザンごっこ”が大流行したのは、この頃でした。

|

写真4

餅をつく、来日したばかりの青年と高見山

|

昭和57年9月5日、自由が丘南口商店街(現マリクレール)主催のその「チャリティー餅つき大会」シーン 撮影:岩田忠利

左がハワイから来日して3カ月、高砂部屋に入門した「若高見」。右が高見山 |

|

大相撲随一の巨漢・小錦(285㌔)と舞の海(85㌔)

|

体重差は、なんと200キロ。通算対戦成績は5勝7敗、舞の海(現大相撲テレビ解説者)に負け越しています

転載:インターネット |

|

|

写真4の裏話

広告面で協力の自由が丘のお店

情報発信の経費を紙媒体の雑誌『とうよこ沿線』と通信媒体のホームページとで比べると、紙媒体は印刷所での印刷費・書店などへの配本費用・在庫の保管費用など非常に経費がかかります。本誌発行の悩みは、いつもその経費でした。

その経費捻出には義母・鈴木善子が商店街のお店を一店一店足繁く回っては広告提供をお願いし、快諾いただくと編集室に帰ってその広告のデザインを深夜まで手がけ、翌日それをその店に見せにうかがいます。広告セールス、広告デザイン、誌面掲載、広告料集金までの一連の業務は、並大抵な労力ではありませんが、自由が丘の街の皆様にはこの広告提供面でたいへんご協力いただき、窮地を救ってもらいました。

餅をつく、天然パーマの若い力士

昭和57年9月のこと、自由が丘商店街から電話がありました。「大相撲の力士が来て、餅つき大会をやります。取材に来てください」。

写真はそのときの自由が丘南口商店街(現マリクレール)主催の「チャリティー餅つき大会」のシーンです。左の“天然パーマ”の青年はハワイから6月来日し7月初土俵を踏んだばかりの若い力士。人一倍大きく、写真の見栄えもよい。私は彼を被写体にシャッターを切りました。ぎこちない手つきで杵を持ち、餅をついています。しこ名をうかがうと、同じハワイ出身の高見山が先輩の高砂部屋の「若高見」。

体重計2台で計った新弟子検査

写真左の2ヵ月前、若高見の新弟子検査では体重計の目盛りが振り切ってしまい、もう1台用意して脚を片方ずつ乗せて測定し2台の数値を合計しました。腕も太すぎて血圧計が使えない始末。足のサイズは35センチ。相撲協会で困ったのは、国技館の力士専用トイレの個室便器が小さすぎ、陶器メーカーに特注したそうです。そういえばハワイからの機中、機内のトイレにはそんなに大きいのがあったのでしょうか。

引退を惜しまれた史上最重量力士

若高見はその後、めきめき頭角を現し大関昇進の「小錦」に。まさか、あの青年が幕内最高優勝3回、三賞受賞10回、外国人力士初の大関になろうとは、私は夢にも想像しませんでした。

関脇時代、大関昇進を賭けた大関北尾との対戦で靱帯損傷・骨折の大けが。以来小錦は一時、大関に昇進したものの、その後遺症に苦しみ、現役晩年は平幕が続き、負けると土俵の地面を叩いて悔しがったものです。その向上心を失わず前向きな彼の姿を称してファンそれぞれが「コニちゃん」「サリー」「黒船」の愛称で呼んだものです。

小錦が引退を決意した平成9年九州場所では、場内一斉に「辞めないで~~!」コールの大合唱が起きたほど。300キロ近くの大相撲史上最重量力士・小錦は、ファンに引退を惜しまれ、存在感ある絵になる本名・小錦八十吉でした。

|

|

|

「とうよこ沿線」TOPに戻る |

|

次ページへ |

|

「目次」に戻る |

|

|

|

|

|