|

4ページものの1ページ目。右上はトンコ節で一世を風靡した歌手・久保幸江さん |

|

|

|

左上6名が顧問の先生。楠本憲吉先生は「クスケン死んでも句を残す」 |

|

|

|

デスクキャップ制と初代デスクキャップ

第9号“梅”からマンネリ化を廃し、スタッフの参画意識高揚と知恵の結集をめざし、「デスクキャップ制」という新しい編集体制にした。編集会議はデスクキャップが議長役を務め、みんなの企画や意見をまとめ、スタッフの各ページの担当を決める。さらに、デスクキャップは発行に至るまでの編集進行状況をチェックすることと、提出されたスタッフの原稿を校正するという重要な役目もある。

その初代デスクキャップは、大倉山の主婦・佐藤保子さんにお願いした。好奇心と行動力があり、スタッフに人望がある彼女をおいてほかにいないと思ったからである。

私の仕事はといえば誌面担当スタッフの取材先選択や交渉、広告集めに走った。後述の事件発覚前で広告スタッフの広告代金が入金されず、私も率先して広告面もやらざるを得なかった。

佐藤保子デスクキャップの編集後記

9号の原稿がまとまると、デスクキャップがその号の編集を総括し感想を書く編集後記がある。そこに佐藤保子さんのこんな文章を懐かしく読み返した。

「梅組デスクキャップヲ命ズ」この岩田編集長の言葉はまさに青天のへきれき。私の四十余年の歳月のうち、未だかつてない重責。当然のように企画編集会議から印刷所への出稿完了までの二か月は東奔西走の毎日でした。「好きじゃなきゃやれないナー」の夫のあきれ顔を横目に、不機嫌な息子の言葉を聞き流し、娘に炊事を頼み、ようやく完成までこぎつけたところです」。

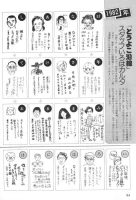

小学校6年生から80歳までのスタッフが似顔絵とコメント

そのとき、佐藤デスクキャップがいちばん苦労したのでは? と思うページが新年号にふさわしく「1982年『とうよこ沿線』スタッフいろはカルタ」。言いだしっぺは誰なのか、スタッフが自分の似顔絵と一言コメントを書いて提出させる、前代未聞の企画だ。

なにしろ、私自身がそうだったのだから、きっとみんなも自分の似顔を描くなんて生まれて初めてだったろう。尻込みしたり、断る者もいたことだろう。下は小学校6年生から、上は80歳の長老までと色とりどり。

さらに先生方に俳壇の楠本憲吉先生、日本作詞家協会会長で作詞の石本美由起先生、横浜国大元学長の越村信三郎先生、現代詩のプリンスと脚光浴びていた荒川洋治先生ら、各界大御所の先生方に原稿の催促するのは、さぞ気を遣ったことだろう。その数、なんと72人もの原稿を4ページにまとめ、期限内に集めるとはお見事! いま見返しても大変な“労作”だったことが推し測れる。おかげさまで、いい記念にもなった。

|