|

|

�@ |

|

|

|

�ʐ^�̓N���b�N���g�債�Ă������������B

�A�����Č���ɂ́A����́u�߂�v�{�^�����N���b�N���Ă��������B

|

|

|

��

|

132 |

����26�N�i2014�j2��21���A�_�ސ쓌���[�����[�N���u�ōu�� |

|

|

�X���C�h���f���Ȃ���u�������c�B���̐l�͓����[�^���[�N���u��E�ɓ��p�I����

�����[�^���[�N���u��� |

|

|

�@�_�ސ쓌���[�^���[�E�N���u�̗���͉��l�w�����̃z�e���L�������b�g�W���p���i�ȑO�̓z�e�����b�`�j�T�K�̃z�[���B�@���N���u���獡��łR��ڂ̂������B�e�[�}�́u�ʐ^����鉈���v�B�����̒��ł��_�ސ��E�`�k��E�ߌ���̃����o�[�̊F�l�������Ƃ������ƂłR�n��̐풆���̘b��p�ӂ��܂����B

�@

�@�`�k��́u���g�n�����v�̘b�B�����͌c���w���g�L�����p�X�n���ɑ�������P�L���ɋy�Ԓn�����̋K�͂̐�����{���w�Ƃ��悱�����x�f�ڂ̃C���X�g�Ǝʐ^�ŁB�����ɒ��Ԃ��Ă������鍑�C�R�A���͑��i�ߕ��Ƃ́H�@�����̌R�͂őg�D����u�͑��v�Ƃ́H�@�͑��̒��ł��i�ߒ�������D���Ă��Ċe�͑��Ɏw���▽�߂�����͑����u���D�i������or�͂��Ԃˁj�Ƃ����B

�@���̐e�D�̗�Ƃ��Ē鍑�C�R�j��ő�A�������E�ő�̌R�͂Ƃ���ꂽ��͑�a�̎ʐ^�ł��̋K�͂�����B����R�R�R�Q���A�S��262m�̍Ō�E�E�E�B

�@�܂��e�D�̎�A�i�ߕ������ɂ͉ߋ��ǂ�Ȑl�����������B��������ɘA���͑��𗦂��ē����푈�Ɠ��I�푈�ɑ叟�������������Y�B�卑�A�����J�Ƃ̐푈��N���������Ă����R�{�\�Z�́A�i�ߒ����̔C�ɂ��^���ƂȂ�A���̐^��p��P�U���̎w�����������B���a18�N�A�펀�����R�{�\�Z�̌�A�e�D�ɏ���Ďw��������؊ё��Y�͔s���̓��{�̑�����b�Ƃ��Đ��̓��{�̋����ɋ�J���܂����B

�@�I��O�̐e�D�͕ČR��s���Ɏ��X�ҍU���������A��́u����v�A��́u��a�v�A��́u�����v�ƊC���ɒ��B�Ō�̐e�D�͌y���m�́u�嗄�v�B������A���͂�쑾���m�̊C��Ŏw��������̂��낤���A�؍X�É��Ő�X���X�Ƃ��Ă����B�ꍏ�������A�i�ߕ����ǂ����Ɉڂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���ɁA���ڂ����̂��c���w���g�L�����p�X�̒n���B�����Ɂu���g�n�����v���@���Ďi�ߒ����ȉ�600���̃X�^�b�t�𒓓Ԃ����A���̔C�ɓ����点�邱�ƂɁB�C�R�ɂ��݉c�����͂��������A���ꂾ���ł͂͂��ǂ�Ȃ��B��ɒ��N��������A�ꕔ���x�߁i���݂̒����j���猻�n�l���ǂ̂悤�ɘA��Ă����̂��E�E�E���̐�700�l�������@��J���͂Ƃ��ďW�߁A����2���̓ˊэH���ʼnߍ��Ȍ����ɓ����点���̂ł��B�H���͏��a19�N�V���ɒ���A�H���R�J�����炸�̂X���Ɋ������܂����B�n�����̓V���ǖʂ͌����S�O�Z���`�A�����R���[�g���A���S���[�g���̃R���N���[�g�B�L���b�`�{�[�����ł���L���ł��B�ꕔ��������������̂́A���g�L�����p�X�̒n����Ԃ̖ڂ̂悤�ɑ����Ă���B���̑������͑O�q�̂Ƃ����P�L�����[�g���B

�@�@���̒n�����@��̋]���ɂȂ����̂́A���N�����⒆���̘J���҂Ɠy���̔r�o���ɂ��������g�E�{�O�n��̖��ƁB�^�Ẳߍ��ȘJ���ƗȐH���ő��₦���l�����B�y���̔r�o���͕ČR�@����@�m�A���ւ���̉Ƒ��͐l�̂̔j�Ђ���c�炸�ؒ[���o�̔������������̂ł����B

�@�킪���͊؍��ƒ����Ƃ̊Ԃŗ̗L�����Ɨ��j�F����肪����Ă���Œ��A���Q�҂������킪���̑�����b���`����Ƃ̖�������_�ЎQ�q�Ƃ́c�H�@���ŋ߁A�؍��ł͂킪���̂��̋����A�s�A�����J�����Љ��艻���Ă��܂��B���{�Ƃ��Ă��g�m���Ղ�h�ł͍ς܂���Ȃ����Ƃł��B

�@��Q�҂������؍��⒆���̗���ɂ���Âɗ����Đ^���ȑԓx���Ƃ�ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@����Șb��_�ސ쓌���[�^���[�E�N���u�̊F�l�̑O�ň̂����ɂ��Ă��܂�����u�����荏�ł��v�Ɩ����̐��B�p�ӂ����e�[�}�̔������ł��܂���ł����B

|

|

��

|

133 |

�@�����ɖ����������L�����グ��u��炵�@���C�h�ȑ��v�A�R���P���X�^�[�g�I

|

|

|

�@���S�E�f�U�C���́A�z�����q����ł��B

�@

�@�e�q�R�l�̊�Ɖƕ��݂�z�����C���X�g���A�b�g�z�[���ȉ���������������܂��B |

|

�@���퐶���Œm���ē�������Ȃ�A�u�����A�������A�Ǝ��A����A���s�A���N�A�h�ЁA���R�A���A�C�ہA�푈�A���a�A�o�ρA���p�A��H�|�A�����A�A���A�n����A�����E���j�A�y�b�g�A�^���A�n��A�ʐ^�A��ʁA��蕨�A��A�O�����A�e���r�E���W�I�E�V���E�{�Ȃǃ��f�B�A�A�p�\�R���E�X�}�z���\�V�A�����f�B�A�E�E�E�ȂǂȂǁv�A�n�j�B

�@�e�[�}�͍d��ǂ�Ȃ��Ƃł��t����A���e�́g���h���Ђ�`���J���Ă��҂����Ă��܂��B�@�@�@�@ |

|

��

|

134 |

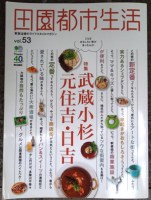

�G���w�c���s�s�����x���̌Îʐ^23����10�y�[�W�̓��W��(2014�N10��10���j���s

|

|

|

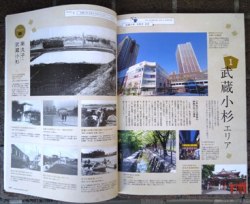

���}�����̃��C�t�X�^�C���}�K�W��

53���@�₦���o�Ŏ� |

|

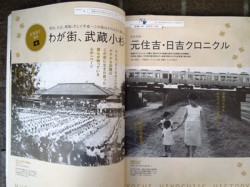

�Îʐ^�Ō���

�킪�X�@���������E���Z�g�E���g |

|

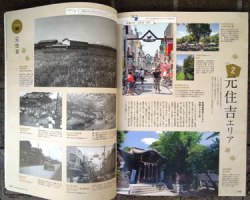

���������G���A |

|

|

���Z�g�G���A |

|

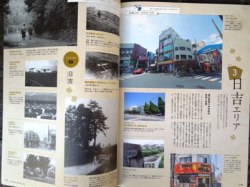

���g�G���A |

|

|

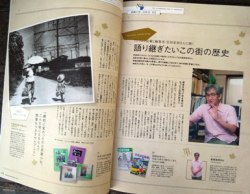

��c�����ɕ���

���p���������̊X�̗��j |

|

|

|

|

|

��

|

135 |

����27�N2��21���A�b�c�Łu�ʐ^����鉈���v�������V���_�ސ쌧�łɌf��

|

|

|

�@��ށE���M�́A�R�x�������ꂽ�����V���c���s�s�x�ǁE�x�ǒ��̓����q�i���S������܂����B�@

�@

�@�S�i�ʂ��̎��ʂɎʐ^7���Ƃ����傫�ȋL����������тɔz�z���ꂽ�����ɁA�����V���̃z�[���y�[�W�A�f�W�^���łɂ��ڂ��Ă��������A���l�E���E���{��E���͌��E���c���E���q�E�ɐ����Ȃnj����e�n�̕��X���甽��������܂����B

�@

|

���N���b�N���g�債�Ă��ǂ݂��������B

|

|

|

�A |

��

|

136

|

����27�N8��27���A�veb�u��炵�@���C�h�ȑ��v719�҂��b�c�łɏW�听

|

|

|

�@�����P�S�N�R���P���X�^�[�g������L133�ŏЉ�́u��炵�@���C�h�ȑ��v�́A�O���̂V�S�҂܂ł͓ǎғ��e�̋L���B���X�ɓ��e�����Ȃ��Ȃ�A�������w�Ƃ��悱�����x�̘A�ڂ��g�����Łh�Ƃ��Ė����Ɏc�����Ƃɂ��A�ǎғ��e�͎t���������A���̊Ԃɍڂ��܂����B

�@

�@�w�Ƃ��悱�����x�A�ځg�����Łh�́A�ȉ��̂Ƃ���ł��B

�@

�@75�҂���u�w���̔�b�v��6��B84�҂���A�ځu�n���c�c�����Ă��鉈���̗��j�v24��B

�@116�҂���u�Ƃ��悱��������v22��B140�҂���u�����̉͐�v16��B

�@158�҂���u�����̒����݁v19��B�����āu���勌�Ƃ�K�˂āv9�ҁB�u�S�l���l�v4��B�u����̓R�����u�X�v17��B�u�y�b�g����o��v27��B�u���̒��v16��B�u�������y�L�v26��B

�@�Ȃ��ł��A�t�����X�l�̃A�������E�}���W���m����́u�s�v�c�̍��̃A�������v�́A���a59�N10�����炿�傤��10�N�Ԃ̃����O�����A322�҂���36��̘A�ڂł����B

�@323�҂���̌ØV�̘b�u������k��v8��B�u���������̖��b�v7��B339�҂���́u�ҏW���̎Љ���v60��B

�@409�҂���́u�ЂƂ����̉��v��21��B424�҂���̉����̍��Z���o��́u�킪��Z�v��14��B

�@465�҂́u���v11��B�u�P�[�L��de�f�[�g�v16��B�u�X�`�����[�f�X�@���̃X�p�C�X�v11��B

�@501�҂���́uHotline�v26��B�u��i�܂��l�v7��B538�҂���́u�\���Ɋāv�͖{���Ǝʐ^�W��81��B

�@621�҂́u�����̎��R�v��5��B626�҂́u�ҏW���̕ҏW�̉��v��74��B704�҂́u�A�������̉��B���V�L�v10��B

�@�Ō��714�҂���719�҂́A�S���`��E��ؑP�q�́u�鋫�̑D���v6��B

|

�W���P�b�g

|

|

���[�x�� |

|

�@ |

��

|

137

|

�@�����Q�V�N�X���Q�T���i���j�A�u�T�������g�w�Ȃ��悵�x�v�ŃX���C�h�V���[

|

|

|

�@���g�n��̒����N�҂̊F�l���u���݂��ɋߏ��ɏZ�݂Ȃ���G�ꍇ���̏ꂪ�Ȃ��v�Ƃ̐�����u�R�q�[�ł����݂Ȃ����荇���܂��傤�v�Ɣ��������̂��u�T�������g�w�Ȃ��悵�x�ł��B���g�w�����w�O���ӂ́u���g�䒬�v�Ƃ��̎��ӈ�сu���g���v�A���k���́u��Ց�v�̊F���܂ō\������Ă��܂��B���͂R�n�掝�����A����̓��Ԃ͓��g�䒬�i��\�E���슰�q����j�ł��B

�@�S�J�����O���珬�삳�痊�܂�A���悢�悻�̓����c�c�B���̓�����͐��V���̊肢���ނȂ����A���Ȃ苭���J���~�葱�����V��B��t�̖��������͐���ɗ���҂̏o����S�z����Ă��܂����B�ł��A������X�J�ł����B����̈����Ȃ��A�F�l���P�������A�g�x�x����������ƂT�X�������g��������قɌ����܂����B�u����Ȉ��V��ɂ�������炸���g�̐̂̎ʐ^��������Ƃ����āA�\�z�O�̑����̐l�����Ă��������܂����v�Ə��삳��͋����Ȃł��낳���B

�@

�@�^�C�g���́u�ʐ^�Ō�����g�̗��j�\�\�������J�ʂ��珺�a40�N��܂Ł\�\�v�B

�@

�@��1�҂́A���g�̑��n���B���a3�N�A�������l�d�S������Ђ��u���g��c���s�s�����n�v�Ƃ��Ĕ���o���A���݂̓��g�w�����ɂT�{�̕��ː���̓�������X�����������̕��i����n�܂�܂��B���̌�A���g�̔_�ƂŃC�`�S��C�`�W�N�͔̍|���L���ɂȂ�A��������̃C�`�S���̉Ƒ��A�ꂪ�K��A�����K���K���d�Ԃ̏�q�����Ɉ�����ƂɁB

�@

�@��Q�҂́A�풆��ォ�珺�a20�N��̓��g�B���a�X�N�Ɍc��`�m��w�\�Ȃ��O�c������g�Ɉ����z���ĊJ�Z�������̂́A���a�Q�O�N��܂ł̓��g�́A���������钋�Ȃ��Â��Ԗ��⒆���ʂ��삦�M�ς��Ԃ�����A����̓y��ł��Ԍ����y���߂鎩�R�������ς��A���Ղȓ����x�O�ł����B

�@

�@��R�҂͐_���i�C�₢���Ȃ��i�C�ȂǍ��x�o�ϐ������}�������a30�N��B��ʉƒ�ł͎����ԁE�J���[�e���r�E�N�[���[�Ȃǂ����y�����g�V�R�b����h�B���g�n��ł̏ے��́A���g�c�n�Ɠ���g�c�n�Ƃ������}�����X���c�W���Z��c�n�������A�l���͈�C�ɑ����A�o�X�H���̐V�݁E���H�����Ȃnj�ʑ̌n�����P����A���g�̏Z�����ł��ϊv����10�N�Ԃł����B

�@��S�҂�43�J�����������Ȃ��i�C�œ��g�̐l���������}���̏��a40�N��B���g�n��̏����w�Z�̔��W�Ԃ肪�����\���܂��B

�@���a42�N���g�쏬�w�Z�J�Z�A���a48�N�ɖ�㏬�w�Z�Ƌ�я��w�Z���J�Z��6�N�Ԃ�3�Z�������܂����B���̎������̑����ŏ��a45�N�̓��g�䒆�w�Z��1�N���W�w���ɁA��46�N�ɂ�1�N����10�w���ɑ����A����ɗ�47�N��1�N����12�w���A������49�N�ɓ��N���X��13�w���A51�N14�w���ɂȂ�Ƃ����������ł����B

�@���g�n��̐l�������͏��a22�N����48�N�̊Ԃ��E���オ��̋}�������B���ɓ��g�{���E���g���E���c�����Ⓒ���ŁA�R���Ƃ����a22�N�̂Q�C�R��l�����ꂼ��P���T��l����Q���l�ɋ}�������̂ł����B���̌㏺�a50�N��ȍ~�A�l���������x��Ă������֒����L�т��ȊO�́A���g�̐l���͂悤�₭���������A�Z���͗ʂ��玿�ւƐi�����Ă����܂����B

�@�Ȃ��ł������̎���i1989�N�ȍ~�j�A���g�w����芪���S���Ԃ͖ڂ������锭�W�Ԃ�ł��B�]�����}��������{�������������g�w�ɂ܂��s�c����J����������A�������̌����E���؊X�ւ̉��L�A2008�N�i����20�N�j�ɉ��l�s�c�n���S�O���[�����C���̎n�����w�ƂȂ�A����ɓ��}�ڍ����Ɠs�c�O�c���̏�����c�c�B

�@�ł́A���ꂾ���̑�ϊv�ň�����ςǂ�قǂ̏�q�����g�w�𗘗p���Ă���̂��낤���H�@��N�A2014�N�i����26�N�j�̓��v�ł͓��}����11��6238�l�A�n���S��3��6292�l�A���v15��2530�l�����p���Ă���̂ł��B

�@�������l�d�S�̊J�ʓ����A���g�w�͉��D�������������ŁA�ꗼ�d�Ԃ̏斱���͕v�w��l�B�U�߂��^�]��A�Ȃ��ԓ��Őؕ����Ă����̂ł��B���g�w����̏�q����l�����Ȃ��Ƃ��������B����Ȏ��͓d�Ԃ����g�w��ʉ߂��Ă����̂ł������c�c�B

�@

�@���̓��g�w��2019�N�i����31�N�j�ɂ́A���S���ƘA������g�_�ސ쓌�����ʐ��i���́j�h�̎n�����w�ƂȂ��ĐV���l�w�o�R�ő��S�����J�w�Ɍq����Ƃ������̂悤�Ȍv��̎������A�ő�4�N��ł��B����܂ŁA�ł��邱�ƂȂ琶���Ă��������̂ł��˂��B

�@

|

�J���O�̉��B����͖�������t�ŗ���҂�҂��Ă��܂�

�B�e�F�������G�i�����̐݉c�X�^�b�t�j |

|

|

����҂����ȁA��\�E���슰�q���A�̌�A�v���[���^�[�E��c����������

�ʐ^�F�`�k�����

|

|

|

���悢��J���A�u�ʐ^�Ō���@���g�̗��j�\�\�������J�ʂ��猻�݂܂Łv

�ʐ^�F�`�k����� |

|

|

|

|

|

|

|

|