|

|

|

写真はクリックし拡大してご覧ください。

連続して見るには、左上の「戻る」ボタンをクリックしてください。

|

|

|

|

123 |

全59編に1308種、全2281点の写真掲載の「野草-World」、終了! |

|

|

平成23年(2011)11月15日から翌24年(2012)11月24日までの1年間、千草会の仲間(阿部匡宏・石川佐智子・岩田忠利・大田孝子・北澤美代子・栗原茂夫・配野美矢子・八城幸子)が各地を回って取材した野草は、合計1308種、掲載写真2281点に達し、これで「野草-World」を全59編で終了することにしました。

以下は最終の第59編野草から。

ワスレナグサ(忘れな草)

2012.10.26 県立東高根森林公園

|

|

ハナトリカブト(花鳥兜)

2012.10.30 東京薬科大薬用植物園

|

|

カワラノギク(河原野菊)

2012.11.8 相模川河川敷 |

|

サフラン

2012.11.24昭和薬科大薬用植物園 |

|

イトラッキョウ(糸ラッキョウ)

2012.11.24昭和薬科大薬用植物園 |

|

リュウノウギク(竜脳菊)

2012.11.24昭和薬科大薬用植物園 |

|

|

|

124 |

身近な道端・公園・野原で見かけるキノコを紹介する「きのこのノコちゃん」、2012.10.2開設

|

|

|

今まで何気なく素通りしていた道端に可愛いキノコが木の根元に顔を覗かせています。そのキノコにもちゃんとした名前があるのです。その“姿”をカメラに収め、図鑑やインターネットでそのキノコの“実名”を調べ、当サイトにアップロードしたものです。ここに68種類の「キノコのノコちゃん」登場!

|

チョコレートのお菓子のようなガンタケ(雁茸)

師岡熊野神社裏山

|

|

サマツモドキ(早松擬)

大倉山公園

|

|

傘の部分を割るとパンのようなノウタケ(脳茸)

第三京浜入り口付近 |

|

|

|

125 |

少年時代を育んだ自然、生業、年中行事、風俗習慣を次代に残す

『故郷(ふるさと)アルバム』出版

|

|

|

|

発行:平成24年12月23日発行

A4版 48ページ

非売品 著者・編集発行人 岩田忠利

|

|

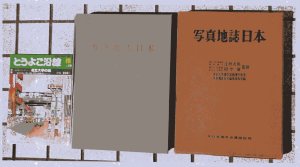

参考文献:昭和26年 大日本雄弁会講談社発行『写真地誌 日本』

左は右の本の大きさを比較するためのB5版『とうよこ沿線』

|

|

|

|

|

産声を上げてから高校時代まで過ごした私のふるさとは、群馬県の首都・前橋市。家から100メートルほど前方に関東平野が広がり、前橋市街は一望です。背後に裾野の広い赤城山、左に榛名山の峰、その左に浅間山、さらにその左に秩父連山と妙義山、その上に雪をかぶった八ヶ岳と富士山・・・。赤城山の裾野の右に日光男体山、左の裾野に上州武尊山(ほたかさん)と谷川岳、その左に三国山脈が望めます。

関東平野の東方、埼玉・東京方面以外はこれらの山々が遠方に見られる光景、60年後の今も目に焼き付いています。

この自然豊かな環境の自然現象の空っ風・雷・雷雨。その中での生業の稲作・麦作・養蚕・野菜作りの農作業の描写。

その合間の住民の餅つき・小正月・豆まき・初午(はつうま)・七夕・盆行事・十日夜などの「年中行事」。

生活上の結婚のしきたり。庶民の衣食住の“衣料”面の繭からの生糸づくりや染色、機織り、“食生活”のカマド・漬物と味噌・食事のあり方など。“住居”では屋敷・カイド・土間・大黒柱を取り上げ、生活上の「習俗」として庶民の間で盛んに行われた贈答・子守を紹介しました。

|

講談社発行『写真地誌 日本』に掲載された年中行事「十日夜(とうかんや)」の場面

モデルは私(中学1年)、弟・仁小学2年)

昭和26年10月10日夕刻撮影

|

|

|

|

|

126

|

高田中央病院「2013年カレンダー」編集

|

|

|

2013年のカレンダーのタイトルは「わたしの、お気に入りスポット」。

川崎大師、近所のせせらぎ公園、京都上賀茂神社と左京区の石庭、青森県八戸市、横須賀市久里浜、宮崎県高千穂峡、長野県のリンゴ園、群馬県嬬恋村の浅間高原で目に留めた光景を12か月、12枚に収録しました。

|