|

|

|

写真はクリックし拡大してご覧ください。

連続して見るには、左上の「戻る」ボタンをクリックしてください。

|

|

|

★

|

116

|

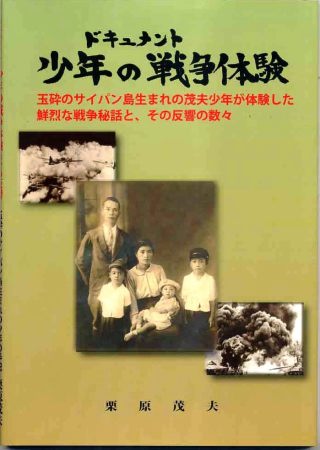

玉砕の島サイパン生まれの栗原茂夫さんが子供の眼で書き下ろした

『ドキュメント 少年の戦争体験』公開中!

|

|

|

2011年6月8日に第1章「プロローグ編」をスタートし、このほど最終回の第13章をアップロードしました。その後、第1章に著者の抱負欄を設け、第6章から最終章の第13章まで原稿の書き替えと再アップロード、内容がいっそう充実しました。同時にイラストレーター・阿部紀子さんのイラスト13点も加えて掲載、戦争の生々しい悲惨な写真・イラストなど画像があわせて115点になりました。

本文を読みながら画像も、どうぞお楽しみください!

|

|

|

当時10歳の茂夫少年は、間断なく続く爆撃の中を逃げさ迷いました

|

|

|

結局、家族5人は米兵に連行され写真のススペ捕虜収容所で抑留生活

|

|

| ★ |

117 |

CD版「ドキュメント 少年の戦争体験」が完成、次世代に語り継ぐ媒体として保存

|

|

|

2011年7月15日、CD版 「ドキュメント 少年の戦争体験」が完成しました。終戦記念日を1カ月後に控え、著者の栗原茂夫さんは「太平洋戦争を風化させてなるまじ・・・」とこのCDを持って横浜市内の朝日新聞、読売新聞、毎日新聞の各支局ならびにNHK横浜放送局へ進呈に歩きました。栗原さんのこの信念と努力は、いつの日か必ず結実することでしょう。

|

| ★ |

118 |

新聞・雑誌・機関誌が掲載した私の地域活動31年間のCD版「切抜帳」完成!

|

|

|

昭和55年(1980年)4月、『とうよこ沿線』創刊準備のころ、朝日新聞横浜支局の越村佳代子記者が突然取材に見えて以来31年間、実にたくさんの記者さんが取材で来室されたり、各媒体から原稿依頼を受けたり、さまざまのメディアに登場させていただきました。その記事の反響があまりに大きく、電話が鳴りっぱなしでトイレに行く間もないほどのこともありました。

その新聞記事などは、今は亡き義母・鈴木善子や編集室の仲間が切り抜き、ファイルに大事に保存しておいてくれました。「取材記事は新聞社や出版社など相手ががあって成り立つもの。編集長、これはお金には替えられないものです。パソコンで整理してください」と親しかった故人となれた人から勧められていました。

平成23年(2011)7月25日、A4版誌面137ページで完成しました。

|

| ★ |

119 |

植物の第4弾、「野草-World」オープン

|

|

|

|

|

ロゴ作成

配野美矢子さん |

道端や野原や土手で見かける「野草の花・実・紅葉・芽出しなど」をどなたでも投稿できる「野草-World」と題し、平成23年(2011)11月15日スタートしました。

一口に「野草」と言ってもおびただしい数です。日本には種子植物が約3700種もあるとか。そのうえ、毎年海外からの種子の導入、進歩した品種改良技術による新品種の増加などで植物の数は把握できないほどの数になっています。

|

第1編NO.1 ツワブキ

2011.11.15撮影 慶應大学日吉キャンパス |

|

第1編NO.4 ススキ

2011.11.15撮影 慶應大学日吉キャンパス |

|

|

| ★ |

120 |

栗原茂夫さんの「戦争体験」、新聞で大々的に紹介

|

|

|

|

|

|

|

| 8月6日付の読売新聞神奈川県版のトップ記事 |

|

8月16日神奈川新聞の「終戦記念日」特集記事、カラー紙面で |

この記事を読んだ神奈川県内の方々が朝から「とうよこ沿線」ホームページにアクセス、「少年の戦争体験」を訪れお読みいただきました。なかには「わたしも栗原さんと同時期にサイパン島で悲惨な戦争体験をしました。栗原さんの自宅の電話番号を教えてください! 本人と直接お話しをしたいのです」。興奮気味に当編集室に電話を掛けてくる方もいました。8月6日、一日のヒット数は普段の約10倍でした。

この新聞紹介のおかげで、栗原さん自身、サイパン島のアスリート小学校の同級生だった女性と再会したり、同時期に同島で栗原さん以上に残酷な戦争体験をした人と出会ったり、サイパン島の戦争体験が取り持つ縁で貴重な人の輪が広がりました。

|

| ★ |

121 |

「ギャラリー日吉」で当編集室主催「戦争体験を聴く会」開催

|

|

|

大写ししたスライドを見ながら栗原さんがライブトーク。皆さんは画面に釘づけです

|

|

スライドショー終了後、第2部「座談会」

中央右、栗原さんの前の“花”にご注目! |

|

8月12日の猛暑の中、日吉駅前の画廊「ギャラリー日吉」に25名もご来場くださいました。

出席者の石川佐智子さんは、その感想をこう話しています。

「昨日は栗原さんの有意義な解説で「サイパンでの戦争体験」をスライドショーで拝見いたしました。やはりパソコンで見るより何倍も説得力がありました。来る15日は終戦記念日、亡くなられたお二人の弟さんも「百日草」のそばで安らかに眠っていることでしょう。戦争体験のある私は、「あの時代」のことは一生忘れることはありません。後世のために伝えていかなくてはと思います。皆さんがとても熱心に討論し時間が経つのが早かったです。岩田会長はじめ栗原さん、会場を提供くださった尾嶋万里子さん、ステキな一日をありがとうございました。

栗原さんの前の“花”について説明しておきましょう。サイパン島で餓死した栗原さんの弟さん二人を埋葬した時、あたりに墓らしきものはなく、広い敷地に百日草が色とりどりに咲いていました。栗原家ではこの百日草を二人の霊が宿る“形見”として大事に育てています。この日は、亡き弟二人も栗原家から久しぶりに外に出て、栗原さんの前に飾られ、皆さんと一緒に参加しました。

|

|

| ★ |

122 |

平成24年、母の命日に『ドキュメント 少年の戦争体験』出版

|

|

|

|

平成24年(2012)12月3日発行

B5版、118ページ、カラー誌面

定価1200円 購読希望者は当編集室へ

|

|

|

本書は、「ホームページ掲載記事編」とその読者の皆様の感想と投稿の「反響編」の二本立てで構成されています。

記事編には著者と一緒にジャングルの中を逃避行し逃げ込んだ洞窟内で米兵に連れ去られた弟・利夫さんの手記と母方のいとこ、杉山 茂さんの逃避行体験記が追加されました。

反響編掲載の二人の記事をぜひお読みください。その一つは、上記の神奈川新聞掲載記事を読んで栗原さんと出会い、話すうちに同じ昭和17年にアスリート小学校の同級生で1年生のとき一緒に遊戯をした宮川てる子さん(横浜市南区在住)、その彼女の投稿文「死線を越えて」。

つぎにもう一人の安楽多寿子さん(横浜市瀬谷区在住)は上記の読売新聞掲載記事の読者で著者と相鉄線二俣川駅で会い、サイパン島での壮絶な体験談を栗原さんはうかがってきました。喉の渇きに耐えかねて3度も自分の小水を飲んだこと、目の前で可愛い甥の絞殺を日本兵に頼む姉、そして息絶えた2歳の甥、遺体を抱きしめ泣き崩れる姉・・・この残酷な体験の手記「南洋の移民と戦争」。

本書プロローグに著者はこう記しています。

母・都は昭和60年の初冬、71歳の生涯を閉じた。その母が、死の直前に「おろかな女の一生」と題する手記を残した。「寝ていて書くのだから読めないかもしれないが、死を前にして書き残す」で始まり「これで71年の幕を閉じます。木の幹だけ書いたので、あとは茂夫が枝や葉を繁らせてください」で終わっていた。(中略)

前掲の手記に、さらに枝葉を繁らせたのが「ドキュメント 少年の戦争体験」である。今日まで多くを語ることはなかったが、いまでは一人でも多くの方々に読んでいただきたい気持ちでいっぱいである。

|