江戸末期〜明治〜大正〜昭和の伊勢佐木町

|

|

|

|

開港当時の江戸末期、「関外」と呼ばれた伊勢佐木町方面を関内から望む

開港当時の横浜村は80戸ほどの小さな村でした。手前の川は吉田川。江戸幕府はこの川に吉田橋という橋を架け、ここを“関所”にし、掘割によって外国人居留地を制限しました。関所の内、いわゆる関内を外国人居留地、関所の外、関外は日本人居住地と区分しました。

現在の伊勢佐木町地区は、吉田川の向こう側、関外で、まだ陸地部分は少なく後方に白く見える内海が広がっています。この内海を埋め立て、伊勢佐木町が誕生しました。現在は手前の吉田川も埋め立てられ、地下鉄が通っています。

提供:鈴木重利さん(鶴見区矢向)

|

|

|

明治43年、茂木惣兵衛の創業当時の野澤屋

茂木惣兵衛は故郷、群馬県高崎に茂木製糸工場を持ち、生糸の製造、羽二重の製造と輸出、洋服などの絹製品の製造・販売を手がける多角経営で、横浜を代表する財閥の一つに成長していました。この当時の野澤屋は、弁天通にありました。

|

|

明治後期の野澤屋、伊勢佐木町現横浜松坂屋別館付近

「入れ歯」と書いた歯医者の看板が目立ちます。

|

|

|

|

大正12年9月1日、関東大震災。燃える野澤屋と耐える土蔵の倉庫

伊勢佐木町のメインストリートに面した野澤屋旧館は、百貨店として再建して2年足らず、震災で崩壊してしまいました。

左の蔵は現在1丁目にある玉木屋洋服店の所に建っていました。震災の燃え盛る猛火に耐え、さらに一面焼け野原となった戦災の中でもこの蔵だけは残りました。この不死身のような蔵は、内田という酒屋さんのもので、今なお、ビルの中に残っているそうです。

|

|

|

大正15年、震災から復興した伊勢佐木町。左手が野澤屋

昭和という新時代を迎えた昭和3年から8年頃が伊勢佐木町商店街の最盛期でした。当時は繁華街といえばイセザキだけ。人びとが「ヨコハマに行こう」と誘えばこの街のことでした。伊勢佐木町という言葉は使わなかったほど、県内、市内を代表する街だったのです。

老舗港屋時計宝石店の主人・渡辺政次さんの話。

「一日の来街者は15万人から20万人。とにかく人混みで10メートル先が見えないほど。私の店では、戸板の上で夏は帽子、冬は足袋などを売ったが、子供の帽子が1500個、大人のカンカン帽が2000個ほど毎日売れた。冬の足袋は1ケースで2足が5000ケースくらい飛ぶように売れた。とにかく売れて売れて……。近くの倉庫ヘリヤカーで何度も取りに行くのだ、間に合わない。 まあ、あの当時が、わが世の春だった」。

|

|

写真左の現在地

野澤屋は横浜松坂屋となりましたが、平成20年閉店に。平成24年2月、横浜松坂屋のアールデコ調の外観を残し、松坂屋のシンボル・フラワーの「カトレヤ」を冠した新店名「カトレヤプラザ伊勢佐木」で開店しました。

大きな街路樹がある現在の伊勢佐木町通りと左手に新店舗「カトレヤプラザ伊勢佐木」。

2013.6.27 撮影」石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

派手な服装で街を回った野澤屋のメッセンジャーボーイ

震災後の野澤屋は、外国人デザイナーを招いて洋服のオーダーメイド、オリジナルの化粧品とランドセルなど先端的なモダンな商品・サービスで躍進、当時最大のライバルだった松屋の2倍以上の買い物客を集めたのでした。

|

|

昭和初期、野澤屋は東京・松坂屋銀座店で教育された女性車掌がいる横浜駅〜野澤屋間の無料送迎バスを走らせ、世間の注目を集める

こうした数々のモダンな商品開発とサービスを提供した野澤屋は、モボ・モガが闊歩した時代のモダニズムを象徴する横浜の、代表的な百貨店に成長したのでした。

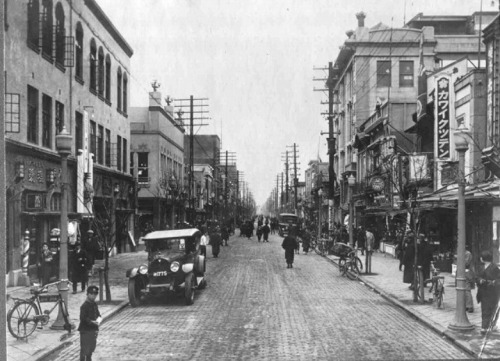

昭和4年、震災から復興し賑わう伊勢佐木町

右側の大きな建物は百貨店の野澤屋。

提供:鈴木重利さん(鶴見区矢向)

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください