�@

�@�@�����R�N�i1870�j�A���l�̐V�����u��юR�s�����v�A�o���I

|

�@����3�N�A��{�R���c�R���`��13�������Ɨ֏�l�́A���l�n���̐M�k�̔M�]�ɂ���ĐV�������������@�����݂̐���{�蒬�̍���Ɉڂ��A�����ɑ�{�R���c�R�{���̕���������A���c�R���l�ʉ@�A�ʏ́u��юR�s�����v���J���܂����B

�@

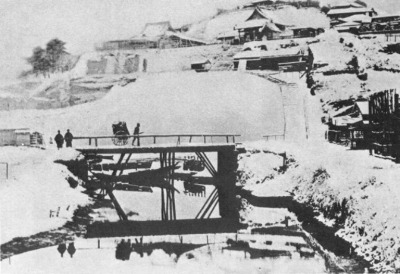

�@�����͖�юR�����ɗאڂ��A���l�s�X�Ɖ��l�`���ቺ�Ɍ��n����i���n�B�ʐ^�͖��������̂��̂ŁA���l�ē��̊G�t���̈ꖇ�ł��B

�@�F���c�R���l�ʉ@�i����{�蒬�j

|

|

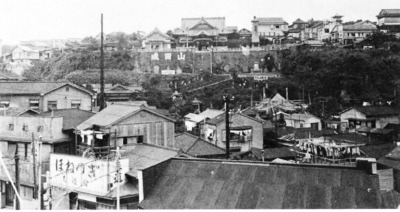

�ʐ^���̖�юR�s�����A���a31�N�X���P���B�e

�F���c�R���l�ʉ@�i����{�蒬�j

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�풼��A�s�������̒f��

|

�I�풼��A�s���t�߂����э��ʂ�Ƌ����������]��

�@���蔒���r���͐ΒY�r���A���̉���4�K���Ă������̒�������B�s���͎�O�̌����_�̉E��ɂ�����܂��B

�@�ɐ����ؒ��⌳�����ČR�ɐڎ�����Ă��������A�����͉��l����̔ɉ؊X�ł����B�Ă��ՂɌ������o���b�N�̏��X���������сA��э��ʂ�͔������q�ł������������Ă��܂��B

�@�F�ʐ^�̐�K�i��ђ��j

|

|

�ʐ^���̌��݂̖�э��ʂ�

2013.6.27�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a21�N�A���ؒ��w�O�ŎE���܁A�c�c�s�U�z

�@�������炱���uDDT�ڐl�̂ɂӂ肩����Ȃ�ĂƂ�ł��Ȃ��b���v�ƌ����܂����A�����͂��ꂪ��܂��߂ɍs���Ă��܂����B�I�풼��̍������A���q���̏�Ԃ͂���߂Ĉ����A�_�j��V���~���җ�Ȑ����ŔɐB���Ă��܂����B������쏜����̂�DDT������Ɏg���Ă����̂ł����A���̌�l�̂ɑ��鈫�e�����킩��A�g�p���֎~����܂����B

�@���̎ʐ^�̂悤�ɁADDT�͊X����w�Z�Ȃǂł��悭�U�z����܂����B���ꂱ�����̂Ă��瑫�̒ܐ�܂ŁB�����̂Ƃ���A�����݂̋̒���A�j���̃Y�{���̒��Ɏ���܂ŁA���̋��͂ȎE���܂��ӂ肩����ꂽ�̂ł��B���̉q�������ے�����X�i�b�v�ł��B

�@�B�e�F��p�v����i���s�������c���m���j

|

|

|

|

|

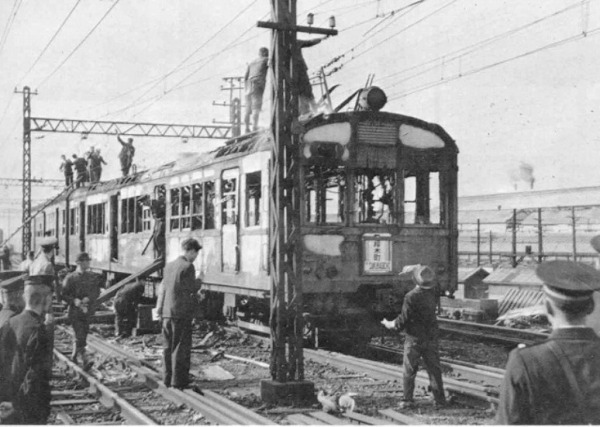

���a26�N�A���d�Q���S���āA99�l�Ď��̍��ؒ������A���ꌟ��

�@���a26�N4��24���A�u���܍��ؒ��w�ŁA�d�Ԃ��R���Ă���I�v�ߏ��̐l�̋��ѐ��B���Ȉ�̒��J�삳��͉��ʗ����Őf�@�����яo���܂����B�����Ă��Ղł����B�������A���܂��܍��˂̐��H�ɒ|��q���������Ă����̂ŁA������悶�o���ĎB�e�����̂����̎ʐ^�B

�@�Ď�99���Ƃ�����S���́A�_�ސ쌧�ł͒ߌ����̂ƕ��ԓ���ʎ��́B������ʎ��̂ł���Ȃ���A�����Ǝ��̂Ƃɋ敪����Ă��܂��B

�@�Ƃ��������̎������_�@�Ɂu���̏ꍇ�̓h�A����ŊJ�����܂��v�̔��h�A���ԓ��ƎԊO�Ɏ��t����悤�ɂȂ�܂����B�����̓p���^�O���t���ː����A���ꂪ�����ɐ���A���������̂ł����B

�B�e�F���J��O�a����i����ɐ����j

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������