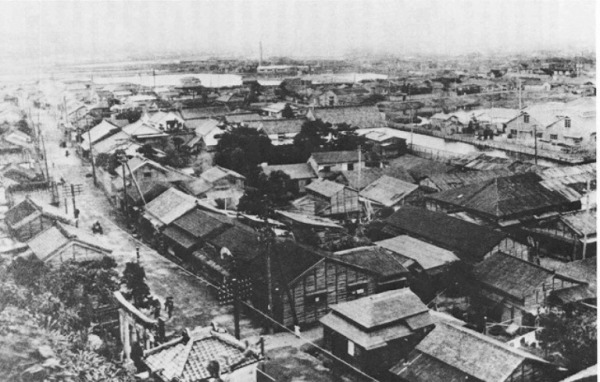

大正9年(1920)、浅間台から横浜駅西口を見た風景

|

|

|

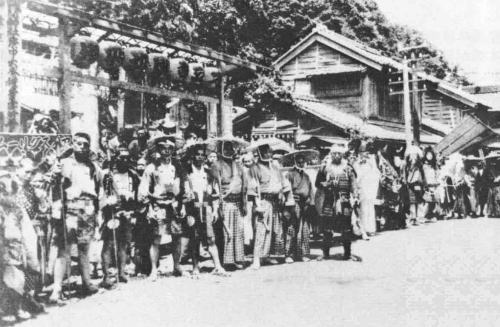

60年に1度の祭、大正9年6月、浅間神社の庚申祭

|

この祭は、「御縁年」といわれ浅間神社にとっては最大の行事です。

|

|

|

60年後の庚申祭、昭和55年6月

浅間神社は、浅間町から南幸・北幸町一帯にかけての鎮守の神様。写真は横浜駅西口、高島屋裏あたりをねり歩くみこし。

|

|

|

|

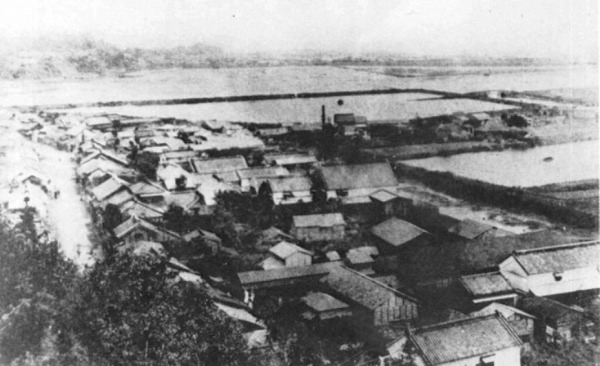

大正9年6月、浅間山から望む現在の横浜駅西口中心街方面

左の家並みは旧東海道。その先が現在の浅間下交差点です。その右手に田んぼのように白く見えるのが海で、このあたりが現在の横浜駅西口繁華街。当時はまだ海の底でした。

この辺一帯は入江となっていて〝袖が浦〟と言っいましたが、着物の袖の形をしていたのでしょうか。浅間町の山は「袖すり山」と呼んでいます。

鎌倉時代の歌人・藤原定家の歌

袖の浦に たまらす玉の くたけつつ よりても遠く 帰る波かな

|

|

|

|

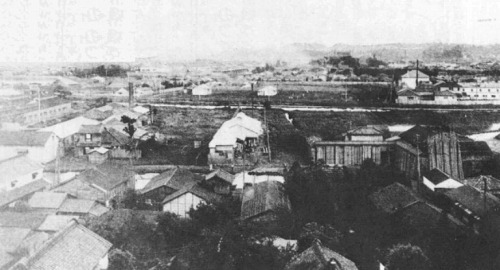

大正9年6月浅間山から現岡野町・平沼・野毛山方面を望む

惟子川下流のこの-帯は、江戸時代まで「江戸名所図絵」に載る風光明媚な海原の名所として旅人の疲れを癒していたのでした。それが明治に入るや、遠浅だったため埋立て工事が始まりました。

岡野氏による岡野新田、平沼氏による平沼新田など。また新田が河口近くに位置していたので海水を引いて塩田業を営む業者がふえていました。

さらに明治後半には、横浜港に近く船便が使えることから、日本最初のマッチや石けん工場のほか、電線・造船・製鉄・製油・ゴム・硝子など各種工場が建設され、産業の文明開化がいち早く花開いた所でした。

|

|

写真左と同方向を浅間神社から望む現在

2013.9.11 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

大正9年6月、今の浅間台小学校あたりから左に旧東海道、中央遠方に横浜駅方面

|

|

|

|

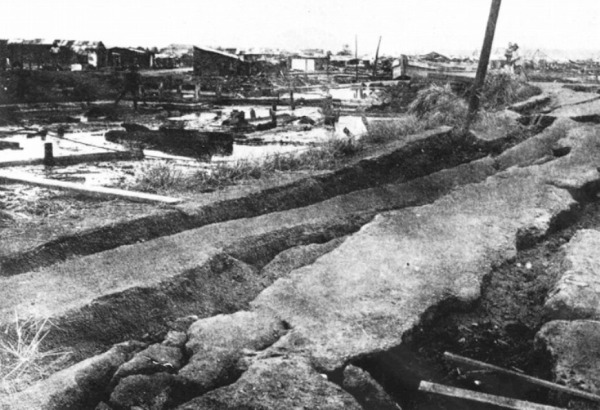

震災で地割れした岡野町の新田間川一帯

|

|

大正12年10月、震災で地割れが起きた岡野町の新田間川一帯

この写真撮影者・鈴木利長さん(青木町・鈴木写真館)が関東大震災に遭った当時は、まだ小型カメラが普及していませんでした。組み立ての暗箱カメラを背負い、三脚を抱えて食料も乏しく、残暑厳しいなか、横浜の震災の傷痕を写真に残そうと必死で歩きました。この写真は、そのときの一枚です。

地盤軟弱な埋立地の道路一帯は、巨大なクジラが横たわるように地割れが延々と続き、足を踏み入れられない恐ろしい光景でした。

撮影:鈴木利長さん(青木町・鈴木写真館)

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください