|

明治時代の生麦

|

|

|

明治2年(1869)、生麦村の東海道

この年、生麦村に電信柱が建ち始めました。前年には明治天皇が東京に向かう途中、生麦本宮の八木下家でご休息されました。

提供:萩原貞雄さん(市場上町)

|

|

|

|

明治時代の生見尾小学校

提供:東台小学校 |

|

明治時代は生見尾(うみお)小学校

明治11年(1878)、鶴見学校をもつ鶴見村と生麦学校をもつ生麦村が合併して「鶴見村」となりました。

明治22年(1889)にはその鶴見村と東寺尾村が合併し村名を「生見尾(なまみお)村」としました。生は生麦、見は鶴見、尾は東寺尾から1字ずつ採った合成名詞。しかし、これでは発音しにくいと「うみお村」と改めたのでした。

明治27年(1894)7月、鶴見学校と生麦学校とを統合して橘樹郡生見尾村立尋常高等生見尾小学校が誕生。当時の生徒数は360人、6学級、教諭数7人。場所は生見尾村生麦1410番地、元の花月園競輪場の入り口、東福寺の前の所にありました。

大正時代は鶴見尋常高等小学校

大正時代、海岸の埋め立て地への工場進出や東京・横浜間の電車の開通などで人口が急増、就学児童数も右肩上がりに増え、大正4年には生徒数1078人、教諭25人。大正10年(1921)に生見尾村が町制施行により「鶴見町」となり、校名を「尋常高等鶴見小学校」と改称。当時の生徒数は2407人にもなりました。

大正13年(1924)、豊岡尋常小学校と生麦尋常小学校が分離独立。尋常高等鶴見小学校は鶴見町が横浜市編入を機に校名を「鶴見尋常高等小学校」と改称し東寺尾東台の丘の上に移転したのです。この学校が昭和4年(1929)東台尋常高等小学校に校名変更しました。 |

テニスをする児童 提供:東台小学校

|

|

|

|

消えた漁場

|

|

昭和30年、本牧沖でシャコとり

南風なら金沢文庫沖から本牧沖まで帆に風を受けて流しながらシャコとりをするので“流し舟”とも言います。

提供:辻本正明さん(生麦水神宮)

|

海苔づくりの条件

海苔の養殖地、海苔場づくりの絶対必要条件は海底が浅瀬の砂地であること。

海苔場づくりは毎年10月初めに始まる。竹の産地から竹を仕入れ、海底の砂地にエアーポンプで穴をあけ、その穴に18尺から23尺の竹を立てる。それに4段ずつ4枚の綱をくくり付け、それに海苔を増殖させるのです。

海苔の収穫期は12月20日頃から3月いっぱい。収穫した海苔はスダレに貼り、天日干し。それが食用の海苔となります。

|

昭和39年3月、扇島の海苔場 提供:辻本正明さん(生麦水神宮)

生麦の浜には昭和42年まで海苔場がありました。

|

|

|

|

魚河岸の一日

|

|

|

昭和47年撮影:長谷川 皓さん(生麦)

|

|

|

昭和27年6月、“貝殻浜”の朝

家の子供たちがまだ布団の中にいるころ、お父さんたちはハマグリ・アサリ・アオヤギを収穫した捲き舟で扇島から次々帰ってきます。 提供:辻本正明さん(生麦水神宮)

|

写真上の現在の貝殻浜

十数年前の貝殻浜は岸辺までの一帯が細かく砕いた真っ白い貝殻で覆われ、草一本見られず、その上を歩くと「シャッツ、シャッツ」と一種独特の心地よい足音がしたもの。これほど繁茂する草をみると、生麦の特産、貝類の収穫高が激減しているのでしょうか・・・、気がかりです。今は地上の様相も変わりました。(岩田忠利)

2013.11.8 撮影:石川佐智子さん(日吉) |

|

|

|

昭和47年夏、魚河岸通りの朝市

|

|

すっごい活気!

生麦といえば、つとに知れ渡っているのが朝早くから寿司屋や料理屋の仕入れの車で賑わう魚河岸通り。

ここでの目玉はなんと言っても、新鮮な貝類などです。タコ、穴子、ミルガイ、ハマグリ、アサリ、アオヤギなどの専門店が両側にずらっと並んでいます。その数、ざっと七十数軒。

初めて来てまず驚くのは、売り子のおばさんの売り声。

「さあ、ラッシャイ、ラッシャイ!」。どこの店からも威勢のいい声が朝の静けさを破って飛んでくる。

「ダン(旦那の意味)さん、このタマどう? とびっきり上等だよ」。その迫力に仕入れの男性が思わず覗き込む。

二人がかりのマグロ専門店

大きなマグロはハンマーを振り下ろす人、それを切る人。 |

|

|

|

アオヤギの天日干しのかたわら、貝の殻むき

|

|

|

|

本牧の漁場で取れたアサリが着いた

|

|

口は遊んでいても殻をむく手はしっかり仕事をしています

|

|

|

|

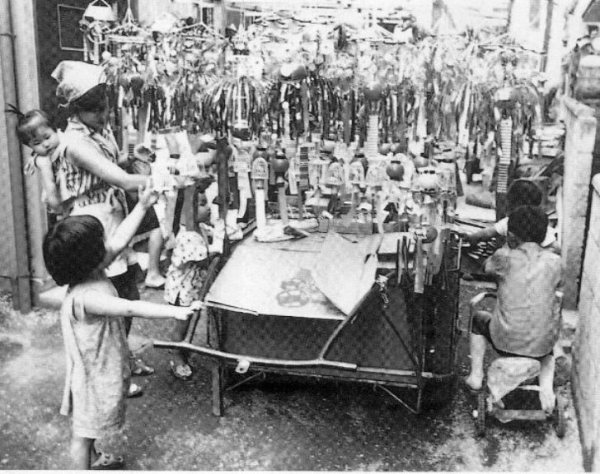

裏通りの物売り

昭和47年撮影:長谷川 皓さん(生麦)

|

|

|

|

何十匹もの鈴虫がいるかのような音を出す風鈴。リヤカーに飾った風鈴売り

|

|

|

お好み焼のおばさん

熱いお好み焼を新聞紙に包んで1個10円、これに玉子をつけると20円。 |

|

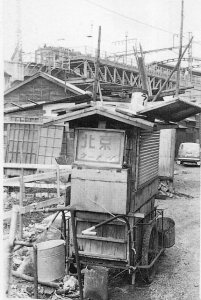

スバル360バンを改造したラーメン屋

夜、国道駅のガード下に現れるラーメン屋

|

|

|

|

|

|

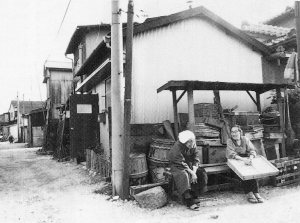

老人と子供の日々

昭和47年撮影:長谷川 皓さん(生麦) |

|

ここがいちばん、話が弾む場

|

|

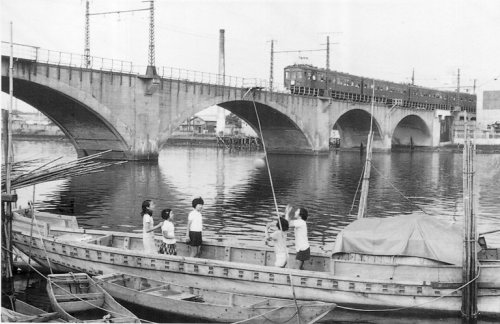

船上でボール遊びに興ずる子供。鶴見線の電車がゆく

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください