|

پ@پ@

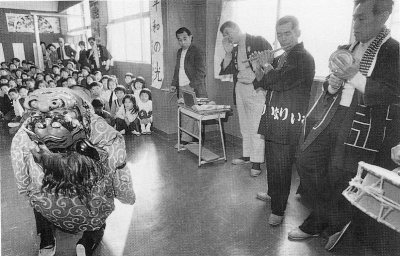

5‚Q0”N‘O‚©‚ç‹î‰ھ‚جڈZ–¯‚ًŒ©ژç‚ء‚ؤ‚«‚½ƒXƒ_ƒWƒC

|

|

|

پ@پ@‹î‰ھ”ھ”¦‹{پE–{“°‚جلO‚ج‚ح‚é‚©ڈم‚ة‚»‚ر‚¦‚éƒXƒ_ƒWƒC

پ@‰،•lژsژw’è–¼–طŒأ–طپBژ÷—î520”Nپiگ„’èپjپAژ÷چ‚15‡b

پ@ƒXƒ_ƒWƒC‚حƒuƒi‰بƒVƒCپi’إپj‘®‚إ’g’n‚ج•ں“‡پEگVٹƒˆبگ¼‚ج–{ڈBپEژlچ‘پE‹مڈB‚ةŒ©‚ç‚ê‚éڈي—خچL—tژ÷‚إ‚·پB‹î‰ھ”ھ”¦‹{‚ج‚±‚ج–ط‚ح–{“aچ¶ژè“ü‚èŒû‚ةˆê–{—§‚؟‚µ‚ؤ‚¢‚邱‚ئ‚©‚猩‚ؤپA‚±‚جژذ‚ج‘nŒڑژ‚ةگAژ÷‚µ‚½‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB

پ@‰،•lژs‚جژ÷—î‚جژZ’è‚ًژہ‘ھ‚ھ“‚¢‚½‚كژw’è‚ة‚و‚ء‚ؤŒˆ‚ك‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚جگ„’è‚ح‚»‚جژ÷‚ھگ¶‚¦‚ؤ‚¢‚éڈêڈٹ‚جŒجژ–—ˆ—ً‚ب‚ا‚ة‚و‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB

پ@520”N‚جژ÷—î‚حپA‹î‰ھ”ھ”¦‹{‚ج‘nŒڑ‚ج—ˆ—ً‚ًگ„’肵‚½‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پBچ،‚©‚ç520”N‘O‚ئ‚¢‚¦‚خپAژ؛’¬ژ‘مپi‘«—کژ‘مپj‰„“؟Œ³”Nپi1489پj‚إ‚·پB‚»‚êˆب—ˆپA‚±‚جƒXƒ_ƒWƒC‚ح‹î‰ھ‚جڈZ–¯‚ج•é‚炵‚ًŒ©ژç‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@2009.8.17پ@ژB‰eپFٹâ“cپ@’‰—ک

|

|

|

|

|

پu‚¨Œٹ—l‚جژQŒw‹qپAˆê“ْ1–œگlپv‚ئگV•·•ٌ“¹

|

|

|

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFڈHژRپ@—v‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

|

–¾ژ،41”Nپi1908پjپA‹î‰ھ‚ج‚ذ‚ه‚¤‚½‚ٌژRپB’†‰›‚ج‰ئ‚ج—ׂھ‚¨Œٹ—l

’†‰›‚جٹ•ک‚«‚ج‰ئ‚حڈHژRپ@—v‚³‚ٌ‘îپB

|

|

|

–¾ژ،41”Nپi1908پjپA‚¨Œٹ—l‚ج“ِ‚ي‚¢

|

|

ڈ؛کa44”NپA‚¨Œٹ—l‚ج61‰ٌ‹ں—{

|

|

|

|

|

پ@پ@پ@پ@پ@‚¨Œٹ—l‚ج”ةگ·‚ش‚è |

|

|

|

پ@‹î‰ھ•Z’\ژRˆâگصپA’تڈجپu‚¨Œٹ—lپvپB‚»‚ج‰”N‚ج”ةگ·‚ش‚è‚ح’nŒ³‚إٹô“x‚ئ‚ب‚ژ¨‚ة‚µ‚½‚ج‚إŒ»’n‚ً–K‚ث‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پBڈم‚جژتگ^‚ج•Z’\ژR‚ح‘î’n‘¢گ¬‚إگط‚è•ِ‚³‚ê‚ؤ•½’R‚إٹصگأ‚بڈZ‘î’n‚ة•د‚ي‚èپA‰ژ‚ًژأ‚ش–ت‰e‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌپB‚µ‚©‚µپA“¹ˆؤ“à‚جڈHژR—v‚³‚ٌ‚ج‚¨کb‚âژ‘—؟‚ً‘چچ‡‚·‚é‚ئپAگو‚جŒ©‚¦‚ب‚¢Œ»‘م‚إ‚ح‘ه•د‹»–،گ[‚¢کb‚إ‚·پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پں

پ@کb‚ح–¾ژ،40”N4Œژ4“ْ‚ج‚±‚ئپB‹î‰ھ’¬‚جٹâگ£‚ة‚ ‚é•Z’\ژR‚ًگط‚è•ِ‚µ‚»‚ج“y‚ً’كŒ©گى‚ج‘D•ض‚إٹC‚ج–„‚ك—§‚ؤ‚ة—ک—p‚µ‚ـ‚µ‚½پB‚»‚جŒ@چي’†پA‚½‚‚³‚ٌ‚جٹغگخ‚ًژو‚èڈœ‚‚ئکZژعژl•û‚ظ‚ا‚جپgŒٹپh‚ھ”Œ©‚³‚êپA‚»‚ج’†‚©‚çگlچœپA‹¾پA“yٹيپAŒù‹تپAٹا‹تپAڈû—ضپA’¼“پ‚ب‚ا‚ھڈo‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB‚¢‚ي‚ن‚éŒأ•‚إ‚·پB

پ@‚ئ‚±‚ë‚ھپA’nŒ³‚ھ‘›‘R‚ئ‚·‚éکb‘è‚ھچL‚ـ‚ء‚½‚ج‚إ‚·پB‚ ‚ج‚½‚‚³‚ٌ‚جٹغگخ‚ً‘ه”ھژش‚إژ©‘î‚ة‰^‚ٌ‚إگخٹ_‚ة‚µ‚½ژز‚ھ‚¢‚ؤپAگخٹ_‚ًگد‚ٌ‚¾’¼Œم‹}ژ€‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‰\‚ھ—§‚؟‚ـ‚µ‚½پB

|

|

‚µ‚©‚àپAژR•ِ‚µ‚ًژè“`‚ء‚½ژز‚à””M‚إگQچ‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ئ‚¢‚¤‰\‚ئ‚àڈd‚ب‚ء‚ؤ‘؛’†‚ج‘ه•]”»‚ةپB

پ@‚»‚ج‰\‚ً•·‚¢‚½–س–ع‚جکVڈ—‚حپu”±‚ھ“–‚½‚é‚ظ‚ا—ى—ح‚ھ‚ ‚éگ_—l‚ب‚çپAگMگS‚µ‚½‚çژ„‚جٹل‚àژ،‚邾‚낤پv‚ئژQŒw‹Fٹ肵‚½‚ئ‚±‚ëپA‚½‚؟‚ـ‚؟ٹل•a‚ھ‘S‰ُپA‹A‚è‚حڈٌ‚ًژج‚ؤ‚ؤ‹A‘‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚·پB

پ@‚±‚ٌ‚ا‚ح‚±‚جکN•ٌ‚ج‰\‚ھچL‚ـ‚ء‚ؤ‰ن‚à‰ن‚à‚ئ‚¨Œٹ—lŒw‚إ‚ً‚·‚éگl‚ھ‘‚¦‚ـ‚µ‚½پB‚»‚ج’†‚ة‚ح•َ‚‚¶‚ة‘ه“–‚½‚肵‚½ژز‚â•ؤ‘ٹڈê‚إ‘ه–ׂ¯‚µ‚½ژز‚àپcپcپBڈپX”û‘ء‚بکb‚إ‚·‚ھپAˆ¤”n‚ج•a‹C‹Fٹè‚ً‚µ‚½”_•v‚ھ–ˆ“ْگMگS‚µ‚½‚ئ‚±‚ëپA•sژv‹c‚ة‚à‘S‰ُپIپ@ٹى‚ٌ‚¾”_•v‚ح‚»‚ج”n‚ًکA‚ê‚ؤ‚¨Œٹ—l‚ة‚¨—çŒw‚إپB‚·‚é‚ئپA‚»‚ج”n‚ح‚¨Œٹ—l‚ج‘O‚إ“ث‘RپA‘O‹r‚ًگـ‚è‹ب‚°‚ؤپA‚¨ژ«‹V‚µ‚½‚ئ‚¢‚¤‚ج‚إ‚·‚ھپcپcپB

پ@“–ژپAŒ»“Œ‹گV•·‚حپuˆê“ْ‚جژQ”q‹q1–œگlˆبڈمپv‚ئ•ٌ“¹پBپuگüچپ‚ج‰Œ‚ح“Vچ‚‚ڈم‚èپAگىچè‰w‚ج•û‚©‚ç‚àŒ©‚¦‚½پv‚ئ•ٌ“¹‚µ‚½‚ج‚إ‚µ‚½پB

|

|

|

چ]Œثٹْ‚جˆہ‰i‚U”Nپi1777پj‘nŒڑ‚جچMگ\“ƒ

’ٌ‹ںپFڈ¬ژRکa—Y‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

پ@

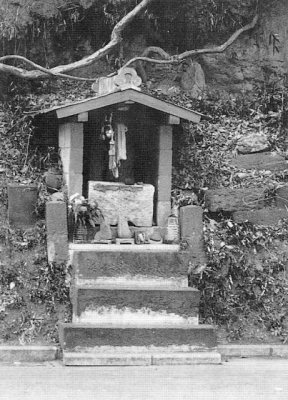

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@چMگ\“ƒ‚جچؤŒڑ

پ@‹î‰ھ‚S’ڑ–ع‚جژs‰c‹î‰ھڈZ‘î4چ†“ڈ‹ك‚‚جٹR‰؛‚ةچ]Œثژ‘م’†ٹْپAˆہ‰i6”Nپi1777پj‚ة‘؛گl—Lژu‚ھŒڑ‚ؤ‚½چMگ\“ƒ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پBچMگ\گM‹آ‚ھ“rگ₦‚½Œ»‘م‚ة‚ ‚ء‚ؤ‚à‚»‚جچMگ\—l‚حٹô‘½‚جŒƒ“®‚جژ‘م‚ًڈو‚è‰z‚¦پAگأ‚©‚ةگ¢ڈî‚ًŒ©ژç‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚»‚ê‚ھ‚±‚ج‚ظ‚اپAژüˆح‚جچؤٹJ”‚ً‹@‚ة’nŒ³—Lژu‚ئ‰،•lژs‚جژè‚إچؤŒڑ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB

•½گ¬13”Nگ³چsژ›”’گخŒھ—SڈZگE‚ًŒ}‚¦‚ؤ—ژگ¬–@—v

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFڈ¬ژRکa—Y‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

|

|

پ@–¾ژ،پE‘هگ³پEڈ؛کaپA‹î‰ھ‚جگl

|

|

|

–¾ژ،42”NپAڈ¬ژR‹àژںکY‚³‚ٌ

“ْکIگي‘ˆژ‚ج“ء–±‘‚’·پB

’ٌ‹ںپFڈ¬ژRڈحˆê‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

‘هگ³‚X”NپA’¥•؛Œںچ¸‹L”O

‘O—ٌچ¶‚©‚ç‚Q”ش–عپAڈ¬ژRڈ¼‘¾کY‚³‚ٌپB

’ٌ‹ںپFڈ¬ژRڈحˆê‚³‚ٌپi‹î‰ھپj |

|

پ@پ@پ@پ@‘هگ³12”NپA•ê‚ئژq

پ@”üگlƒ}ƒ}‚ئ‚¨گlŒ`‚ج‚و‚¤‚بڈ—‚جژq‚حپA‹î‰ھ‚ج”ü”Z•”•ظژںکY•vگl‚ئ–؛پB

پ@پ@’ٌ‹ںپFڈ¬’ثپ@—E‚³‚ٌپi‹î‰ھپj |

|

|

|

ڈ؛کa‚Q”NپAگ_Œث‚إƒgƒ‰ƒbƒN‚ً”ƒ‚ء‚ؤ‹î‰ھ‚ـ‚إ‰^“]‚µ‚ؤ‚«‚½ڈ¬’ثچL‹g‚³‚ٌ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFڈ¬’ثپ@—E‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

پ@‚±‚جƒgƒ‰ƒbƒN‚جژش—ض‚جƒtƒHپ[ƒN‚âƒhƒAپ[پA‰×‘ن‚ھ–طگ»‚إ‚ ‚邱‚ئ‚ة‚²’چ–عپI

پ@ڈ؛کa‚Q”N‚ة‹Dژش‚إگ_Œث‚ةڈoŒü‚«پAگ_Œثƒ[ƒlƒ‰ƒ‹ƒ‚پ[ƒ^پ[ƒX‚إپ@‚±‚جƒgƒ‰ƒbƒN‚ئڈoچ‡‚¢پA‘¦‹à‚إچw“üپA‚»‚ج‚ـ‚ـگ_Œث‚©‚ç‹î‰ھ‚ـ‚إڈو‚ء‚ؤ‹A‚ء‚ؤ‚«‚½‚»‚¤‚إ‚·پB

پ@‚»‚جŒمپA‚±‚جƒgƒ‰ƒbƒN‚ًŒ³ژè‚ةگىچè‘هژt‚ج— –ه‘O‚إپuڈ¬’ث‰^‘—پv‚ً‰c‚فپA’كŒ©‚âگىچèپAچj“‡‚ ‚½‚è‚ج“چ‚âچى•¨‚ًژsڈê‚ـ‚إ‰^”ہپA”ةگ·‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@ڈ¬’ث‚³‚ٌ‚جژش‚ح“Œ‹ٹ¢ژz“d‹CچH‹ئگ»‚إژش–¼‚ح‰ïژذ–¼‚ً—ھ‚µ‚ؤپuTپEGپEEپvپA‚»‚جAŒ^ƒgƒ‰ƒbƒNپB“Œ‹ٹ¢ژz“d‹CچH‹ئ‚حŒم‚ج“ْ–ىژ©“®ژشچH‹ئ‚إ‚·پB

|

پ@پ@ڈ؛کa13”NپA‘هƒ‚ƒe‚جƒ^ƒNƒVپ[‰^“]ژèپEڈ¬’ثڈ••v‚³‚ٌ

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFڈ¬’ثڈ®’j‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

پ@ڈ••v‚³‚ٌ‚حڈم‚جژتگ^‚جڈ¬’ثچL‹g‚³‚ٌ‚ج‰™پB‚»‚جڈf•ƒ‚©‚ç‰^“]‚ًڈK‚¢پAگىچè‘هژt— –ه‘O‚إپuڈ¬’ثƒ^ƒNƒVپ[پv‚ًٹJ‹ئ‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پBŒآگlƒ^ƒNƒVپ[‚ج‚ح‚µ‚è‚إ‘هƒ‚ƒeپA‚¨‹q‚³‚ٌ‚جƒ`ƒbƒv‚إƒ|ƒPƒbƒg‚ح‚¢‚آ‚àƒpƒ“ƒpƒ“‚ة–c‚êڈم‚ھ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB

پ@‚»‚جڈيکA‹q‚جˆêگl‚ةگىچè‚ھژY‚ٌ‚¾‰”N‚ج‰f‰وƒXƒ^پ[پAگىچèچOژq‚ھ‚¢‚½‚»‚¤‚إ‚·پB

|

|

|

|

|

|

|

|

پ@پ@

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ؛کa8”N‚ج‚¨‰شŒ©

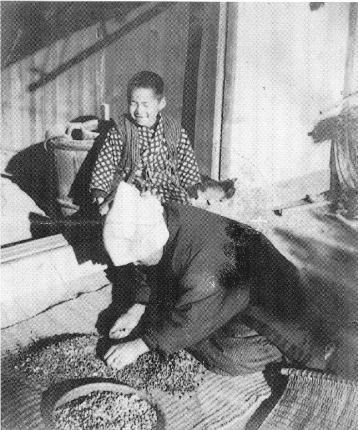

پ@“yژè‚جچ÷•ہ–طپAچk’nگ®—چد‚ف‚ج“c‚ٌ‚عپA‚»‚µ‚ؤŒ|ژز‚³‚ٌپB‚±‚ج3ڈًŒڈ‚ً–‚½‚·‰شŒ©‚جڈêڈٹ‚ح“–ژپA‰·گٍ’¬‚ئ‚µ‚ؤ’m‚ç‚ꂽچj“‡پBژً‰ƒ‚جڈê‚ھ–ٹJ‚جچ÷‚ًƒoƒbƒN‚ة‚µ‚½“c‚ٌ‚ع‚جŒl“¹پAŒ|ژز‚ج‚آ‚ـ‚ر‚ژO–،گü‚ج‰¹گFپEپcپdپA‚ب‚ٌ‚ئ‚à‚ج‚ا‚©‚إپA•——¬‚ب‚¨‰شŒ©‚إ‚µ‚ه‚¤پB

پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@’ٌ‹ںپFڈ¬’ثپ@—E‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

پ@پ@پ@پ@ |

|

|

|

پ@چj“‡‚ج’كŒ©گى“yژè‚ًƒoƒbƒN‚ةژً‰ƒ‚جژn‚ـ‚è

پ@ˆêڈ،•r‚ًˆح‚ٌ‚إŒ|ژز‚ھ‚آ‚ـ’e‚ژO–،گü‰¹گFپEپEپEپB

|

|

پ@پ@‰ƒ‚à‚¨ٹJ‚«‚ئ‚ب‚ء‚ؤ’kڈخ‚·‚éٹF‚³‚ٌ

چ¶’[‚حڈ¬’ث—E‚³‚ٌ‚ج•ƒپE•گ•v‚³‚ٌپB—ׂھ“ْچ گ¶“k‚ةŒµٹi‚ب‚±‚ئ‚إ’m‚ç‚ꂽپAˆ®ڈ¬ٹwچZ‚ج‰ء“،‰pژOکYگوگ¶پB

|

|

|

ڈ؛کa17”N”سڈHپA‘ه“¤‚ً‘I•ت‚·‚é‘c•ê‚ئ‘·

ƒgƒپ‚¨‚خ‚ ‚؟‚ل‚ٌ‚ئ‘·‚جڈ¬ژRپi”ر“‡پj–[‹g‚³‚ٌپB

’ٌ‹ںپFڈ¬ژRڈحˆê‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

ڈ؛کa27”N3ŒژپAڈ¬ژRڈحˆê‚³‚ٌ‚جŒ³‚ض‚ج‰إ“ü‚è

‰ش‰إ‚حڈ¬ژRپi‹Œگ©‚àڈ¬ژRپjƒVƒY‚³‚ٌپB

’ٌ‹ںپFڈ¬ژRڈحˆê‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

|

ڈ؛کa31”N‚PŒژڈd‚³‚P‚OƒLƒچ‚ج“Z‚ًگU‚ء‚ؤ•à‚

ڈ¬ژRکa—Y‚³‚ٌ

’ٌ‹ںپFڈ¬ژRکa—Y‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

پ@پ@پ@پ@ڈ؛کa48”N‚PŒژپA‹î‰ھڑ’ژqکA’†‚جژ‚ژq•‘

پ@چ]Œثژ‘م‚©‚瑱‚¢‚ؤ‚¢‚½‹î‰ھڑ’ژq‚جژ‚ژq•‘‚ح“JپAڈقپA‘¾Œغ‚إˆê‘gپB‚»‚ê‚ھ“ٌ‘g•زگ¬‚إ‚¨گ³Œژ‚ة‚ح“Œژ›”ِپA’كŒ©پA––‹gپAگىچè•û–ت‚ب‚اٹe’n‚ةŒؤ‚خ‚ê‚ؤژ‚ژq•‘‚ً”âکI‚µ‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBڈ؛کa50”NپAŒمŒpژز•s‘«‚إ—]‹V‚ب‚‰ًژUپB

پ@

پ@ژتگ^‚حپA‹î‰ھڈ¬ٹwچZ‚إپBژ‚ژq‚حژR“c•گژO‚³‚ٌ‰E‚©‚瑾ŒغپFژR“c“؟‘¾کY‚³‚ٌپAڈقپF—é–طٹىˆê‚³‚ٌپA“JپFگ¼“cژہ‚³‚ٌپAگà–¾–ً‚جٹف–[•v‚³‚ٌ‚ئˆî—tگ°ژO‚³‚ٌپB

’ٌ‹ںپFژR“c•گژO‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

|

|

ڈ؛کa54”N‚UŒژ’كŒ©‹وچإŒم‚ج“cگA‚¦پAڈ¬ژRچF‰ئ‚جگ…“c

“c‚ٌ‚ع‚ح‹î‰ھ‚S’ڑ–عپB‚²–{گl‚حژè‘O‚جگlپB’ٌ‹ںپFڈ¬ژRپ@چF‚³‚ٌپi‹î‰ھپj

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ƒ{ƒ^ƒ“‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢

ƒ{ƒ^ƒ“‚ًƒNƒٹƒbƒN‚µ‚ؤ‚‚¾‚³‚¢