|

明治・大正・昭和初期の情景

|

|

|

|

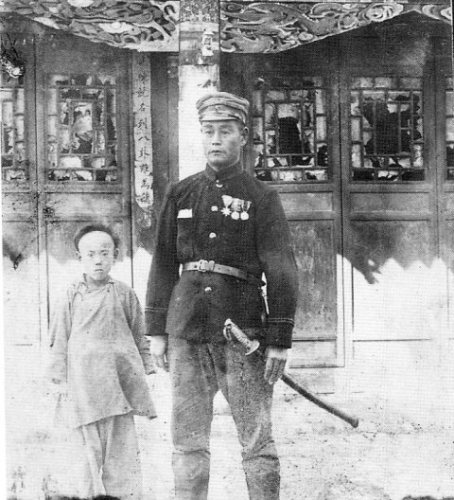

明治37年(1904)、日露戦争へ出征した鴨志田茂吉さん

軍人は鴨志田正晴さんの祖父。撮影は従軍が支那(現中国)の戦地に進軍したとき、支那の子供と。

提供:江ケ崎町内有志

|

|

|

|

大正5年(1916)冬、江ケ崎町の二ケ領地用水の分水路「下の川」で魚を捕る兄弟

兄弟は矢向の永井喜代吉さんと永井円蔵さん。田んぼは冬でも水が溜まる湿田です。

提供:永井康一さん(矢向)

|

上の写真と同方向の現在の風景

江ケ崎陸橋から旧新鶴見操車場跡地の一部と江ケ崎町を望む

2013.11.3 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

|

|

|

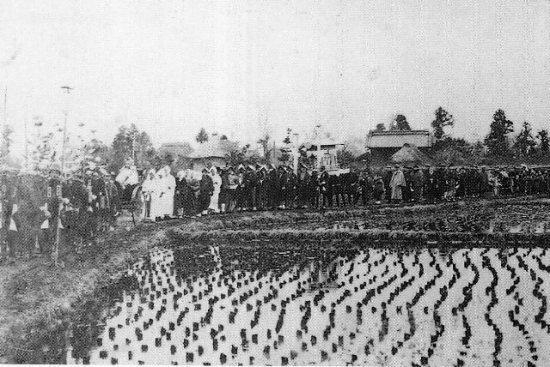

大正5年、野辺送り。江ケ崎町・黒川喜吉さんの祖父・豊吉さんの葬列

この風景の一帯は昭和2年(1927)に着工の新鶴見操車場用地となり、同4年に完成したときにはたくさんの線路と、貨物列車が往来する光景へと変わりました。

提供:江ケ崎町内有志

|

|

|

|

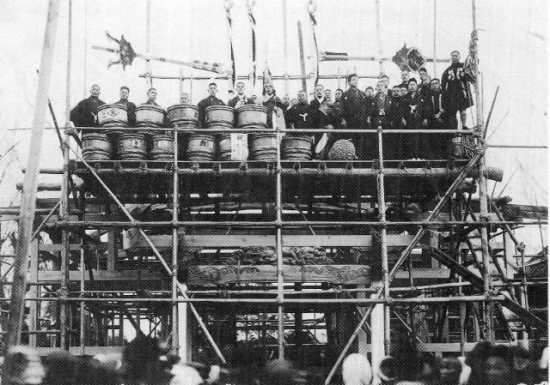

昭和3年(1928)、寿徳寺の上棟式

やぐらの上には祝い餅が入った樽が12個も。手前の人たちは、その餅が投げられるのを待機中です。

提供:江ケ崎町内有志

|

|

|

|

戦中・戦後の地域活動

|

|

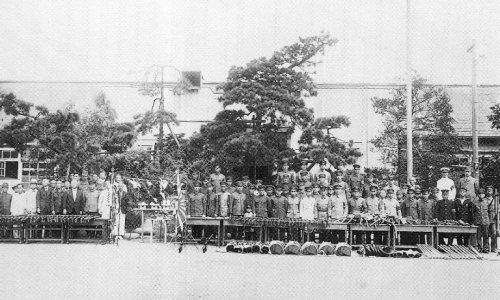

昭和6年(1931)、在郷軍人会の鶴北分会が創立。市場小学校で

鶴北分会とは、鶴見区北部の市場、江ケ崎、矢向の3地域の合同組織です。

提供:鈴木重利さん(矢向)

|

|

|

|

在郷軍人会の鶴北分会の人たちが市場熊野神社に整列

「奉納 橿原神宮奉納 祝書巽米」のノボリを携えています。

提供:鈴木重利さん(矢向)

|

|

|

|

昭和23年9月、江ケ崎青年団「若草会」の皆さん

江ケ崎八幡神社の祭礼に演芸会を主催したとき、その舞台で。

提供:江ケ崎町内有志

|

|

|

|

|

江ケ崎の農業

|

|

|

提供:江ケ崎町内有志

|

|

昭和29年(1954)5月、畑一面に広がるナス畑

収穫するのは鴨志田誠さん。

|

|

特産「江ケ崎のナス」

江ヶ崎の農家は、東京、横浜の市街化と工業化の進展とともに明治の中頃以来稲作中心から換金作物として、ナシ、ビワ、ナス、キュウリ、タマネギ、ハス、クワイの栽培を行っていました。昭和の戦中戦後の統制時代を除いて「ナスの栽培」にはとりわけ熱心に取り組んでいたのでした。

「ナス」は連作障害が発生しやすいため、15軒の農家が協力して全耕地を3地区に分け、毎年違う耕地に作付け。そのために安定した生産ができ、夏の最盛期にはリヤカー2台分も収穫した農家もありました。

「江ヶ崎のナス」は水田栽培のため、水分を多く含み皮も柔らかく美味しいと市場での評判が高かった。

昭和三十年代には、NHKラジオが都市近郊農業の手本として、農家の協業化により生産性を向上させたケースとして「江ヶ崎のナス」を取り上げ、放送しました。

文:鴨志田 潔さん(江ケ崎町)

|

|

|

昭和12年、見事なハスの出荷準備

鴨志田潔さんの祖父・仁三郎さん。

|

|

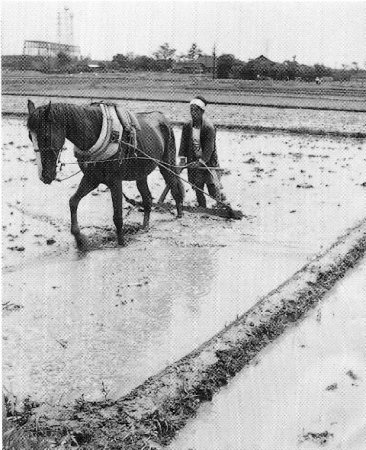

昭和28年6月、農耕馬による代掻き

左上に江ヶ崎陸橋が見えます。

撮影:土田泰敏さん(矢向)

|

|

|

|

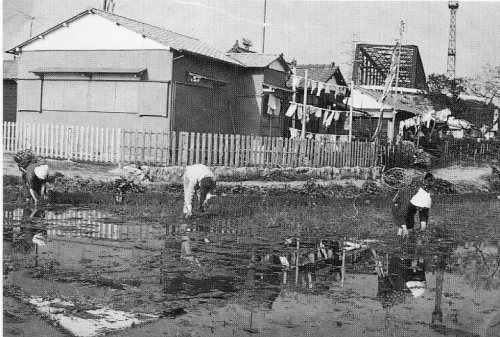

昭和31年、鴨志田正晴家の水田「屋敷下」の田植え

右上に江ケ崎陸橋が見えます。

|

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください