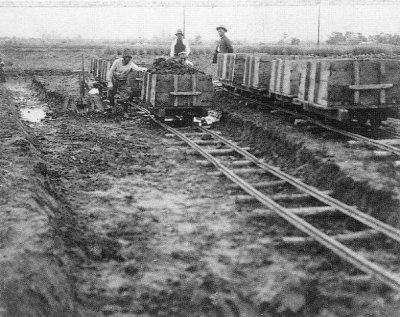

1.鶴見川岸の土が粘土質でレンガ製造に適していた。トロッコで土の搬出。何両かのトロッコを、馬が工場まで引く |

|

従業員250人の山本煉瓦工場

明治・大正期、鶴見川岸に8000坪、従業員250人のレンガ工場、山本一平商店(通称、山本煉瓦)が矢向にありました。現在地は上末吉2丁目の京浜自動車教習所から鶴見川をはさみ矢向1丁目にかけての一帯。この工場の建物は関東大震災に遭ってもビクともしませんでしたが、昭和15年、蛇行する鶴見川の直線化工事のため国から移転を命じられ、余儀なく廃業しました。同工場跡地の大半が、いま鶴見川の川底です。

明治・大正期の全盛期には鶴見川の船便で東京駅や丸の内のビル街、横浜の赤レンガ倉庫など官庁街の建設現場に多く出荷されました。

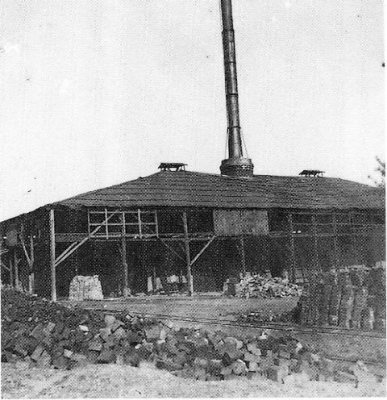

このほど、経営者の甥、高橋秀和さんが当時の写真を捜し出し、ここに公開することができました。

★ 煉瓦の製造工程は、写真説明の番号順です。

|

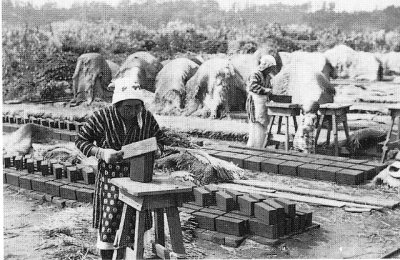

2.粘土と砂を混ぜて機械に入れて練る。機械から出る羊羹状の原料をピアノ線で切って成型する。成型後は野天乾燥。写真後方は乾燥後のレンガに掛けた雨よけの菰(こも)

|

|

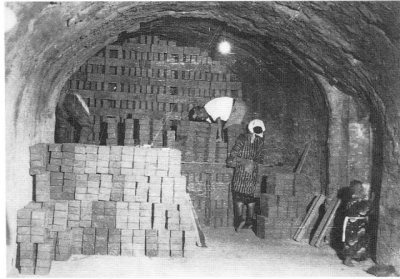

3.乾燥レンガを窯に詰め、火を入れる専門職の作業、“窯結(ようけつ)”

|

|

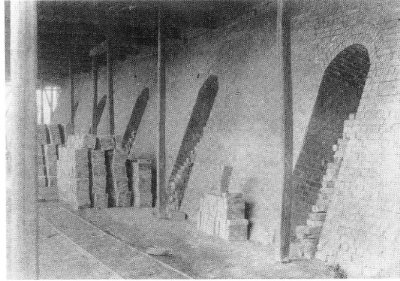

4.写真右上の窯口。16の窯が輪のように配置されているため“輪窯(りんよう)”といい、その輪窯の一面

|

|

5.この建物の2階から1階の窯に燃料の石炭を投下し焼き上げる。それを“焼成”といい、16個目の焼成が終わると最初の窯が冷め、“窯出し”をし、選別後に出荷される

|

|

|

関東大震災の被害

|

|

|

大正12年9月2日、関東大震災の強震で山門の屋根瓦を落ちた良忠寺

提供:森本祐康さん(矢向)

|

屋根瓦が落ちた山門が今は無く

豪邸のような現良忠寺

2013.10.30 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

|

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください