|

�@�@�@�@�@�������̒��c���h�g��2���B���c�����q�풪�c���w�Z�̍Z��Ћ�

�@�����A���h�|���v����h���̒u��Ɖ̌��₮��́A���c�����q�풪�c���w�Z�̍Z��̕Ћ��ɂ���܂����B�ʐ^����̌����́A���c�������c2074�Ԓn�A���݂�����2���ڂł��B���̎ʐ^�̌��ł�����ƁA�E��Q�K�̖���������z���ɂQ�l�̏������`���Ă��܂��B�����͂܂��ʐ^�B�e���������������悤�ł��B�@�F�r��v�v����i���c���j

�@�@�@�@�@�@ |

|

|

|

|

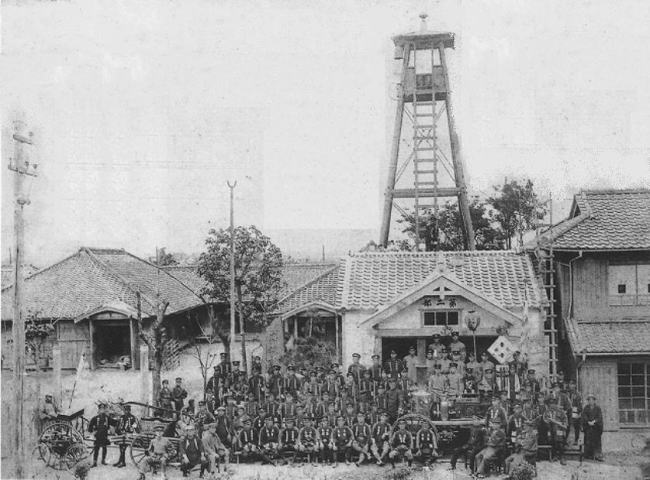

�@�@����15�N�i1882�j�A���c�̊C�ۊ������@�@�@�F���c��������i�n��j

�@�C�ۂ̗{�B�͒��c�����߂āB�����Ŋ����������A�C�ۂ����������X�m�R���ꖇ�����ׂāA�����Ȃ��悤�ɒ|�����h���Ďx���Ă����܂��B

|

|

|

|

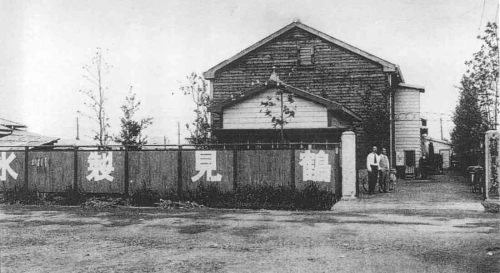

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�吳�S�N�i1915�j�U���A���c�������c�̓y�n�̊J���Ɣ_��

�@�����a���̐l�͎ʐ^�ҁE�юR������̑c���ŁA���`�k�斥�֒��o�g�̔юR�`�ꂳ��B

�@���̐l�́A���ւ̔_���������A��A���ߌ���h��2���ځi�������c�������c�j�̓y�n���J�����A3�����]�̐��c�ɑւ��܂����B�ʐ^�͓����̔_���ƌ���̘m�����̌����͔_���h���p�̏����ł��B

�@���̌�A���̓y�n���юR�`�ꂳ��n���̒ߌ����X���i�ʐ^���j�̍H��~�n�ɂȂ�܂����B

�@�@�F�юR�@������i�h���ʁj

|

���a�T�N�i1930�j�A�юR�`�ꂳ��o�c�̒ߌ����X������

�F�юR�@������i�h���ʁj

|

|

|

|

|

|

|

|

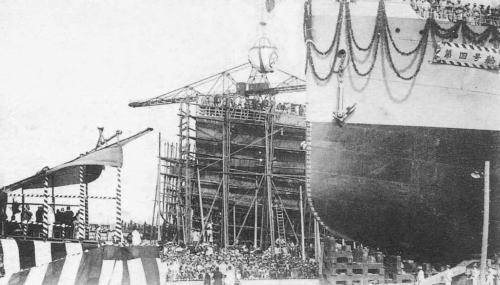

�@�@�@�@�@�@�吳�U�N�i1917�j�V���A�ߌ���쑢�D���Ői����

�@�V�D�͔����ہA11�C000�g���A�S��135.6�b�ł��B

�@������X�U�N���́A����قNj���ȑD���������{�̑��D�Z�p�̍����ɂ́A���߂ċ����܂����B

�@�ߌ���쑢�D���͏��a15�N�A���{�|�ǂƍ������u���{�|�ǒߌ����D���v�Ɖ��́A���͓�Ɋϑ��D�u�ӂ��v��u���点�i����j�v�����̑��D���̌����ł��B�����̑��D�ƊE�̍ĕ҂Œߌ����D���́u���j�o�[�T�����l���Ə��v�̎Ж��ɂȂ��Ă��܂��B

�@�F�Y�c�L������i�s��㒬�j

|

|

|

|

|

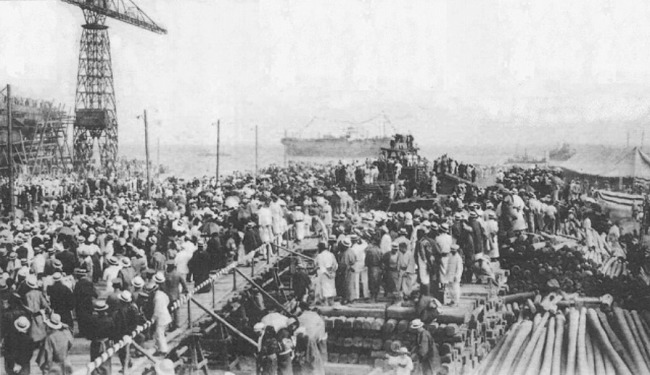

����ȑD���A�ЂƖڌ��悤�ƏW�܂��������l�Ǝ��T�W��

�@�F�Y�c�L������i�s��㒬�j

|

|

|

�@�@�@�@�吳�W�N�i1919�j�A���c�q�퍂�����w�Z�̍Z��

�@���ݒn�Ɉړ]���Z�ɂ������������c�q�퍂�����w�Z�i���݂̒��c���w�Z�j�B�����́A�k���S���c�����q���c���w�Z�ł����B�@

�@�@�F���c���w�Z�@

|

|

�ʐ^���̌��݂̒��c���w�Z

2013.1027�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j

|

|

|

|

�@�@�@�@�@�@�@�@�吳�P�S�N�i1925�j�A�ߌ��Ս`�S���̍H������

�@���ߗ��Ēn�ւ̗A���@�ւƂ��Ēߌ��Ս`�S���̐��H�~�ݍH�����n�܂�܂����B�ŏ��̍H���͉^�͂ɋ����ː݂��邱�Ƃł����B

�@�@�F�ѐ��Ȃ���i���ʁj

|

|

|

|

|

�吳����A���̑���ނ��Ă����ٍ��V

�F������Y����i�s��㒬�j

|

|

�@�@�@�@�@�ٓV���܂̂����v

�@����T�㏫�R�j�g�̎���A���Q��h����h��z�����Ƃ��܂������A��H���ōĎO���s���܂����B�����ōb�㕐�c�̈ꑰ�A���쎁�͓����M����]�m���ٍ��V�̂�����𗊂݁A������h�̋N�_�ł���ߌ����̓S���̂����ƁA���쒬�Ɖ���J�̋��Ɋ������܂����B����ƁA����ȗ��A�H���͏����ɐi�s�A�����Ɋ������܂����B

�@�吳11�N�i1922�j���L�����̌v��n�ɂ����邽�ߏꏊ���������炵�A���̌コ��Ɍ��ݒn�̒ߌ��H�ƍ��Z�ׂ̗Ɉڂ��܂����B

�ʐ^���̌����쒬�ٍ̕��V

2013.10.27�@�B�e�F�ΐ썲�q�q����i���g�j |

|

�@�@ |

|

.gif)

.gif)

![]() �{�^�����N���b�N����������

�{�^�����N���b�N����������