|

明治時代の情景

|

|

|

明治43年(1910)8月、多摩川の堤防決壊で鶴見川の大洪水、旧鶴見町の浸水

多摩川の激流が鶴見川に流れ込み鶴見川は大洪水。写真は旧東海道の鶴見神社付近(現鶴見中央2丁目)の浸水状況です。後方のそそり立つ樹木は杉並木ですが、大正6年の大津波の際、塩分の多い海水をかぶり、枯れました。

提供:金子元重さん(鶴見神社宮司)

|

|

|

|

明治43年8月、国鉄の線路が流されるのを呆然と見つめる人々

一面が冠水したなか、鶴見駅側の線路に人々は立ち、線路の先端が流失するのを見つめています。

提供:金子元重さん(鶴見神社宮司)

|

|

|

|

|

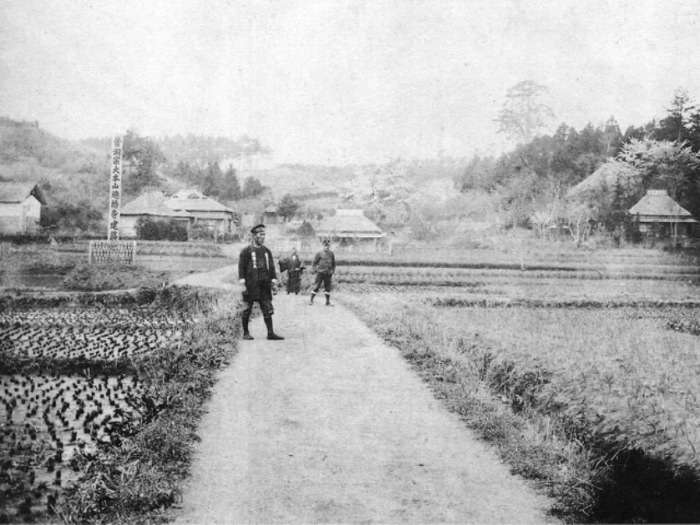

明治40年(1907)4月、総持寺の移転先となった現鶴見2丁目一帯

田んぼの中に「曹洞宗大本山総持寺建設地」の大きな標柱が見えます。高台のこの地は「入道ケ原の名月」と呼ばれた夜空を渡る月を眺める名所でした。

写真後方の人物で杖をつく人は馬場3丁目・兼子清寿さんの高祖父・清蔵さん。

石川県・能登半島にあった創建600年の曹洞宗大本山総持寺は明治31年(1898)4月13日夜、火災に遭って焼失、その移転先に鶴見の成願寺(下の写真)の境内の一部を譲り受けることになりました。

提供:兼子清寿さん(馬場)

|

現在の曹洞宗大本山総持寺

2013.10.22 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

|

|

大正時代の駅周辺の情景

|

|

|

参道が鶴見駅から真っ直ぐ延びていた成願寺の大正時代

参道の両側は茅が一面に生えていた湿地。左手丘の上の堂は総持寺本山の三宝荒神(のちに移築)。昭和6年(1931)に成願寺の東側に新道「獅子ヶ谷・鶴見線」が開通し山門は現在地に移築されました。

提供:成願寺(豊岡町)

|

|

|

|

大正3年開園の花月園は、東洋一の大遊園地

|

|

|

「西の宝塚、東の花月」と評された、花月園少女歌劇団

現代ならAKB48なのでしょう。おとぎ歌劇場での彼女たちの歌と舞い、その華麗さに子供たちは見惚れ、憧れたものでした。

提供:林 正己さん(仲通) |

|

|

|

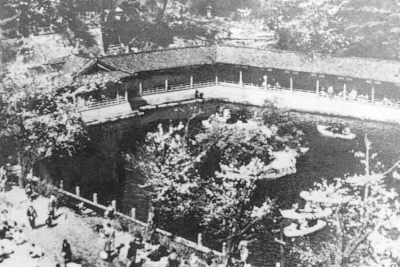

スワン池でボート遊び。後方の建物は絵馬堂

提供:東台小学校

|

|

7万坪(23.1万㎡)の広大な遊園地、花月園

東京新橋の料亭「花月亭」の経営者、平岡広高氏が鶴見の台地にある子生山・東福寺の土地約21㌶を借りて、大正3年(1914)に開園した東京近郊の児童遊園地。

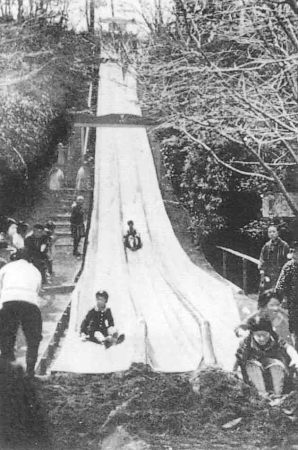

園内には大グラウンド、おとぎ歌劇場、アイススケートリンク、ダンスホール、大滝の庭、観世音パノラマ、鯉の噴水、大山スべり、吊り橋、飛行船塔などあり、東洋一の大遊園地といわれました。

フランスのフォンテンブローにあった遊園地がモデル。園内の売店では花月園名物のまんじゅうが飛ぶように売れ、ダンスホールは谷崎潤一郎作『痴人の愛』の舞台と言われています。 宝塚歌劇団にならって花月園少女歌劇団を結成し、「西の宝塚、東の花月」とまで評されるようになりました。

近くに東急の多摩川園などが開園し、人気が衰退、 昭和7年(1932)会社組織となり、同8年(1933)に京浜電鉄の所有となりましたが、第2次世界大戦中は高射砲陣地などに転用されました。

昭和21年(1946)4月に再開しましたが、同25年9月に解散し、県営花月園競輪場に。それも平成22年3月、廃止になりました。

|

|

一気に滑りおりる「大山スベリ」

提供:長谷川 皓さん(生麦)

|

|

|

ロバのような朝鮮馬で乗馬

提供:長谷川 皓さん(生麦) |

大正後期には“電気車”登場

驚嘆と珍奇な視線が注がれました。

提供:長谷川 皓さん(生麦) |

|

|

|

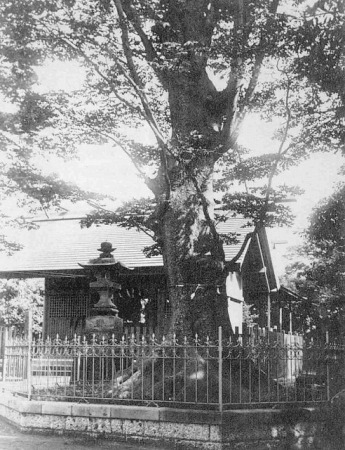

写真は大正期、鶴見神社の大ケヤキ

提供:金子元重さん(鶴見神社宮司)

|

|

七百十余年、祭り道具を守った欅

鎌倉時代、源頼経将軍は仁治2年(1241)鶴見神社に参詣し、その折「吾のごとく大きくなれ」と4本のケヤキを奉納したという。

以来七百十数年の風雪に耐えてきた老木は戦後の大気汚染に冒され樹勢が衰え、最初の2本は昭和35年8月に切り倒され、最後の2本も昭和38年(1963)に切られました。そのうち1本は胴回り7.4㍍、高さ7,23㍍、その木はいま形見として鶴見神社の衝立(ついたて)となっています。

意外なことに、4本の大ケヤキを切り倒すたび地中から“宝物”が見つかったのです。大きな切り株を大勢の人の手で掘り続けると、根元の下に土器や祭祀遺物、祭りの道具がどっさりと‥…・。他の3本のケヤキの根元からも同様に多数発見。のち、それらを調査した結果、1800年前から800年前までの祭祠用具であることが分かりました。しかも、横浜市内で発掘された最古のものであることも。

七百十余年の間、4本のケヤキはその品々を大きく張った根で大切に守ってきたのです。まさに樹木も魂のある生き物、そんな実感さえします。と同時に腐敗防止のために根元に保存したこと、こうした先人の知恵にも改めて敬服します。

|

|

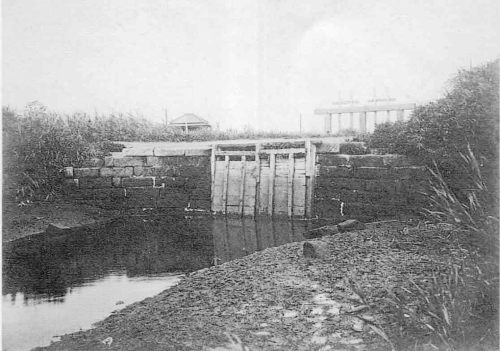

大正初期、寺谷の大池と水門 提供:金子元重さん(鶴見神社宮司)

大正時代の現鶴見区内には溜池が大小15カ所あり、なかでも寺谷の大池は三ツ池に次ぐ広さの18,000平方㍍。

この大池の水が旧鶴見村の鶴見、豊岡、芦穂崎方面の田んぼの灌漑用水として使われていました。大正末期に田んぼが宅地化や工場化で埋め立てられ、大池の役目は終わりました。僅かに弁天池だけを残して埋められ、その跡地は住宅地に変わりました。

|

|

|

|

|

大正12年、鶴見川独自の上げ潮治水の堰と水門

この水門は現市場中学校付近にありました。上げ潮時に洪水の被害が多い鶴見川には同様の堰と水門が数カ所造られました。

提供:金子元重さん(鶴見神社宮司)

|

|

鶴見川独自の治水法

鶴見川の両側には100㍍から150㍍ほどの沼地が広がっていました。

上げ潮のときは川の水が堆積したヘドロの下から一気に沼地に湧き上がります。沼地の上の水は、干潮になるとその水圧で水門が自動的に開き、川へ流れ出ます。満潮、干潮の潮時に水門を開閉するこの沼地を利用した治水方法は、鶴見川独特のもので、これも水害に苦しんだ鶴見の先人が考え出した知恵でした。

鶴見神社宮司・金子元重さんは子供時代をこう回顧します。

「ここは“堤防”といって、引き潮のときはよく堤防下に友だちと行って魚を捕りましたね。とくに石をどかすと、その下からモクゾウ蟹が出てきて、それをたくさん捕りましたよ。この堰は、子どもたちにとってもたいへん楽しい、ありがたいものでしたねぇ」。

|

|

大正13年、旭村消防組がポンプ車を購入、末吉橋で放水テスト

旭村消防組は現在の末吉消防団。村人が見物するなか、橋の上の組員がホースを上流に向けて放水中。

提供:荻原 昇さん(上末吉)

|

|

写真左の現在の末吉橋

2013.10.22 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

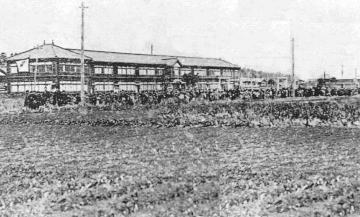

大正13年、創立当時の豊岡尋常小学校

校舎の前に児童が並んでいます。

提供:豊岡小学校

|

|

大正14年2月、鶴見町役場で潮田町との合併記念

長年の懸案だった合併が実現し、合併1カ月前の鶴見町役場と町長はじめ職員。

提供:生麦小学校

|

|

|

|

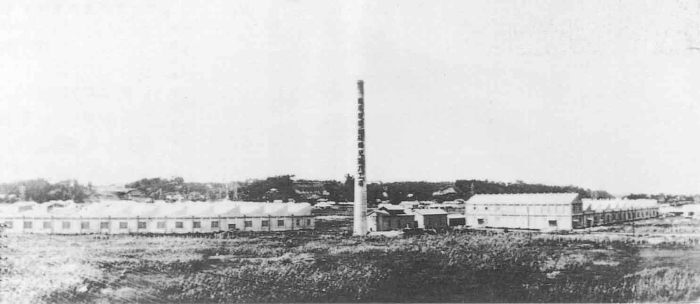

大正14年、鶴見駅西口からほど近い下末吉に大きな森永製菓鶴見工場が完成

提供:森永製菓㈱本社

現在の森永製菓鶴見工場

後方、稜線上の白い建物です。

2013.10.22 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

森永製菓鶴見工場ではチョコレートなどの包装工程を窓越しに見学することができます。ただし、工場見学には「予約」が必要です。

アクセスは鶴見駅から横浜市営バス3番、4番乗り場「森永工場前」下車(バス停4つ目、所要時間約10分)

工場見学受付電話:045-583-0707

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください