本『大正・渋谷道玄坂』との出会い

『大正・渋谷道玄坂』、この本は道玄坂の陶器店の女主人・藤田佳世さんが家人の寝静まった夜中に毎晩書いたものをまとめたものです。私がこの本の存在を知ったのは、本誌「とうよこ沿線」の創刊号を出して数ヵ月後、昭和55年の晩秋でした。代官山に住む青年が当編集室に訪ねてきて「渋谷のことを知る必読書ですよ」と執拗に私に勧めたのでした。

その翌年のこと、本誌で東横沿線の街が登場する文学作品を紹介する連載に、ノーベル賞の文学部門の候補に挙がったという大岡昇平先生作『少年』を取り上げることになりました。原稿の締め切りも迫っていたので、一面識も無い大岡先生の成城のご自宅に担当スタッフと一緒に押しかけたのでした。なのに、ご自身が門まで出てこられ、快く応接間に招じ入れてくださり、3歳から9歳までの少年期を渋谷で過ごされた体験談をしてくださいました。

そのお話の中にも藤田佳世さんが登場し、いまは東急百貨店本店の東側でお好み焼き屋「こけし」を経営していることを話され、「『私から聞いた』と言って、うかがってみてください」と“大先生”みずからが紹介くださったのでした。

その後、こちらからお店にうかがったり、藤田さんが当方の日吉の編集室にお見えになったり、お付き合いさせていただきました。

3歳から道玄坂を見つづけてこられた藤田さんの思い出がつまったこの本、その中から「渋谷にゆかり作家」を探してみることにしましょう。

|

|

藤田佳世著

「大正・渋谷道玄坂」(青蛙房刊)

序文 大岡昇平

藤田佳世さんは、渋谷道玄坂で生まれ、そこで育った方である。古くよき時代の道玄坂の風物について、街っ子の生活と密着した数々の鮮明な記憶を持っておられる。それを美しく正しく書きとどめる筆を持っておられる。「渋谷道玄坂」は、そういう類い稀な語り部である藤田さんの、語りの記念碑ともいうべきものである。 |

この本の中でまず目を引いたのは、『放浪記』の著者・林芙美子が夜店を出していたくだりです。

私たちの記憶に新しいことは、女優・森光子が主人公の林芙美子に扮して舞台「放浪記」を2017回も演じたこと、そして文化勲章と国民栄誉賞に輝いたことです。それも裏打ちされているのかもしれませんが、それより何より林芙美子の逞しい生き方そのものに舞台の観客同様にこちらも共鳴してしまいます。藤田佳世さんも林芙美子フアンのようで、彼女の描写にかなりの紙数をさいて紹介しています。

|

林 芙美子

明治36年(1903)〜昭和36年(1951) 享年48歳 |

|

|

芙美子が道玄坂で夜店の露天商

林芙美子は、その出世作『放浪記』の中に、この道玄坂で夜店を出した時の様子をこんなふうに書いている。

「4月×日」 今日はメリヤス屋の安さんの案内で、地割をしてくれるのだといふ親分のところへ酒を一升持って行く。

道玄坂の漬物屋の路地口にある、土木請負の看板をくぐって、綺麗ではないけれど、拭きこんだ格子を開けると、いつも昼間場所割りをしてくれるお爺さんが、火鉢の傍で茶をすすってゐた。

「今晩から夜店をしなさるって、昼も夜も出しゃあ、今に銀行が建ちませうよ。」

お爺さんは人のいい高笑ひをして、私の持って行った一升の酒を気持よく受取ってくれた。(中略)

夜。

私は女の万年筆屋さんと、当のない門札を書いてゐるお爺さんの間に店を出さして貰った。蕎麦屋で借りた雨戸に、私はメリヤスの猿股を並べて、「20銭均一」の札をさげると、万年筆屋さんの電気に透して、「ランデの死」を読む。大きく息を吸ふともう春の気配が感じられる。この風の中には、遠い遠い憶ひ出があるやうだ。 舗道は灯の川だ。人の洪水だ。瀬戸物屋の前には、うらぶれた大学生が計算器を売ってゐた。」

この瀬戸物屋こそは、私が後に嫁いで来た藤田陶器店である。少なくとも芙美子は私の店の斜め向いあたりで、本を読みながら1枚20銭の猿股を売っていたことになる。

ここで思うのは地割りのきびしさだが、よそ者の芙美子が、いきなり夜店を出したいと言って、たとえ一升の酒を玉重親分のところへ届けたとしても、夜店の一等地といわれていた坂下左側の真ん中どころに場所をもらえる筈はなかったろうと、私は芙美子や万年筆屋の店を、もう少し坂をのぼった所の、渋谷郵便局の前あたりに置きかえて、そのわびしげな様子を目に描くのである。

芙美子は5月にはすでに大久保百人町の派出婦会から麻布本村町の大きな家に派遣されて、その家の人に齢をきかれたとき、21歳と答えている。これからみても、道玄坂に夜店を出したのは大正12年の4月であり、それも1カ月に満たなかったことを日記は語っている。

芙美子は、うどん2はいを16銭でたべたことや、鯛焼を10銭買ったことなども道玄坂の生活の中に書いている。

野村屋でうどんを食べている芙美子、玉重のおかみさんから鯛焼を買っている芙美子。

私はその頃12歳だったが、万年筆屋の、「どこにも、ここにもあるという品物ではございません、お手に取ってごらん下さいまし」

と、言う声は、今も耳に残る物哀しい声であった。よくよくそのとなりの店に目をとめていたら、あるいは、

「今日は学生が、一人で五ツも品物を買って行ってくれた」

と、その日のよろこびを日記に書いている芙美子の、明るい瞳に会っていたかも知れない。

|

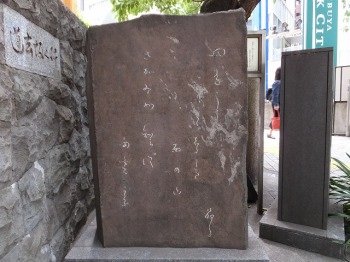

道玄坂上に建つ、与謝野晶子自筆の歌碑

母遠うて瞳したしき西の山 相模か知らず雨雲かゝる

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

数々の功績を残した女性、与謝野晶子

与謝野晶子は、夫・与謝野鉄幹の収入が悪化する中で生活のために歌人として5万首の歌を残し、その歌は女性の官能をおおらかに詠うという浪漫派歌人として新境地を切り開いた女性でした。また、『源氏物語』の現代語訳の大作や詩作、評論活動など精力的な活動で知られています。

そうした文学活動の陰に隠れ意外に知られていない文化・教育面の活動があります。それは、建築家・画家・夫の鉄幹との4人で日本で最初の男女共学の「文化学院」という学校を御茶ノ水の駿河台に創立し、男女平等教育を唱え、実践してきた女性であったことです。

|

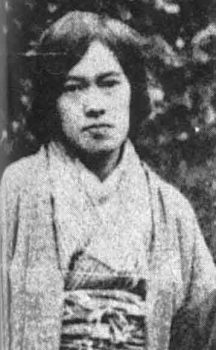

与謝野 晶子

明治11年(1878)〜昭和17年(1928)享年50歳

|

|

|

藤田佳世さんは、封建時代が色濃く残る明治・大正時代に与謝野晶子が女性としての新しい道を果敢に挑み、切り開いたその生き方に並々ならぬ興味と関心を抱いておられたようで、彼女の描写にも多くの紙数をさいていて紹介しています。

幸いにも藤田さんの大向小学校の同級生の家の家作に以前、与謝野夫妻が住んでいたことが二人の情報を得られたことにつながりました。

家の近くの住人、与謝野夫妻

渋谷の大和田に、与謝野鉄幹・晶子夫妻が住んだのはわずか3年余りである。しかし、私の育った家のすぐそばにその人たちが住んでいたということは、昔を共に暮らした人のようにも思えてなつかしい。

鉄幹が麹町から渋谷に移って来たのは明治34年の4月だというが、引き移って来てすぐ発行した『明星』12号に鉄幹は自分の「赤裸裸歌」を載せ、その冒頭に、

「菜の花散る、渋谷の真昼」

と詩(うた)っている。その頃の道玄坂や大和田は、全くの田園風景の中に在ったにちがいない。

鉄幹が最初に住んだ家は大和田272番地である。

私の子供の頃、道玄坂の中程より少し下に堅固な建物を高い石の塀にかこんで、門のきわに歩哨を立てていた渋谷憲兵分隊があった。、その幹部級の人のために、その裏に3棟の家が建てられた。鉄幹は何の手蔓を得てか、その3棟の真ん中の家を借りたので晶子が(関西の)堺から鉄幹の許へ来たのはこの年の6月である。まだ道幅も狭かった道玄坂を登って来た晶子が、家もまばらな大和田横丁を曲がって、さらに憲兵分遣所の裏へ廻る小路を歩いてゆく後ろ姿も目に見える思いである。

晶子はその2カ月後に『みだれ髪』を出版した。そして早くも9月には坂上の家に移っている。

晶子の住んだ家は名和邸に並んだ家ではあるまいか。中渋谷272番地で12号を発行した『明星』は、この家に来て17号を出している。その17号に載せた晶子の言葉に、

「このたび移りし渋谷の新居は、高き土地の木立も多く、この日頃、2合、3合の落粟拾はれ侯…‥後ろの畑より宮益坂の坂ゆく人、青山の家並みなど望まれて」云々というくだりがある。

名和邸のあたりから東の方角を望むとしたら、まさにその通りの情景を目にしたであろうと、後日とはいえ、実際にこの地に立ったことのある私にはうなずける。

弟は日露戦争に参戦

この坂の上の家には明治35年11月に石川啄木が訪れていることも、啄木の日記によって明らかなので、新詩社としての活動は、この家に来てからの方がいっそう活発だったのではあるまいか。

しかし、夫妻は明治37年の5月には、この坂の下の中渋谷341番地に越して来ている。

折りしも、明治37年2月4日に露国との国交を断絶した日本は、大国ロシアを相手に総力を集結して戦っていた。海では東郷大将が、陸では乃木大将が最後の一戦に国の興亡を賭けていた時で、5月31日には乃木大将を司令官とする第3軍が編成された。そして、旋順攻撃に突入したのである。晶子の弟はこの包囲戦に参加していた。

渋谷駅から昼夜の区別なく戦地に送られる兵士を目のあたりに見、あたりを埋める万歳の声に、弟の身を案じ尽くす晶子は、ついに居たたまれぬ心情を「君死に給ふことなかれ」の詩に託して、9月の『明星』に発表したのである。

藤田さんの同級生の家、その家作の住人

与謝野夫妻が渋谷に来て2番目の家、それは大和田の玉電ガードの先を半町ほど行って右に曲がった所である。ここには吉川さんという古くからの地主さんがいた。吉川さんの孫に当たるまさ子さんは私の小学校の同級生である。そこで、芳川さんに昔のことを訊いてみた。

「ねえ、吉川さん。明治37年頃、中渋谷341番地に与謝野晶子さんが住んでいたということなんですけれど、そんな話、お聞きになったことありますか」

「ええ、そうなんですって。あたし、おばあさんからその話聞いたことありますよ。『与謝野さんはうちの家作にいたんだよ。何だか変った人でねえ、囲いも何にもないところで平気で行水をつかったりしてさ、その時分そんなことをする人なんぞあったもんじゃない。女中さんを使っていなすったが、或る時なんざあ、あたまの毛をふり乱して、はだしで庭に立ったまま、大きな声で旦那と喧嘩をしていたっけが、とにかく普通の人とは違っていたよ』なんて、話していました」

晶子はこの家にいた頃『毒草』を出版したというが、2人目の男の子が生まれた年でもあり、『明星』の発行その他を控えて、なりもふりもかまっていられない、という時期であったかもしれない。そのとき26歳であった晶子の、若さゆえに持たなかった憚りも、時には人のそしりを受けたのであろう。誰もが持っている人間の裏とは、こういうことを指すのではなかろうか。ともかく、与謝野夫妻がここにいたのは7ヵ月に過ぎなかった。

|

国木田独歩の巻

独歩は今も続く『婦人画報』創刊時の編集長

国木田独歩いえば、『武蔵野』『牛肉と馬鈴薯』を書いた自然主義文学の先駆けと言われています。

また、独歩は小説家である半面、編集者としての手腕も高く評価されています。今から108年前の明治38年(1905)、ハースト婦人画報社の前身である「近事画報社(のち婦人画報社)」の創刊者で、編集長でした。多数の雑誌を企画し、一時期には12誌もの雑誌の編集長を兼任したそうですからすご腕ですね。

独歩は明治29年9月から山路愛山の紹介で弟と二人で現住所の宇田川町1-21で生活しました。縁側から遠く武蔵野の雑木林が見渡せたそうです。渋谷区のホームページでは独歩は、この景色を眺めながら『武蔵野』を執筆したと紹介されています。

しかし、他の媒体では、婚約者と玉川上水の桜橋付近でデート、その界隈の林を二人で歩いたときの情景を描いた作品が『武蔵野』だという。ちなみに二人はその後、たった5ヵ月の蜜月で破局しています。その傷心を癒すため独歩は、渋谷に移住したとありますが……。

与謝野鉄幹の巻

文学史に残る多くの優秀な文学者を育てた鉄幹

上記の藤田佳世さんが紹介しているように与謝野鉄幹は、明治33年に短歌革新をめざして東京新詩社を結成、その機関誌『明星』を創刊しました。そこに全国から集まる若者の中から北原白秋、吉井勇、石川啄木らを見出し、鉄幹は日本近代浪漫派を築き、その中心的役割を果たしました。

その後、当時無名だった若手歌人・鳳晶子を関西で発掘し、彼女の類いまれな才能を見抜いた鉄幹は、東京・渋谷の同社に呼び寄せ、晶子の歌集『みだれ髪』を発刊しました。そのとき妻・滝野と離婚し、晶子と結婚しています。その後、晶子との間には6男6女、じつに12人の子宝に恵まれます。

しかし鉄幹の『明星』は明治41年100号で廃刊。晶子の才能は花開き、彼女の人気はうなぎのぼりであるのに対し、夫の鉄幹は不振挽回にと国政選挙に京都から立候補しますが落選など苦難が続きます。ようやく光明を見出したのが、慶應大学文学部教授の要職。ここに大正7年から昭和8年まで勤め、その間、学生の中から水上滝太郎、佐藤春夫、堀口大学、三木露風、小島政二郎らを育てたのでした。

|

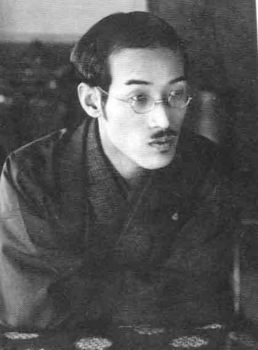

与謝野鉄幹

明治6年〜昭和10年 享年62歳

歌人、慶應大学教授

|

|

|

宇野浩二の巻

女性にモテた大正・昭和期の小説家、宇野浩二

宇野浩二は大正8年に『蔵の中』でデビュー、その後『子を貸し屋』などを世に出しました。その後、精神的に不調期がありましたが、昭和8年『枯木のある風景』で復帰。昭和26年『思ひ川』で読売文学賞受賞。作家・広津和郎とともに松川事件の裁判判決の不当を訴えるため『世にも不思議な物語』を発表した社会派作家でもあります。

宇野浩二も一時期、渋谷の宇田川(渋谷川の支流)に住んでいたことがあり、藤田佳世さんが作家・大岡昇平先生と取材に行ったときの模様が藤田佳世著『大正・渋谷道玄坂』に載っています。

以下、ご覧ください。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

水上勉氏の『宇野浩二伝』を読むと、浩二が若い日に一時期をすごした渋谷で、この町を背景にして生んだ作品の経過がくわしく語られている。それに関して、浩二が最初に間借りした宇田川町の竹種さんに、ぜひ当時の実際を尋ねたいという大岡昇平先生に従って、私も、今は駒場に住んでおられる竹種さんを訪ねた。

私たちが招じられた室で待っていると、二階で寝込んでいると聞 いた当時のおかみさんの志まさんが、そろり、そろりと廊下を伝い歩きしながら、おぼつかなくここへ降りて来て下さった。

手足の不自由は目に見えたが、耳も近く、言葉も思ったより明瞭で、顔の色つやもよかった。

下着を川に捨てる妻

向かい合って坐った大岡先生が当時のことを尋ねると、

「そうですね、昔のことで、あまりはっきりしたことは覚えていませんが、宇野さんて人はとても呑気な人でしたねえ、あのころ26だったと思いますが、奥さんていう人はだらしがなくて、何てったってあんた、下着が汚れると、みんな前の川に持って行って捨てちゃうんですからねえ」と言う。

美しい水に鮒やメダカの群れが陽に透いて見える頃の渋谷川である。

先生が「お宅でよく御飯を炊いてやったなんて聞きましたけど、そんなこともありましたか」と問うと、

「さあ、そんなこともあったかも知れません」と答える。 当時、宇野浩二は母と妻と3人暮らし、妻のきみ子はもと芸妓であった。浩二の母もそれに近い暮らしをしていた人で、遊芸のことにはくわしく、一方では非常に几帳面な人であったと、志まさんは語った。

「宇野さんはよく奥さんが替わりましたねえ。それに何でも、最初の奥さんは転ぶなんて言いましたがねえ」と、転ぶという言葉を使う時の、恥じらいを含んだ表情が私にはいい感じであった。

大岡先生が「お宅にいる時、もう新しい奥さんが来たんですか」と聞くと、志ほさんは「ええ」と、童女のようなうなずき方で、

「とても若くて可愛らしい人でした」と言って、その美しい人を思い浮かべるような眼色を示した。

竹種さんに宇野浩二が間借りしていた期間は1年にも満たなかったらしいが、奥さんがよく替わったという言葉からは、少なくとも2人以上が想像される。

|

宇野浩二

明治24年〜昭和36年 享年56歳

小説家

|

|

|

|

|

|

竹久夢二の巻

多才な夢二は、あの歌「宵待草」の作詞者

渋谷区ホームページは「竹久夢二住居跡」と題し以下のように。---大正10年8月から大正14年1月までここに住み、「どんたく図案社」「一草居」の表札を出して画業に励みました」---

|

|

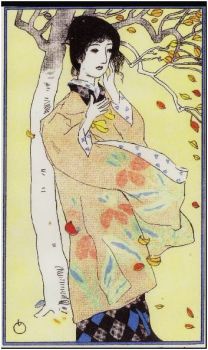

竹久夢二の絵

夢二にはこうした叙情的な作品が多く、名づけて「夢二式美人」。大正ロマンを代表する彼は「大正の浮世絵師」とも呼ばれています。 |

|

|

藤田佳世さんも著書の中で国木田独歩を田山花袋が訪ねてきたこと、竹久夢二が宇田川の端に住んでいたことを以下のように描写しています。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 〜〜〜〜〜〜〜〜〜

明治39年頃、渋谷に住んでいた国木田独歩を訪ねてきた田山花袋が、

「渋谷の通りを野に出ると、駒場に通ずる大きな路が、碑林について曲ってゐて、野川のうねうねと田圃の中を流れているのが見え、その此方の下流には水車がかかって頻りに動いてゐるのが見えた。(中略)私達は水車の傍の土橋を渡って茶畑や大根畑に添って歩いた」

と、道玄坂から独歩の家に至る道を『東京の三十年』の中に書いているが、この野川が宇田川であり、水車こそ伊勢万(米穀商の精米用水車)のそれにほかならぬ。

澄んだ秋の、ゆたかな陽にせせらぐ川音が、いま私の耳にも聞こえて来る思いである。しかし、川は土地の発展につれて汚れ細り、大正年間に全くその面影を失った。

大向橋をはさんで、大正9年前後を大岡昇平先生が、同12年頃を竹久夢二が、あのお葉さんと、上手の二階家に住んでいたことは確かだが、すでに川のことには触れていない。

|

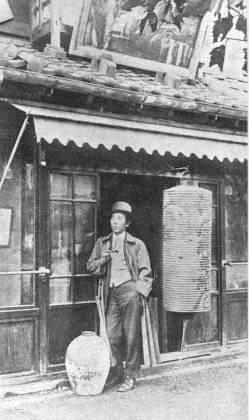

大正4年、竹久夢二 呉服橋店頭で

明治17年〜昭和9年 享年50歳

画家。詩・歌謡・童話の作家。本の装丁・挿絵。広告宣伝物・日用雑貨・浴衣などのデザイン。とくに日本のグラフィック・デザインの草分けの一人と言われています。

写真は、夢二がよく通った呉服橋にあった趣味の店「港屋」の店頭です。 |

|

|

大岡昇平の巻

各賞を独占、名誉な「日本芸術院会員」を辞退

大岡昇平は太平洋戦争の敗色が濃くなった昭和19年3月に召集され、フィリッピン・ミンドロ島警備のため暗号手の任務につきました。翌20年1月、米軍の捕虜となり、レイテ島タクロバンの俘虜病院に収容されます。収容中、敗戦を迎えて帰国。

帰国後は作家活動に復帰し、堰を切ったように次々世間が注目するヒット作品を発表し各賞を総なめにしてしまいます。

1.昭和24年(1949)『俘虜記』で横光利一賞

2.昭和27年(1952)『野火』で読売文学賞

3.昭和36年『花影』で毎日出版文化賞、新潮社文学賞

4.昭和47年(1972)『レイテ戦記』で毎日芸術賞

5.昭和49年(1974)『中原中也』で野間文芸賞

6.昭和51年(1976)『全集』刊行ほかで朝日文化賞

7.昭和53年(1978)『事件』で日本推理作家協会賞

8.平成元年(1989)『小説家夏目漱石』で読売文学賞(没後)

昭和47年(1972)、こうした輝かしい業績が認められ日本芸術院会員に推挙されましたが、本人は「捕虜になった過去があるから」と辞退したのでした。

|

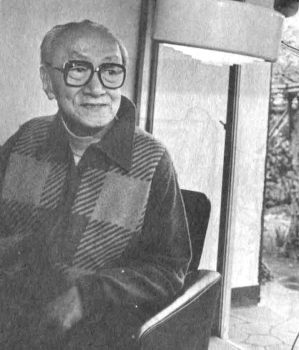

大岡昇平 世田谷区成城の自宅で

明治42年〜昭和63年 享年83歳

小説家、評論家、仏文学翻訳家 |

|

|

大岡昇平先生談 「渋谷で3度の引越し」

最初は3歳から9歳まで住んでいたのが中渋谷180番地。今の東横線渋谷駅の南側で、渋谷川にまだ丸太の橋が架かっていた時代ですよ。

次が米騒動の事件があり、物騒なので大正7年、大向橋のほう、つまり今の東急百貨店本店の東側に移りました。

3度目は、大正11年に大向橋の家から松涛町に移り、昭和5年までそこにいました。

この辺一帯は、鍋島侯爵が地主で、約200坪単位の宅地に造成し分譲地として売り出したものでした。売るといっても鍋島家に縁のあるような方が払い下げてもらうという形です。作曲家の山田耕筰や御木本家などもあったように記憶していますね。うちは父の相場師としての仕事の絶頂期だったので買えたのでしょう。

この家はそのころの通念で「お屋敷」の部類に入る御影石の門を持った家でした。関東大震災のときもビクともせず、家族はあの時、庭の一隅にあった東屋に逃げました。

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください