|

昭和61年、涸れた川、渋谷川 |

|

|

東横線の電車が終点、渋谷に近づく。線路に沿い右手に半ば涸れた川、それが渋谷川(写真上)。渋谷の街の華やかさと裏腹に、寂しく流れる。

その渋谷川の源流は玉川上水。福生から導かれた多摩川の水は、ここから木管や石管で市中へと分水され、その余水を落とされていたのが渋谷川である。本来の水源は新宿御苑内の湧水だったというが、苑内に、もはやその形跡は見出せない。分水溝は、昭和40年の玉川上水廃止時の面影を保ってはいるものの、それに続く渋谷川の流れは埋められ、すでに無い。

埋められた川(もはや川跡というべきか!)は、しばし新宿御苑に沿い、離れ、緑道へと姿を変える。

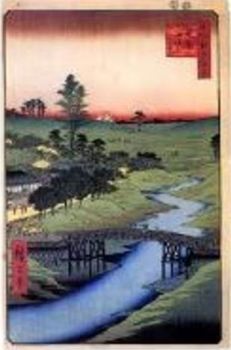

北斎代表作『富嶽三十六景』に描かれた水車

緑道の形態のまま、渋谷川は明治通りに沿って、今回の特集地域、即ち渋谷駅勢圏に入ってゆく。

渋谷に生まれ育った土地っ子、浅間良雄さん(76歳・酒店経営) は、渋谷川の昔をこう語る。

「まだ幼かった頃(大正時代)は、よく川で泳いだり水遊びなんかしたっけねえ。水が冷たかったことはよく覚えてるよ。釣りなんかは余りしなかったけど、魚や海老もいた。いつの間にか、川も汚れて埋められたけど、昔は大雨が降る度に溢れて、周りの家の床下から畑から水びたしになって大変だったね。水車や小舟なんかもあった」。 渋谷川には水車も多くかけられていたという。粉ひきや精米に用いられたものだが、架設の必須条件となる水量・落差の2点が渋谷川に備わっていたからであろう。

渋谷の水車は、かの葛飾北斎の代表作『富嶽三十六景』 にも描かれた「隠田の水車」(下の写真)。隠田とは、神宮前あたりの古い地名であり、描かれたのは150年ほど昔だという。

|

葛飾北斎作『富嶽三十六景』 「隠田の水車」

提供:白根記念郷土文化館(東4丁目) |

|

|

童謡『森の水車』と唱歌『春の小川』も、この川が舞台

これは以前、新聞で読んだことであるが、

♪コトコトコットン……

という童謡『森の水車』も、この辺りの水車を歌ったものであるという。

この辺りの現在の風景(写真右上)を見たところでは、想像し難い変容ぶりである。

川筋はその後、明治通りを渡り、宮下公園へと入り、渋谷駅に至る。

渋谷駅北端……ここに『森の水車』と同様に歌のモチーフとなった川が合流する。

|

|

代々木に端を発し、今の東急本店前を流れていた支流・宇田川。その上流が、あの唱歌『春の小川』(大正元年 高野辰之・作)の舞台である。

♪春の小川は さらさら流る

岸のれんげや すみれの花よ

にほひめでたく 色うつくしく

咲けよ咲けよと ささやく如く

歌が作られた大正末期まで田畑を潤していた流れも、とうに埋められ、今や町の名として残るのみとなった。

「春の小川」の舞台

宇田川の上流、元代々木町

|

|

神宮前付近

歌われ、描かれた面影はない |

|

流れ、あれども。数々の名を持つ渋谷川

渋谷駅南端……東横線ホームの脇に、渋谷川は、ようやく水のある姿を現す。東横沿線住民には、おなじみの風景。しかし、その流れは浅く河床は赤茶け、土地っ子に聞く川の面影は微塵もない。

林立するビルに狭まれ、圧迫感さえ覚えるこの風景は、渋谷に対する一般的イメージとは対照的であり、また、それが東横線の車窓から川を眺める私達沿線人に強烈なインパクトを与えているに違いない。

コンクリートの河床は、恵比寿・広尾へと続く。江戸時代の地図を見ると、川をはさんで内側(城寄り)には武家屋敷、外には田畑と、明確な区分がなされている。さながら、市中と近郊農村との境界線といったところか……。

ところでこの川、流域によって多くの名を持っている。新宿区では余水川、渋谷区では隠田川・渋谷川、港区に入ると古川・金杉川・赤羽川・新堀川などである。

安藤広重の浮世絵(写真下)には「広尾ふる川」という題で描かれているところからみると、どうやら正式名称は「古川」で、ほかは呼称のようである。

|

安藤広重作「広尾ふる川」

提供:白根記念郷土文化館(東4丁目) |

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください