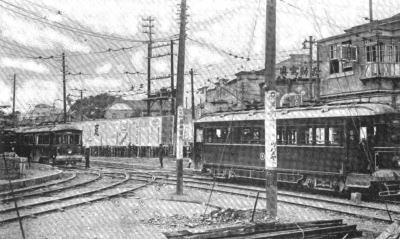

大正時代の山手線渋谷駅前

山手線の渋谷駅は、大正9年にほぼ現在の位置に移転しました。写真は現在のハチ公前あたりで、東京市電が乗り入れていました。駅前の人力車や人々の帽子に大正時代が感じられます。右前方の市電の後ろに見えるのは玉川電車の本社ビル。

提供:梅原敏夫さん(道玄坂2丁目)/資料:水直果実店製『渋谷名所』

|

|

写真左の現在の渋谷駅前

2013.5.24 撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

大正時代の玉川電車渋谷終点

玉川電車(玉電)といっても若い人たちにはピンとこないかもしれませんがが、渋谷と二子玉川を結ぶ玉川線(その生き残りが現在の世田谷線)が昭和44年まで、井の頭線と銀座線にはさまれた東横百貨店の2階に発着していました。

写真は大正末期のもので、線路は山手線、東横線をくぐって東京市電(天現寺橋方面)ともつながっていました。

右手の電車の後方に「活動写真」と見える看板は日活映画を専門に上映していた『渋谷館』という映画館でした。その左手の屋根は敷地を塀で囲んだ瀬戸医院。

提供:梅原敏夫さん(道玄坂2丁目)/資料:水直果実店製『渋谷名所』

|

|

大正12年、関東大震災前、金王八幡神社社務所上棟式

関東大震災前の写真。この数か月後、震災に遭い、倒壊は逃れたものの、柱など構造に歪みができ、以後現在に至るまで何度も修繕を要すことになりました。

提供:金王八幡神社(渋谷3丁目)

|

|

大正11年、花嫁行列が現公園通りをゆく

場所は、現在のパルコⅠとパルコⅡあたり。かなり由緒のある家の婚礼でしょう。揃いの半てんを着た出入りの職人たちが嫁入り道具のはいった長持ちを大勢でかつぐ行列です。

右手2階建ての家は、「東急電鉄生みの親」と呼ばれている五島慶太さんの住まいでした。

この先に代々木公園・区役所・公会堂がありますが、戦前はその一帯が広大な代々木練兵場や高い塀の陸軍刑務所で、人通りのない寂しい所だったそうです。

提供:白根記念郷土文化館(東4丁目)

|

|

写真左の場所、現在(2013.5.24)

現在の公園通り、パルコⅠと工事中のパルコⅡ。

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

野鳥の餌が豊富な南平台にあった山階鳥類研究所

|

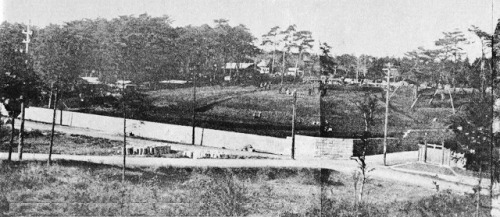

大正11年、昭和天皇の従兄弟・山階芳麿さんの山階鳥類研究所

左手の森は赤松などが茂る1000坪の自然林です。その向こう側が山階鳥類研究所。当時の南平台には田畑や森林があり、敷地内の自然林にも野鳥の餌の木の実や昆虫が豊富でした。昭和15年頃にはサンコウチョウ・モズ・ホオジロ・チゴモズ・サンショウクイをはじめ、ウグイス・トビ・キジバト・シジュカラなどが繁殖していました。

山階邸が建ったとき、写真中央の四つ角の右手に追いはぎ防止に「鉢山交番」が設置されました。

提供:山階鳥類研究所(南平台町)

|

|

大正11年、山階家の本邸地鎮祭

山階鳥類研究所所長、山階芳麿さんは昭和52年、鳥類学者のノーベル賞といわれる「デラクール賞」を受賞した世界的に有名な鳥類学者でした。

|

|

|

渋谷の発展に貢献した円山町と百軒店 話す人:佐藤 昇さん 取材:昭和61年10月

|

|

花柳街、円山町

私が円山町で生まれた頃、住所は東京府豊多摩郡渋谷町大字中渋谷で、この辺は荒木山と呼んでいました。それが昭和になって、円山町になりました。大正の頃は、情緒ある花柳街として有名になり、道玄坂の発展、渋谷の今日に大いに貢献した地域でもあったのですね。

なぜこの街が生まれたかというと、近くにあった駒場練兵場や代々木連隊の兵隊さんの休日の慰めに、千駄ヶ谷・青山あたりの武家屋敷に住む役人や政治家の裏取引の場に、また都心の遊び人たちの郊外の遊楽の場に、と利用されたからです。

西武の堤康次郎と百軒店

円山町とともに道玄坂を発展させた、もう一つの地域は百軒店(ひゃっけんだな)。

もともとこの高台の一画は、富士講講元であった吉田平左衛門の邸宅でした。それを中川伯爵が買い取ったのち、箱根土地社長だった西武の社長・堤康次郎さんの手に渡り、分譲地として売り出す寸前に、あの関東大震災が起こったわけですね。

で、焼け出された有名店を、堤さんがぞくぞく誘致したのです。上野精養軒・資生堂・天賞堂・西川・山野楽器など。さらに江戸末期には大変な参拝客で賑わった千代田稲荷を宮益坂から移築したり、映画館や劇場まで建てたり……。

その後の繁栄ぶりは、竹久夢二の『渋谷百軒店夜景』に語られています。やがて都心の復興につれ、その有名店もつぎつぎ引越して行きましたが、また、小料理屋やカフェー街に変身しても大変な人気でした。

こうして人はみな、円山町へ百軒店へと道玄坂を登って行ったのです。円山町の発展、百軒店の賑わいが大正末期の渋谷を支えていたのですね。

|

|

色分けされた街・渋谷

今は〝公園通り″、若者の街と呼ばれるあの辺は、坂を登ると代々木公園に突き当たります。昔、あの先が代々木練兵場の入口でしたね。一般人は入れません。その左側、現在の公会堂の所が高いレンガの塀をめぐらせた陸軍刑務所でした。

道路は広く、たまに兵士が通る程度。あの一帯は一般社会とは遮断された世界でしたから、夕方になると怖くて、みな駆け足で走り去ったものです。

渋谷という街は、昔からはっきりとした〝色分け″を持っていた街ですね。現在は駅を挟んで西口のプラザ側が「大人の街」、東口が「勤め人の街」と。昔も明白でした。

山手線の内側が若者、学生の街、外側が大人の街、と。宮益坂には、本屋さんが神田界隈のようにずらっと並んでいましたね。

桜丘は駅のすぐ近くなのに住宅地でした。別名を〝海江田山〟といって明治維新の薩摩軍・海江田隊長が、桜の木を植えて住宅地として開発した地域だったからです。

よく見かけえたハチ公

話は変りますが、私も子供の頃、ハチ公をよく見ましたよ。大井町の親戚へ行くとき、駅へ出ると、あの白い大きな犬が西口駅前の屋台のあたりをよく歩いていましたね。頭を撫でても平気な顔をしている、人なつこい犬でしたねえ。

|

|

佐藤 昇さん

渋谷区教育委員会教育指導員 渋谷区円山町在住

著書『渋谷区史跡散歩』(学生社刊 |

|

|

大正時代の道玄坂 話す人:藤田佳世さん 取材:昭和61年10月

|

|

林芙美子が猿股を売つていた道玄坂

道玄坂は、むかし「相模街道」と呼ばれ、駅前から南に延びていて、その賑わいは、渋谷の代名詞となるくらいでした。それが、今では駅前の大手デパートに人の足が流れてしまって、道玄坂を歩きながら「道玄坂ってどこなの」と聞く人もいるんです。

大正時代の道玄坂は、道幅もずっと狭く、勾配は今の倍以上もきつかったんです。今の東宝映画館がまだ憲兵分隊所だった頃、「立ちん坊」といって、その塀にもたれて仕事を待っている男たちがいましてね。重い荷車など一人で引いては登りきれない坂ですから、その男たちに5銭玉をはずんでひと押し頼んだものです。

道玄坂が商業地としてひらけてきたのは明治の末からです。それでも日が暮れると商いが一気に落ちました。夜店でも出してみようと、恵比寿の露天商に頼んだんです。初めは地元の人が夜店の明かりの油銭を払って始めたこの商売も、大正8年頃には溢れるばかりの人となって、逆に露天商が場所代を払って、土地を割り当ててもらうようになったんですからねえ。

その頃ですね、 林芙美子が道玄坂で夜店を出して猿股を売っていたのは……。その様子は、彼女の『放浪記』に書かれています。

瓦ぶきの平屋の駅舎

大正8年頃まで、山手線渋谷駅は今よりもだいぶ恵比寿寄りにありました。今は住宅展示場になっていますが、そこが明治18年に初めて渋谷に鉄道の駅ができた所だそうです。駅舎も瓦ぶき平家建ての小さなものでした。その正面には大銀杏がそびえ、四季折々の姿を見せては、人々の目を楽しませていました。

青山から渋谷へと入ってくる市内電車(のち都電)は、宮益坂を下りきった所で宮益橋の手前を左に折れ、今の東急文化会館(現ヒカリエ)のあたりが終点です。

消えた渋谷川

宮益坂と道玄坂の境を流れていた渋谷川は、宮益橋のあたりが一番水量が豊かな所でした。昔はここで泳いだと言いますが、私が子供の頃は、もうそんなこともできませんでした。

川沿いに奥行きの深い境内を持っていた田中稲荷(通称川端稲荷)も、昭和2年に開通した東横線の駅の下になり、渋谷川も東横百貨店の下に敷かれて姿を消してしまいました。

|

|

無料入場券で〝活動写真館〃へ

盛り場といわれた道玄坂にも、坂上の渋谷劇場、坂下の渋谷館と、映画館は二つしかありませんでした。

当時は「活動写真」、略して「活動」といいましたが、今とは違って、映画なんてめったに見られませんでした。その頃は、映画の替わり目になると、映画の題名と主役の俳優の名前を白く染め抜いた赤いノポリをかついだ男の後を、ビラまきがついて回って歩くんです。「ビラ下」といって、二寸(6.6センチ)ほどの三角の切り取り分が無料入場券でした。いつもはお姑さんに気兼ねして〝活動″に行けない嫁でも、ビラ下を貰えば「まあ、タダなら仕方ない」とお姑も折れて、日の暮れるのを待って出かけるわけです。

渋谷館は2階が1等席で、前列が桟敷、後ろは椅子席。1階となると、背もたれもない縁台のような長い腰掛に8人ほどが目白押しに並び、前列の人の背中が鼻の先にくっつくほどです。雨の日や風向きの悪い日など、便所の臭気が客席いっぱいに漂うのですが、誰ひとり文句を言う人もいませんでしたね。

|

|

藤田佳世さん

お好み焼き「こけし」経営

渋谷区宇田川町在住

著書『渋谷道玄坂』(弥生書房) |

|

|

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください