|

|

153年前、安政6年(1860)ドイツ人が描いた千束八幡神社

提供:恵良彰紀さん(千束八幡神社宮司。南千束2丁目)

1860年といえば江戸時代末期の安政7年=まんえん元年、いま洗足池畔の墓に眠る勝海舟が咸臨丸(かんりんまる)で浦賀を出航した年です。また逆にドイツの全権公使・オイレンブルグ伯爵が、日本との通商条約を結ぶために黒船で来航した年でもあります。

伯爵は、勝海舟と同じように洗足池の景色が非常に気に入って、みずから「鴨の池」と名づけ、麻布の公館から遠出しては池を散策したり千束八幡神社を参拝しました。この模様は、かれの日記「日本滞在記」に記されています。

上のスケッチ画は、このとき同行させていた画家ベルグが描いたもの。まだ写真機のフィルムが無い時代、画家を随行員の一人にしていました。当時の千束八幡神社が写真のように克明に描かれています。

ちなみに世界で最初にフィルムが発売されたのはこの絵を描いた28年後、1888年でした。

|

|

写真左の千束八幡神社

1988年4月撮影:岩田忠利

現在の千束八幡神社

2013.4.10撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

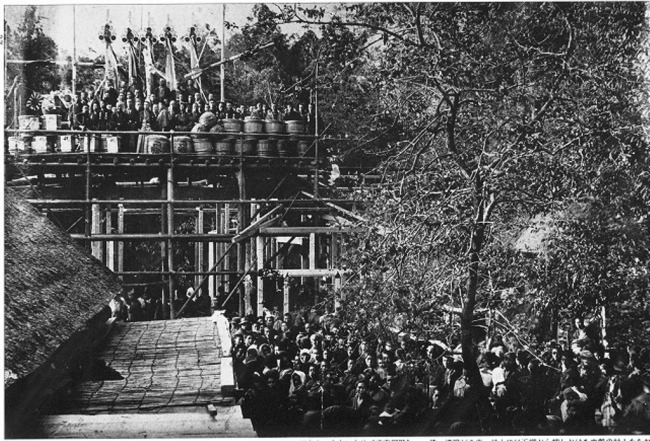

明治44年、北千束の岸田仙太郎家の上棟式

|

|

|

明治末期、大岡山駅東方の高台にある“千束御殿”といわれた岸田仙太郎家の建前

骨組みの屋根の上には施主、村の名士、とび職の頭や大工の棟梁などが並び、背後に大きな“幣ごし”が5本もたなびき、前に寄贈の餅を入れた大樽が18樽、米3表、酒樽2本。

地上には近郷から押しかけた大勢の村人が屋上からの“餅投げ”を待っています。この餅投げの前には、力持ちの青年たちが“俵差し”という力自慢を披露するイベントも行なわれました。

明治時代の農村の風俗がうかがえる貴重な写真です。

提供:岸田政光さん(北千束2丁目)

|

|

|

|

|

|

昭和37年焼失まで現大森第六中学の敷地にあった勝海舟の別荘

提供:岸田政光さん(北千束2丁目)

勝海舟は、洗足池の風光をこよなく愛し、死後はこの地に眠りたいと生前に池畔に墓地をつくりました。さらに周囲に松とモミジの木を植えながら詠んだ歌、

植置かばよしや人こそ訪ねども 秋は錦を織り出すらん

この松とモミジの木を勝海舟に寄贈した人が、北千束3丁目の岸田周三さんの4代前の先祖・作次郎さんで海舟は書7幅を書いてその返礼としました。

別荘を建てるときの逸話にこんなことが……。現在の大森六中の裏に鈴木という農家がありました。海舟は大工をその家に連れて行き、「これと同じものを建ててくれ」と所望しました。お粗末ともいえるほど質素な写真の茅ぶき屋根の家を建てました。

海舟の人柄が偲ばれる話ですが、のち、この家に住んだ外国人の火の不始末で、昭和37年、この家は焼失しました。

|

|

洗足池畔にある勝海舟の墓

2013.4.10撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

|

|

|

昭和2年、中原街道端のボート乗り場から望む洗足池

中央の森は千束八幡神社。この写真には池の中に現存する小島がありません。

提供:東京工業大学(石川町1丁目)

|

|

写真左の洗足池の現在(2013.4.10)

左後方の朱色の建物が見える島は道路新設の残土を埋めて昭和7年に誕生しました。その後、この島に弁財天を祀り、「弁天島」と名づけられました。

撮影:石川佐智子さん(日吉)

|

|

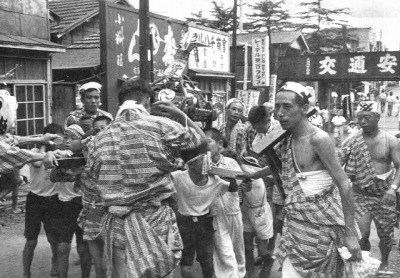

昭和27年9月、千束八幡神社のお祭り

馬上の人は同神社の恵良彰紀宮司。場所は南千束1-27-3 森永邸あたり。みこしの後を進む馬上の姿はスター並みで格好いい。

ご当人にその心境をうかがうと、「朝7時から夜8時まで馬の背中にいることは、お尻は痛くなるし、四六時中みなさんの視線があるのでアクビもできない。重労働ですよ」

提供:桜井政之助さん(北千束2丁目)

|

|

昭和27年9月、北千束駅前で町内子供みこし

後方のガードは大井町線の鉄橋。写真左手の奥、15メートルほど入った所に黒柳徹子さんがご両親と一緒に昭和30年ころまで住み、ここから自著『窓ぎわのトットちゃん』でおなじみの自由が丘駅近くの「自由学園」へ通ったそうです。

提供:桜井政之助さん(北千束2丁目)

|

|

|

読者・山村律子さん投稿の写真

|

|

|

84年前の昭和4年、洗足池の釣り人

昭和4年、祖父が品川区(大田区境)に転居してきた頃、散歩の途中で撮影したものと思われます。手前が昔、洗足池に釣り堀があったあたりで、釣 りをしている人が見受けられます。左後方に見えるのは御松庵。池の奥の方が中原街道です。

ヨシは水を浄化します。これほどヨシがたくさん生えていますと、当時の洗足池はさぞ透きとおるように澄んでいたのでしょう。そして、洗足池がとても広く感じられますね。

写真提供・文 山村律子さん(さいたま市在住)

|

|

|

|

昭和34年、洗足池畔の遊園地に豆汽車が走っていた頃

昭和34年4月5日撮影。場所は洗足池奥の、現在グラウンドの前のあたりの場所です。ごくごく小規模の遊園地があり、豆汽車が走っていました。写真の背後に洗足池の水面が木々の間から見えます。この遊園地の乗り物は2〜3種類、存在期間もわずかという、幻のようなもので、覚えておられる方は少ないのではないかと思います。

実家は、長原・旗の台・洗足の中間にあり、三つの駅を使っておりました。写真は実家にあったもので、その裏に撮影日が記されていました。私もこの写真を見て、うっすら思い出す程度。当時はまだ幼稚園にも上がっていませんでした。 写真提供・文 山村律子さん(さいたま市在住)

|

|

|

|

.gif)

.gif)

![]() ボタンをクリックしてください

ボタンをクリックしてください